日々、字幕を作るという仕事に誇りを感じながら過ごしてきました。

誰かの視点に寄り添い、音や感情の情報を言葉(字幕)にする――

そんな仕事に、意味があると信じてきたからです。ところが、当事者のある言葉に出会って、これまで自分が見ていた“風景”が、ぐらりと揺らぐような感覚になりました。

それは、「見えていないものが、まだ世の中にはたくさんあるのかもしれない」と気づかせてくれるものでした。

私はもしかすると、「気づいたつもり」で見ていなかったのかもしれない。

そんな自分に、気づかせてもらった瞬間のお話です。

無関心という差別

バリアフリー字幕とは、映画や配信コンテンツの映像作品に、セリフや効果音、音楽、歌詞など音に関する情報を聞こえない・聞こえにくい方たちにも伝わるように文字化(字幕)にすることです。

しかしこの仕事、正直「いいことをしている」とは、あまり思ったことはありません。

はじめは、“情報格差の大きさ”や“人の役に立つことがしたい”という、よくある動機でしたが、作れば作るほど、その感覚が薄れていったのです。

とある字幕モニター会(障害当事者や制作者による字幕試写・検討会)のとき、ろう者の言葉に出会ってハッとしました。

「字幕がないということは、私たちは“見えてない”ということ。存在すら、なかったことにされてきた」

ああ、そうか。これは「特定の人たちのために、何かをプラスする仕事」ではなく、「もともとあるべきものを、ようやく戻しているだけなんだ」と。

その瞬間、雷に打たれたような衝撃が走りました。

「差別をしない・していない」つもりだったのに、そもそも“在るべき姿”にすら気づけていなかったのです。

その無関心が、長い間、静かに、誰かを排除してきたのだと思うと、背筋がスッと冷たくなりました。

それに気づいたとき、とても怖かったです。

差別は、大声を出す人たちだけが作るのではなく、そこに関心を持たなかった人たちが、黙って育ててしまっている。

当事者の声は、ずっと無視されてきた。それが“当たり前”になっていたのです。

バリアフリー字幕を付けたら「すごいですね!」と拍手される。

音声ガイドを入れたら「素晴らしい配慮ですね!」と褒められる。

本来“あって当然”のものなのに、それを「ありがたいね」と持ち上げる構造に、ずっと違和感がありました。

当たり前の権利が、あたかも“与えられた恩恵”のように受け取られている…。

ずっと見ないふりをしてきたくせに、今さらちょっと差し出しただけで、「よくやった」なんて、どこかおかしい。

最初は、誰かの役に立つと思っていた字幕制作の仕事は、実は徳を積み上げていくキラキラした仕事ではありませんでした。

冷静になって考えてみると、

もしかしたら「やってあげてる」という前提に、自分自身もどこかで乗っていたのかもしれません。

そう思った瞬間、背中に冷や汗が伝いました。

「あれ、私も……?」と気づくのが、怖かった。それなのに、そこに酔ってしまう社会が、怖くて気持ち悪い。

……そんな自分も含めて。

誰が「主役」で、誰が「脇役」か

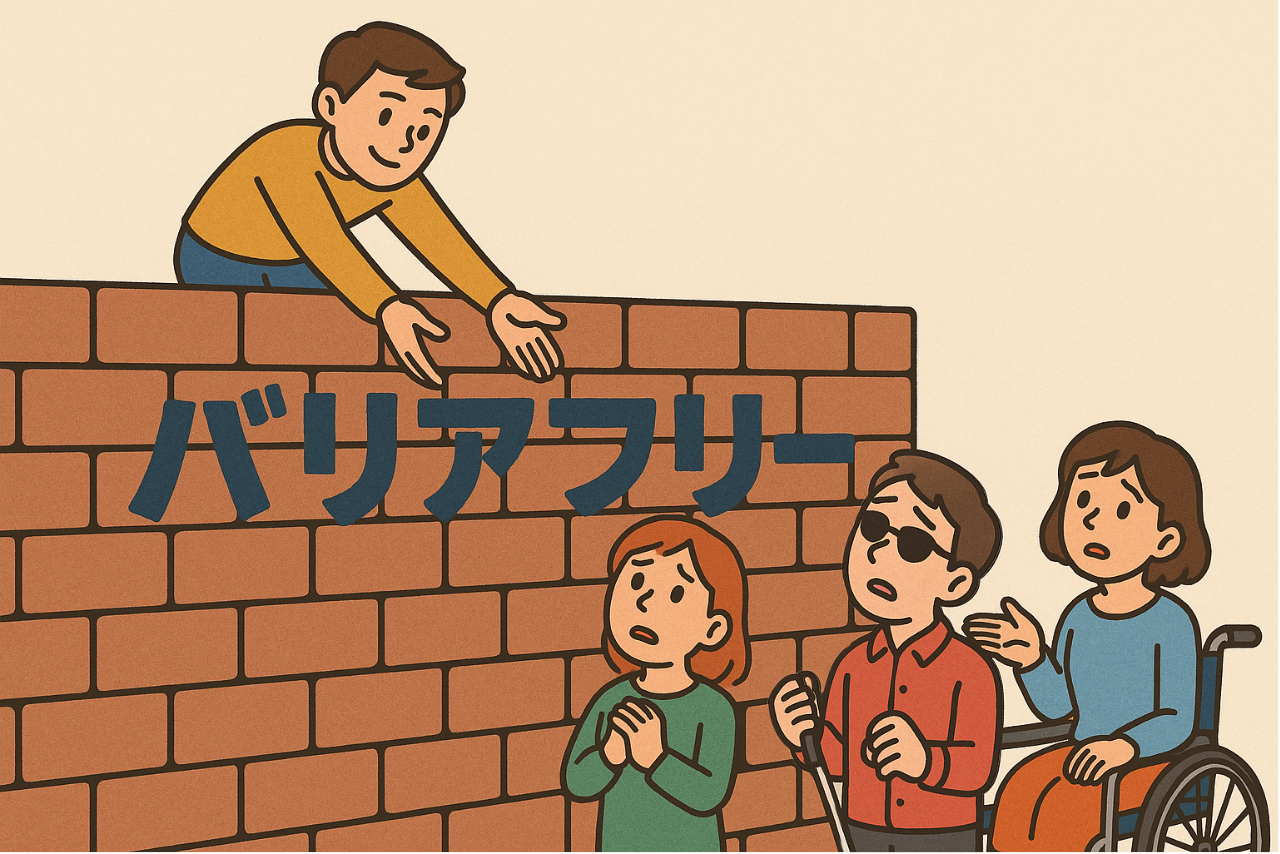

「バリアフリー」

この言葉そのものに、もしかしたら最初のバリアがあるのではないかと思うことも多くあります。

この言葉は誰が主役なのだろうか?

中立的で素敵な言葉のようでいて、実は聞こえる人・見える人たちが“主語”で語ってる時点で、どこかズレている。

知り合いのろう者が、バリアフリー字幕の制作に関わったときのことです。

「障害当事者が作るのはおかしい。バリアフリーの本来の目的がずれる」

「当事者はモニターか観客でいい」

「聴覚障害者にできないことを、私たちがする。それでいいんだ」と言われたそうです。

――どういう意味だろう。

“できる”とか“できない”とか、

“支える側”と“支えられる側”とか、

それを決めてきたのは、いったい誰だったのだろう。

そもそも「健常者が《主語》であるべき」という無意識の前提こそが、もうバリアなのではないか。

障害者と健常者。

その線の内と外を、ずっと都合よく行き来してきたのは、見えて・聞こえる私たちなのかもしれません。

当事者であることが「中立ではない」とされるなら、

見えて・聞こえる人だけで語られてきたこれまでのバリアフリー字幕や音声ガイドや制度は、果たして中立だったのだろうか。

同時に、自分が“主語”であることに疑問を持ってこなかったことが、今はとてつもなく怖いです。

問いのない日常に、問いを取り戻す

バリアフリー字幕は誰かの“権利”のはずなのに、それが、まるで“恩恵”のように扱われてしまう現実があります。

“福祉”だとか“やさしさ”だとか…。聞こえない人のために“してあげる”ものとして、語られる場面に多々遭遇します。

私はその言葉に、どこか居心地の悪さを感じてしまいます。

それはきっと、私自身がそういう“優しさの構図”に、知らず知らずのうちに乗っかってきて、その偽善に気づくのが怖かったからだと思います。

字幕制作の現場にいると、自分の「立ち位置」に何度も迷うときがあります。

やっていることに意味があるのか。

自己満足ではないか。

声を代弁してしまっていないか。

語りすぎて、誰かの声をまた遮っていないか。

しかし今は、迷いながらでも続けていくしかないと感じています。

バリアフリー字幕や音声ガイドを「特別なもの」として褒める前に、見えて・聞こえる人たちがどれだけ長く、無関心でい続けたかを、ちょっとだけ思い出してほしいです。

知らなかったふりで、誰かを遠ざけていたのか。

気づかないという暴力が、誰かの楽しさを、どれだけ奪ってきたのか。

事実として、字幕を付けることで“見えていなかった誰かの世界”が、ほんの少し明るくなることがあります。

けれど、それだけではきっと足りません。

大切なのは、「気づく」こと。

そして、「問い続ける」こと。

あのときの無関心が、誰かの何を奪っていたのか――

その問いを忘れずにいられるかどうか。

それが、私たちが無関心から抜け出すための、本当の一歩になるのかもしれません。