最近、障害当事者が創作する映画や舞台、動画コンテンツに関わることが増えてきました。字幕制作者としてその現場に立ち会うたびに、社会の多様化を肌で感じます。

以前は「障害者のために何かをする」という関わり方が主流だったかもしれませんが、今は違います。障害当事者が「自分の表現を世に出す」ためのチームに、私たちが加わる。そんな現場が確実に増えてきました。

今回の記事は、その中でも特に印象深かった経験の話です。

バリアフリー字幕制作の依頼を受けたのは、ろう者が中心となって創作している、とても小さな舞台作品でした。

バリアフリー字幕はこれまでも数多く制作してきましたので、当然、今回も聞こえない・聞こえにくい人に向けた字幕だと思って引き受けました。

しかし、ふたを開けてみると全く逆だったのです。

「聞こえる人に向けたバリアフリー字幕をつけてほしい」という依頼。

思わず、頭の中に「???」が飛び交いました。

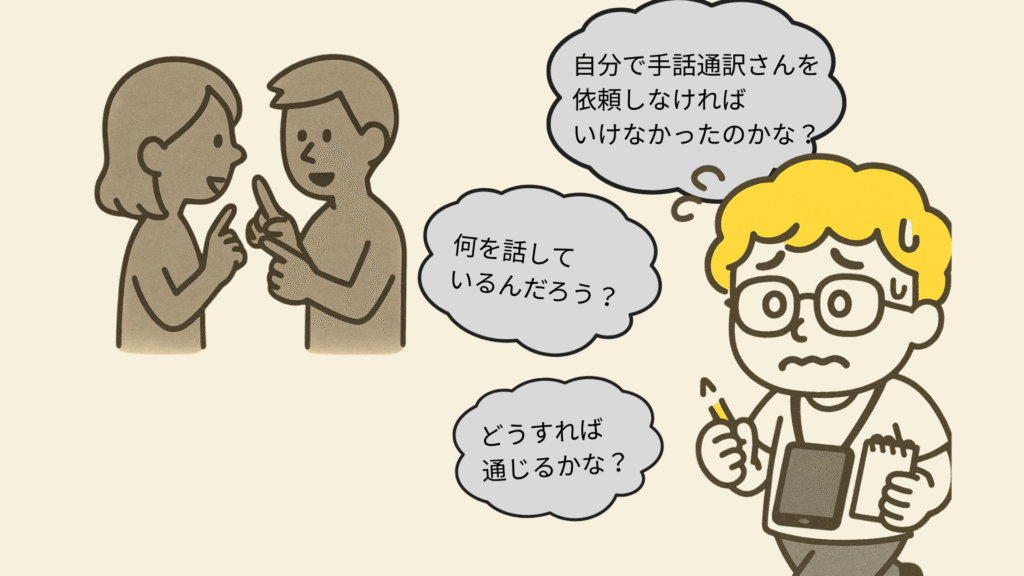

取り残された気がした

制作現場に初めて足を運んで、私がまず圧倒されたのは、その場を包む「静けさ」でした。

入り口に立ちすくむ私の周囲には、しん とした空気が満ちていました。

誰も声を発していない。

けれども、言葉は飛び交っているのです。

舞台に関わるキャスト、スタッフ、その多くがろう者でした。聴者もいましたが、全員が日本手話で会話をしていました。

目と目が合い、手の動きと顔の表情だけで、驚くほど豊かなやりとりが交わされていました。

私は、まるで無音の迷路に入り込んでしまったかのようでした。

首からぶら下げたiPad、ポケットのメモ帳とペン、手に持った文字起こしアプリのスマホ。すべてが頼りでした。しかし、それでも追いつけない。読み取れない。伝えられない。

知らない街で迷子になった子どものように、私はその場をウロウロしていました。

自分専属の手話通訳者をお願いしなければいけなかったの?

でも、こちらで準備をしなければならない必要があったのか?

やらなければいけないの?

こちらが「やらなければいけない」って変じゃない?

という思考がグルグルと頭をめぐりました。

不安と孤独、そして“音”のない世界の広がり、そのすべてが波のように押し寄せ、私はしばらくその場に立ち尽くすしかありませんでした。

しかしそんな心配もよそに、私を支えてくれたのは現場の皆さんの優しさと、根気強いコミュニケーションでした。

だからこそ、私はこの現場で何かをつかみたいと思いました。字幕というツールを通して、この舞台のこと、この静けさの中にある豊かな言葉たちのことを、ちゃんと見つめて伝えられるようになりたいと……。

その字幕、いりません。

そう告げられたのは、舞台制作の打ち合わせで、私が初稿の字幕サンプルを提出したときのことでした。

これまでの経験と同じように、私はまず台本を丁寧に読み込み、書かれたセリフをそのまま文字に起こしました。なるべく正確に、セリフを忠実に表示すること。それが「字幕制作の基本」だと信じて疑っていませんでした。

そして今回も同じように、「聞こえない人に伝える字幕」を念頭に置いていたのです。

しかし、返ってきた言葉は思いがけないものでした。

サンプルを見た制作スタッフに、静かに、はっきりと言いわれました。

「これは、台本をそのままコピペしたものですよね。これなら字幕は必要ありません。私たちがお願いしたのは、聞こえる人のためのバリアフリー字幕です。」

頭を鈍器で打たれたような感覚でした。

『ああ、私は大きな思い違いをしていたのだ』そう気づいた瞬間でもありました。

これまで私は一貫して、「聞こえない・聞こえづらい方々に、いかに内容を正確に伝えるか」を考えてきました。しかし今回の舞台は、出演者がろう者であり、観客の中には“聞こえる人”もいるということ。

求められていたのは、「聞こえない世界で表現されたものを、聞こえる人にどう伝えるか」という、まったく逆のバリアフリー字幕だったのです。

そのとき私は、今回のバリアフリー字幕という仕事の位置づけが、音の補助や言語の変換だけではないことを、ようやく理解できました。

手話という言語が持つ、豊かな表現力。

手の動きのリズム、言葉と沈黙の間に流れる間合い。

瞬間ごとに揺れる表情。そして、目線の力、そうした全身から発せられる“音なき声”を、どうやって文字に変換するのか。それが私の仕事だったのです。

「聞こえる人」のために、「聞こえない世界」の豊かさやリアルを、文字という手段で届けること。

その難しさと、同時にその面白さを、私は初めて正面から受け止めました。

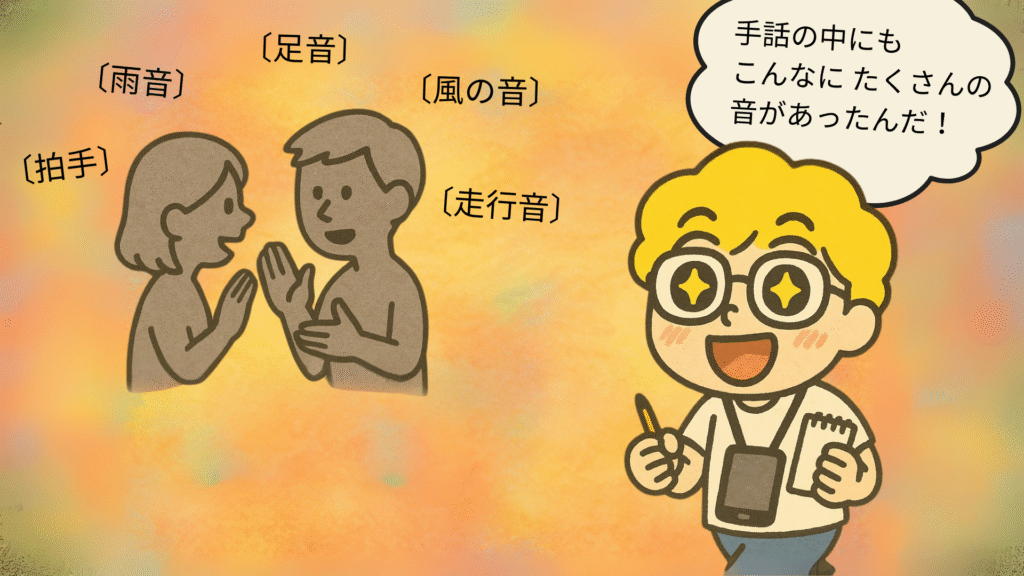

手話言語の“音”を、字幕にする

日本手話には独自の文法があります。語順の違い、空間の使い方、言葉同士の関係性など。音声の日本語とはまったく異なるルールに基づいています。

さらに、それだけではありません。手話の舞台には、空気の振動が生み出す声も、耳に届く音も存在しないのです。

それなのに、そこにはたしかに「感情」があり、「テンポ」があり、「強さ」があります。

音がないはずの世界に、あまりにも豊かな“音”が満ちていることに、私は驚かされました。

言葉にならない「視線の揺れ」や「動作の停止」のその一瞬の“間”には、言葉以上の意味が宿っていることにも驚きました。

映像の世界では、音楽や環境音、効果音など、細部にこそ作り手のこだわりや魂が宿ると言われます。

しかし、今回の舞台作品には、その“魂”が細部どころか、舞台全体…むしろ“大部”にまで、びっしりと満ち溢れていまた。

シーンひとつ、動きひとつ、まなざしひとつ。そのどれもが緻密に練られ、丁寧に積み上げられ、演者たちの全身からあふれるエネルギーとなって空間を満たしていたのです。

あまりの密度と一貫性、そして身体と言語と感情が完全に溶け合ったその在り方に、私は鳥肌が立ちました。

まるで舞台そのものがひとつの生命体として呼吸しているような、そんな強烈な一体感を前に、字幕制作者としてだけでなく、観る者としても、深く胸を打たれたのです。

しかし聞こえる人にとって、それは何も聞こえません。

ただの「無音」に見えてしまうかもしれません。だからこそ、私はその「無音」に耳を澄ませ、耳ではなく視覚と想像力で受け取る“音”として再構成する必要がありました。

こうした非言語の“音”を、どこまで文字で伝えられるのか。

一つひとつのシーンを細かく観察し、何度も巻き戻しては再生し、同じ箇所を繰り返し検討しました。

ろう者の制作スタッフや手話通訳の方とも、たくさん対話を重ねました。時には字幕の一語をめぐって、何時間も話し合うこともありました。

翻訳では足りない。文字起こしでも足りない。

文字という手段で、“聞こえる人”に手話の“音”を届けるにはどうすればいいのか、文字の限界と可能性、そのぎりぎりの境界線を何度もなぞりながら作業を進めました。

バリアフリー字幕とは、言葉を映すだけのものではない。

今回の制作を通じて、私はそのことを深く身にしみて学びました。

字幕で迷わせない工夫

制作スタッフや手話通訳の方と対話を重ねるなかで、私は何度も自分の思い込みにぶつかりました。

自分なりに工夫をして丁寧に字幕をつけてきたつもりでも、それはあくまで「自分にとって自然」なだけであって、見る人にとっての自然さとは限らなかったのです。

そこにあるズレや距離を、私自身が認識できていなかったのです。

たとえば字幕制作の基本として、

【見れば分かることは書かない】

【聞こえない人のために聞こえる情報を足す】

【音の内容を文字に置き換える】

どれも正しいように思えます。私もそれを信じて、字幕スキルを積み上げてきました。

けれど今回の作品では、そうした「常識」が次々と問い直されていきました。

そのひとつが、「どんなふうに聞こえているのか」「どんなふうに伝わっているのか」という、“質感”への感度でした。

ただの文字情報ではなく、作品の空気感、登場人物の温度、沈黙の重さ。非言語の舞台ならではの、そういった目に見えない(音で聞こえてこない)ものをどう文字で伝えるか。

そこには、「翻訳」や「置き換え」だけでは届かない世界があるのだと、私は痛感しました。

特に心に残っているやりとりで、

「“ゆっくり話す”と“ためらいながら話す”は、字幕でどのように違いを出すのか?」という質問にドキッとしました。

これまで私は、言葉(音声)の情報を正確に置き換えることにばかり気を取られてばかりでした。その質問には、言葉(音)のテンポ、感情の温度、登場人物の呼吸、つまり“言葉にならない感情”をどう扱うかが含まれていたのです。

字幕は、ただの情報保障ではありません。

観客の想像力に託す「間」や「余白」も含めて、共に“感じる”ものなのです。

こうして少しずつですが、私は「伝える」ということの意味を考え直すことにしました。

自分が届けようとしているものは、本当にその人の視点に立っているだろうか?

「これは分かるはず」「これは説明しなくていい」という判断は、どこから来たものだったのか?

どんな表示なら、その場の空気をすくえるか。

その沈黙を、どの方法なら感じられるだろうか。

“伝わる”のではなく、“一緒に見る”ために、私はどんな字幕をつけるべきか。

考え続けることそのものが、字幕という営みに含まれているのだと思うようになりました。

“静けさ”の中に、こんなにも豊かな“音”があった

ろう者による創作の舞台は、声ひとつない静けさのなかに、驚くほど多くの音が響いていました。

その音は空気を震わせて聞こえてくるものではなく、表情や身体の動き、間のとり方や視線の強さのなかに、確かに存在していました。

怒りを抑えきれず噴き出すような声なき叫び。

目と目が合ったときに自然に生まれる、微笑みとともに揺れる肩先のあたたかい笑い。

胸の奥にしずかに沈んでいくような、深く重たいため息だったり。

そうした音のすべてが、音声ではなく、手話という身体言語によって、濃密に表現されていたのです。

音がないはずの舞台が、こんなにもにぎやかだったなんて。

手話の世界にこんなにも多くの“音”が存在していたなんて。

私は今回、初めてそのことを心から体感しました。

「伝える」という行為は、音に頼らなくてもこんなに豊かに成立するのだということを、肌で知ったのです。

字幕をつくるという作業は、もはや単なる「翻訳」や「補助」ではなく、表現の一部を担うことでもありました。

そう気づかされたこの制作は、私自身の感覚や視点を大きく揺さぶり、言語や音の概念を根底から考え直す機会にもなりました。

聞こえて見える私たちは、日常のなかでつい音声に頼って世界を理解しようとしてしまいます。しかし、「聞こえない世界」にも、たしかに音は存在していました。

むしろ、そこには音というものの本質――感情の動きや人と人との関係性の機微といった、目に見えないものをどう届けるかという問いが、より鋭く浮かび上がっていたのです。

そう考え続けるうちにバリアフリー字幕という手段は、これまで想像していた以上にまだまだ可能性に満ちているなと強く感じました。

バリアフリー字幕の未来へ

私たち字幕制作者は「バリアフリー字幕は“聞こえる人”から“聞こえない人”へと向けたもの」だと、つい先入観で思ってしまいます。

しかし今回は逆でした。“聞こえない人”から、“聞こえる人”へ。

“聞こえない人”が“聞こえる人”に向けて届けた舞台の字幕でした。それでもちゃんと、字幕は「バリアフリー」であり続けたのです。

バリアフリーとは、誰かの「ために」用意するものではなく、誰もが「一緒にいられるように」工夫すること。

その工夫が今回は、音のない舞台に文字で“音”を添えるだけだったに過ぎません。

今回の舞台の字幕制作に関われたことは、私にとって大きな喜びであり、挑戦でした。

そしてこれからも、字幕という手段がさまざまな境界線をやわらかくつないでいけるように、私は字幕制作の在り方を考え・問い続けたいと思います。

「音声を文字にする」「聞こえるものを伝える」といった従来の固定概念に縛られずに、もっと自由な視点でもっとしなやかな発想で……

“聞こえない・聞こえにくい人”の作品に“聞こえる人”が出会うとき、その橋渡しに必要なのは「正確な情報」だけではありません。

そこに込められた感情やリズム、手話特有の空気の流れまでも、どうにか文字に込められないか。視覚表現の中に、音のようなものを宿せないか。

そんなふうに、字幕を「翻訳」ではなく「表現」として向き合うことで、今まで見えなかった未知数の可能性が広がっていくと思います。その本質を、私はこの静かな現場で学びました。

セリフが聞こえなくても、音声がなくても、人はこんなにも深く伝え合えるということ。

そして字幕もまた、その“伝え合い”の輪の中にそっと加わることができるということ。

ろう者や聴者関係なくボーダレスな創作現場に立ち会いながら、私は字幕の持つ力と責任、そして表現の自由さを改めて胸に刻みました。