前編では、映画やアニメの制作・配給に携わる人たちの対話を通して、バリアフリー字幕付き上映の“知られざる舞台裏”を明らかにしました。

そこから見えてきたのは——

制作段階からバリアフリーが想定されていないスケジュール設計、

上映の可否は劇場の裁量によるという現状、

観客データや収支の不透明さが意思決定の妨げになっているという事実。

しかし、それで終わらせるわけにはいきません。

後編では、「当事者」の声を通して、もっと現場のリアルを掘り下げ、観客と作り手のこれからの関係について考えていきます。

字幕は誰のためにあるのか。

当事者の声はどこまで届くのか。

そして、どんな未来なら「特別」じゃなく「当たり前」にたどり着けるのか——。

現場で実際に動いている人たちの想いや工夫、そして観客としてできることに焦点を当てながら、これからの「字幕付き上映」の可能性を一緒に探っていきます。

\前回の記事はこちら/

みかん(バリアフリー字幕制作者)

山田(監督・プロデューサー)

丸山(アニメ制作進行、聴覚障害者、字幕ユーザー)

進藤(アニメなどの企画・制作担当、子どもがろう者)

有馬(配給会社勤務)

依島(バリアフリー作品の進行・管理・統括を行う部署に所属)

1.業界として何ができるか——現状の取り組みと今後の課題

みかん:前回の記事では、字幕付き上映の現状や制作側などの課題を中心にお話ししました。

でも、そもそも字幕を「焼き付け」で上映する機会が圧倒的に少ないのが実情です。

業界として、この状況をどう変えていけるのか、今どんな取り組みが行われているのか、もう少し深掘りしたいと思います。

ここからは、字幕ユーザーでもある丸山さんの視点を交えつつ、話をうかがっていければと思います。

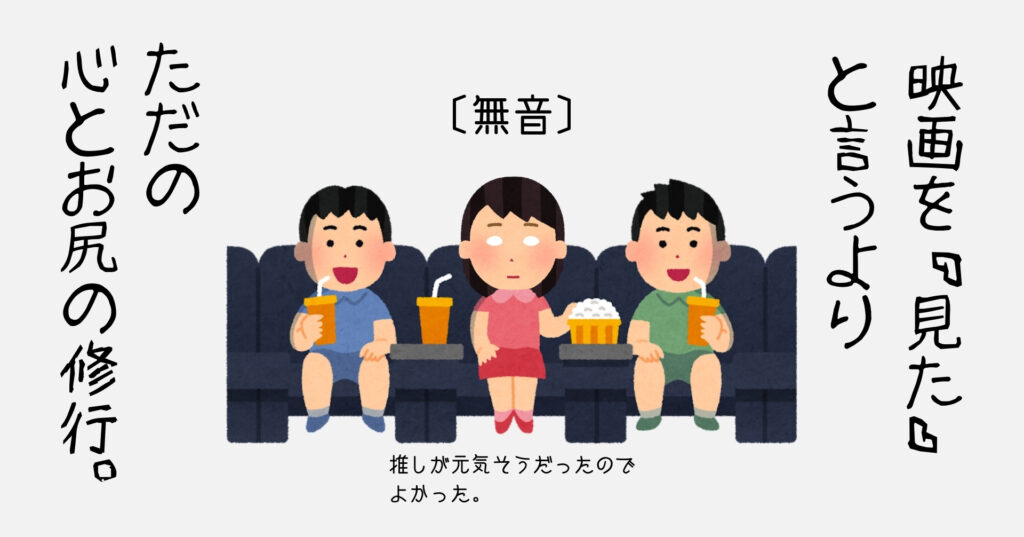

丸山:やっぱり、字幕が付いていないと映画そのものを楽しめないんですよね。私たち字幕ユーザーにとっては、それがすべてです。でも初日から入場者特典が欲しいので、無音のまま観ることになってしまう。内容が入ってこないまま、入場者特典だけ手にして、虚無の表情で劇場を後にする…ってこと、実際によくあります。

初日からアプリ型のバリアフリー対応作品であっても、私は字幕メガネを持ってないし、正直、あれを自分で買うのはハードルが高いです。日常的に使うものでもないですし、「映画を見るためだけ」にスマートグラスの7万円〜十数万円も出せるかというと、やっぱり厳しいです。

みかん:字幕の視聴方法として、「字幕メガネ(ARグラス)」という手段があるのは確かですけど、それを活用するにも、いろんな条件がありますよね。事前予約が必要だったり、台数が限られていたり、対応劇場も限られていたり、スタッフの理解が浅かったり…。

本来の「気軽に映画を観に行く」という行動が、気軽じゃなくなってしまうのがまだまだ課題ですね。

丸山:いざ使ってみようとしても、「機械の調子が悪くて使えません」って言われたこともあります。私は字幕メガネだと酔ってしまうのもありますし、あれって表示位置がズレたり、字幕の文字が小さくて読みづらかったり、使い勝手の面でもなかなか難しかったりで…。

便利になってきているように見えて、結局は“代替手段”止まりというか。

字幕メガネが悪いと言うことではなく、字幕メガネで楽しめている方もいるのは本当です。それぞれ一長一短ですね。字幕メガネと字幕付き上映が並行して、より共存する社会が実現してほしいです。

山田:字幕メガネの需要が増えて価格が下がれば、普及するかもしれませんが、じゃあ実際に「買いますか?」という問題もありますね。価格が下がっても、字幕を必要とする人がそのデバイスを日常的に使うかどうかは別問題ですし。

有馬:バリアフリー字幕や音声ガイドを広めたいけれども、まずは、もっとたくさんの人に『バリアフリー対応は誰でも自由に楽しめるもの』ということを知っていただくという観点から、一部の劇場などで日本語字幕付きの応援上映を実施しています。

ほかにも、小規模な映画館同士が連携して「バリアフリー上映週間」を企画し、リスクを分散しながらもお客様を途切れさせないようにしていたりしますね。

進藤:私の子どもはアニメが大好きなんですけど、字幕が付いていないと劇場では内容がほとんど分からないんです。最近、学校で友達が映画の話をしていたらしくて、「ぼくは観に行っても内容が分からなかったから話に入れなかった」と、ポツリと言ったんですね。

それを聞いて、親としてすごく悔しかったです。

家ではサブスクの環境に慣れているぶん、「劇場ではなぜ字幕が選べないのか?」というギャップに、子どもも違和感を覚えているようです。

依島:一部の制作会社では、バリアフリー制作を初期段階から予算やスケジュールに組み込むところも出てきています。字幕や音声ガイドの制作部署を立ち上げて、外部委託せずに社内でノンストップで進行できるようにする動きも増えています。

合理的配慮の義務化以降、公開初日からバリアフリー対応している作品も確実に増えていますし、社内で対応できる分、柔軟にスケジュール調整もしやすくなっていると聞きます。

ただ、問題はやっぱり、コストや人手が限られている現場が多いこと。字幕や音声ガイドを「どうやって効率よく、かつ丁寧に作るか」は、まだまだ試行錯誤中です。

みかん:それは希望が持てる変化ですね。バリアフリー対応って、「あとから足すもの」ではくて、「最初からそこにあるもの」になれば、もっと自然に広がっていきそうです。

丸山:しかし、それでも「字幕付き上映で観られる回数は増えましたか?」という実感はないですね。

初日からバリアフリー対応であっても、DCP(デジタル・シネマ・パッケージ)に時間がかかってしまい、結局は公開から2週間ほど経ってから字幕付き上映…というのは変わっていません。

みかん:それこそ、業界全体で共有していきたい視点ですね。

2. 著作権という壁を越えて — アメリカと日本の歴史に見る課題

丸山:映画ではあったのに、配信サービスだと歌詞がごっそり消えてることがよくあって…

あれ、毎回ショックなんです。作品のEDで流れる曲、とても感情が乗るのに、歌詞がないと急に置いてけぼりにされるような気持ちになります。

私にとってバリアフリー字幕は、ただの便利なツールでなく、物語を理解し、感情を共有し、文化に触れるための権利です。

映画だと、その作品のためだけに制作された楽曲が多いのに、同じように楽しむことが奪われている現実があります。人権よりも市場の都合を優先している気がします。

みかん:これは著作権の問題ですね。OPやEDや挿入歌の歌詞については、私も制作サイドに問い合わせたことがありますが、理由を尋ねれば「著作権が違う」「コストがかかる」と返ってくるばかりです。

劇場の上映と配信では、契約が全然違うんですか?

依島:私も(法務関係は)管轄外なので明言はできませんが…、 “一度権利処理や契約をすれば、どこでも使える”といった声を聞いたことありますが、驚いたことに、実は別の権利処理を行わなければいけないそうなんです。

上映する場合は、上映期間限定とDVDやBlu-rayなどをパッケージとして交渉するそうです。

しかし配信は世界中で視聴されるため、権利処理がものすごく複雑になるんだそうです。

特に、歌詞は著作権管理団体や個別契約など必要な場合が多く、そのコストを避けるために省略されてしまうことが多いと聞きます。

その際、制作側ではなく、配信会社など使用する企業が権利処理を行わなければならないそうです。

政令指定を受けた団体の場合は、著作権法第37条の2が適応されますが、VODや映画は利益を求める企業ですので、対象外なんです。

有馬:もちろん「実現したい」という気持ちはありますが、著作権って本当に簡単に乗り越えられない壁で…。

歌詞や曲って、作詞家、作曲家、権利管理団体、歌っているアーティストや事務所、それぞれに確認が必要な場合もあるんです。

歌詞や曲、効果音、映像、声、セリフ、字幕、音声ガイド…全てに著作権があります。それらが全て詰まっているのが、「映画」というパッケージです。

字幕化するために、「映画」の中から何かを“切り離す・取り出す”ということは、まだまだ課題が残る分野ですね。

みかん:権利処理のコストや工程が複雑かつ面倒だからと手間を省く。つまり、“声”のほうが優先されてるってことですよね…?

そう考えると、なんとも不条理極まりないですね。必要な声が無視され、気軽な声が通るのは、無意識に差別構造を築きあげている気がします。

丸山:単なる法律やお金の話ではなく、私たちが社会の一員として認められているかどうかの問題だと思います。

映画の1シーンや、歌の1フレーズが、私の心に響く権利を奪わないでほしいです。それが贅沢だ・感謝しろと言うのであれば、この社会の「平等・対等」はどこにあるのでしょうか?

企業にはコストを超えた責任を、法律には柔軟な運営を、著作権よりも人権を求めたいです。

みかん:アメリカの字幕に関する運動は約100年以上にわたって続いています。日本はまだ約30年くらい。

初めはボランティアの方々に支えられ、また当事者や支援者による字幕を要望する運動などの事例はたくさんあります。それでも、やっと罰則のない合理的配慮の義務になっただけ。

山田:アメリカと比較すると、字幕文化の歴史の違いが大きいですね。

アメリカでは1940年代のトーキー映画(音声付き映画)が登場してから字幕付き上映が始まり、1990年のADA法(アメリカ障害者法)で法的に整備されています。その後、Netflixが訴訟をされましたね。

日本の場合は、1997年にNHKの字幕放送がスタートして、2016年に障害者差別解消法が施行され、2024年に合理的配慮の義務化の歴史しかないんですよね。

丸山:アメリカでは、「字幕がないのは差別だ」としてNetflixが訴えられたのち、字幕表示は「当たり前の権利」として配信にもより浸透しました。

一方で日本は、いまだに字幕が“あると助かる”という「善意」の範囲にとどまっています。

この違いは、制度の差というより、「バリアフリーは誰のために必要なのか」という“意識の深さ”の差かもしれないなと思います。

進藤:アメリカは障害者権利運動が技術革新と連動して発展していますよね。

多様な視聴ニーズに応える市場原理が働くアメリカに対して、日本では少数需要と見なされがちな点が違いでしょうか。

有馬:海外の場合は、バリアフリー字幕や音声ガイドをつけるためのスポンサーが当たり前にいたり。そんなところも文化や認識の違いなんでしょうね。

アメリカは障害者権利運動の土壌があったからこそですが、日本はバリアフリーというものが社会的最優先事項として浮上したからこそ、“権利”をあえて見てみぬふりをしているように感じます。

みかん:アメリカの運動は、長い歴史の中でインフラや意識を築きあげ、日本は短期間で法制度を整備したものの、実践面での普及が課題ですね。

日本とアメリカ、国土や文化、歴史の積み重ねや制度的にも文化的にも根付いている違いも背景にはあると思いますが、障害者支援に対する社会的アプローチの違いを反映していると言えますね。

3.誰もが楽しめる映画を — 未来への道筋

丸山:正直なところ、このままでは先が見えないという不安があります。

字幕付き上映に限らず、バリアフリー上映自体が広がっていかないと、「あの映画、よかったよね」っていう友達との会話に、また自分だけ入れない日々が続くんじゃないかって…。じゃあ、具体的に何ができるんでしょうか?

山田:これまでは、当事者や支援者の方々が権利も含めて字幕に対する要望への働きかけだったと思いますが、今後は『権利』として多方面への協力や意識改革などが早急に必要だと感じました。

今回の対談を通し、作品を作っていて「みんなが楽しんでくれれば…」なんて思っていた自分が、無意識に差別していたことが、とても恥ずかしい。

進藤:アニメ業界でも、親子で一緒に楽しめる環境を整えたいですね。親子で映画を楽しむって、当たり前のようで、当たり前じゃない。子どもが聞こえないと、一緒に笑うことや歌うことも工夫がいる。でもバリアフリー字幕があるだけで、ずいぶん世界が広がります。だからこそ、今後の映像作品では、“誰と観るか”にも配慮された環境を整えたいと思っています。

有馬:映画でも配信でも、バリアフリー字幕で権利処理が必要なものも“標準”にするような交渉を本格化させたいですね。

もちろん、ハードルは高めです(笑)それでも、SNSや口コミで「字幕があってよかった」「歌詞も欲しかった」という声がもっと可視化されていけば、権利者側(作曲家・作詞家・脚本家・アーティストや権利管理団体など)も動きやすくなると思います。

依島:「映画館はみんなが楽しめる場所」——そう胸を張って言える社会に変えていかなければならないなと感じました。

個人の善意や一部の努力だけに任せるのではなく、企業のCSR活動や地域の映画館の取り組みを後押しする政策も必要だと思います。字幕付き上映をはじめ、バリアフリー上映が「特別な配慮」ではなく、当たり前の文化になるように。

丸山:私が思うに、当事者の声が通りにくいのは、正直ある程度は仕方ないとも思ってます。それでも諦めたくはないです。

見えて聞こえる方にも「これは自分にも関係があることだ」と思ってもらえるような形で、まずは“誰でも楽しめる作品づくり”が土台にあるといいなと思っています。私たち当事者の声と、作り手の思いが出会えたときに、きっと作品はもっと自由になれるはずだと思います。

みかん:よく言われるんです。「福祉で金儲けするな!」って。

バリアフリー字幕や音声ガイドは、もともとボランティアから始まった背景もあるので、そう思われてしまうのも仕方ないのかもしれません。

でも、ずっとボランティアのままだと質は上がらないし、当事者の視点や作品の魅力も、どこかで削ぎ落とされてしまう。感動も、違和感も、ちゃんと届くバリアフリー字幕や音声ガイドを作るには、やはり経験とスキルと時間が必要なんです。

だからこそ、字幕制作者やディスクライバー(音声ガイド原稿制作者)、そして当事者モニターの方々にも、きちんと対価が支払われるべきだと思っています。

見積もりを出したときに「バリアフリーなのに、こんなに費用がかかるんですか?」と驚かれることもあります。

でも、“安さ”だけが評価されてしまうと、業界全体が疲弊して、未来への担い手もいなくなってしまう。

「人のためにやること」と「正当な報酬を得ること」は、決して矛盾しないと思います。

バリアフリーが“善意”に依存しない仕組みになっていくことこそが、本当の意味での持続可能性じゃないかと思っています。

まとめ

ここまで読んでくださり、ありがとうございます。

この対談を通して、誰もが安心して映画館に足を運べて、スクリーンの前で同じ物語に笑ったり泣いたりできる。

そんな当たり前が、まだ当たり前になっていない現実があることを、あらためて実感しました。

字幕を「付けるかどうか」「やるかやらないか」ではなく、「どうすれば自然に、もっと多くの人に届くか」という誰もが生まれ持っている“権利”について考えること。

制度や仕組みの整備だけではなく、「伝える」側の覚悟や責任、そして「見る」側のまなざしの変化も、少しずつでも確実に必要なんだと思います。

映画は、一瞬を、心に焼きつける力があります。

それがどんな人にとっても平等に届くようにすることが、バリアフリー字幕のあるべき姿であり、映画の未来でもあると信じています。

「聞こえない人に、見せるための字幕」ではなく、

「聞こえないものも、共に感じるための字幕」へ。

あなたが映画を観たあとの感想を語るその横に、

「字幕があったから、私も同じように感じられたよ」と言える誰かがいる――

そんな社会を一緒につくっていける働きかけができたらと思います。

次回は、バリアフリー字幕制作で気づき、怖さに震えた「無関心」の重みをお話しいたします。