「オーディオディスクリプション(バリアフリー音声ガイド)って知ってる?」

ある日ふと、そんなことを誰かに聞きたくなりました。

バリアフリー字幕の仕事をしている私が、たまに携わる“もう一つのことばの仕事”。

作品を観て、泣いたり、笑ったり、心がゆれたとき。

それがちゃんと伝わるように、見えないところで支えている人たちがいます。

誰かが気づく前に、もう誰かが動いている——

誰かが当たり前に受け取る前に、もう誰かが届けている——

この記事では、そんなスポットライトの外で“ことば”の隣で仕事をする人たちを、ときどき、そっと照らしてみたいと思っています。

「へえ、こんな世界があるんだな」と思ってもらえると嬉しいです。

今回は、「オーディオディスクリプション(バリアフリー音声ガイド=AD)」の話です。

声や言葉で、映像を伝える。

見えない・見えにくい人にも物語を届ける。

そして、ふとした瞬間に、見えている私たちの視点まで少し変えてくれるAD。

“映像”を届けるということ ――オーディオディスクリプション(AD)って?

オーディオディスクリプション(バリアフリー音声ガイド)。

それは、見えない・見えにくい方が映画や舞台などを“観る”ための、もう一つの言葉です。

見えない・見えにくい方にとって、アクセシビリティは“音”の中にあるのです。

聞こえない・聞こえにくい方にとっての字幕も、まさにそうではないでしょうか。

字幕があることで、セリフの意味が分かるだけではなく、感情や間合いまでも「観る」ことができます。

見えない・見えにくい方にとってのADも、それに似ています。見えない分、ADは想像の中の映像を支える、とても大切な道しるべになるのです。

「字幕と音声ガイドって全然違うものですよね?」と聞かれることがあります。

しかし私は、どちらも“想像の手がかり”を届けるものだと感じています。

たとえば、字幕は「(風の音)」や「(遠くの雷鳴=遠雷)」のような環境音、「(小声で)」「(怒鳴って)」のような話し方など、音や声のニュアンスをできる限り“体感できる言葉”に変えていきます。

ADもまた、目で見る情報を音に変えていく仕事です。

ナビではなく、“隣で歩く地図”のように

私は、見えていて、聞こえる立場です。だからこそ、ADを書くときには、見えている自分が無意識に優位にならないように慎重に制作します。

「こう見えているんですよ」ではなく、「今ここに、こういう出来事・事実がある」と伝える。

見えている方向に無理やり方向転換させないように。しかしその形跡は(記憶に)残らないように注意します。

ADの原稿を書くとき、私はよく“地図”のようなものを思い浮かべます。

今、この物語の中で、誰がどこにいて、何をしているのか。

時間はどのくらい流れて、場面はどう変わったのか。

それを、見えない・見えにくい方が“迷子”にならないように、言葉でなぞっていく感じです。

たとえば、画面がパッと暗くなったあと、次の瞬間には朝の公園。

映像を見ていれば自然な流れに思えるかもしれません。しかし、見えない・見えにくい方にとってその変化はとても唐突に感じられます。

「いつの間に?」「どこにいるの?」と、感情ごと置いていかれてしまいます。

そんなときにADが入ると…

暗転。

朝、陽が差し込む公園。

ベンチに少女がひとり、背中を丸めて座っている。

たった数秒の間にも、そこに“時間”と“空間”を戻すことで、物語にもう一度つながってもらえるように。

あるいは、誰かが何も言わずに部屋を出ていく。

ドアの開閉音だけが響く——その沈黙に、意味があるときもあります。

しかし、その「意味」を受け取るためには、“誰が・どのように出ていったのか”が伝わらなければ成立しません。

〇〇は振り返らず、ゆっくりとドアを開ける。

<間>

そのまま部屋を出ていく。

こうした描写は、「見えない・見えにくい方のために補っている」というよりも、その人の想像力と物語との間に、言葉を通して物語の輪郭を一緒にたどっていくような感じに思っています。

もちろん、すべてを説明しすぎてしまえば、想像の余白は失われてしまいます。

けれども、何も伝えなければ、そもそもその場に立ち会えません。

「誰がいるのか」

「今、どんな表情なのか」

「どれくらい時間が流れたのか」

それらを、語りすぎず、取りこぼさずに届けること。

ADの言葉は、映像の代わりではありません。その人が物語にアクセスする“もう一つの方法(アクセシビリティ)”です。

見えない・見えにくい誰かが、今そのシーンに「いる」と感じられるように。そして、そこから一緒に次の場面へ進めるように。

ADが担うのは、その人を物語に留まらせる“温度”や“距離感”なのかもしれません。

“知らない”ことは、悪いことじゃない

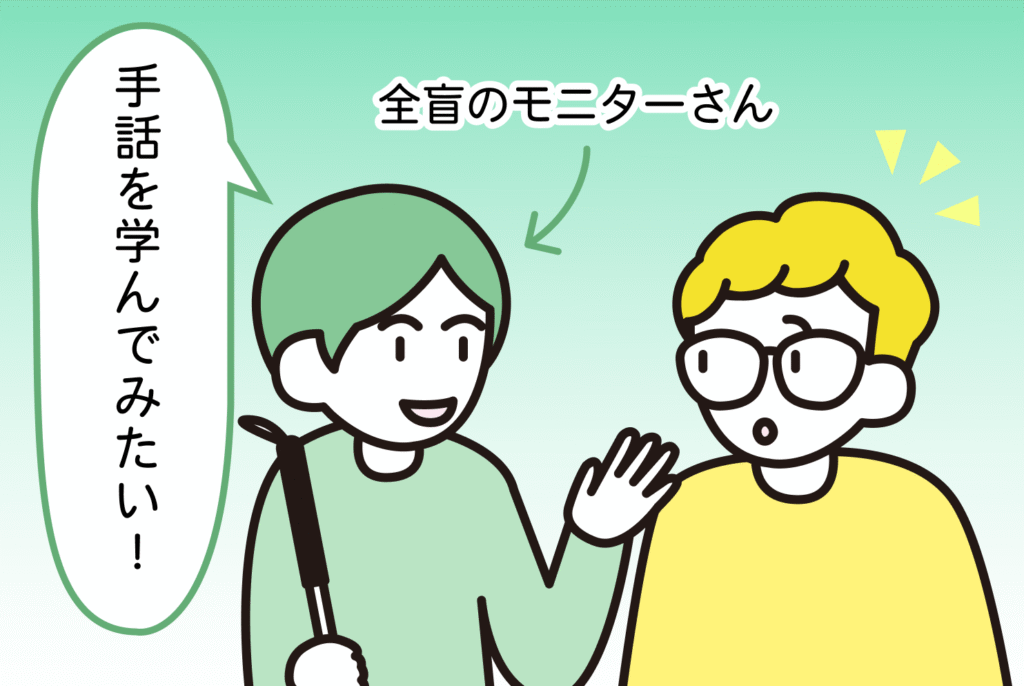

先日のADのモニター会で、手話のシーンを描写する場面がありました。

向かい合って、手話で会話をするふたり。

○○がうなずいて、微笑む。

そんな描写でした。

そのあと、全盲のモニターさんがふと、「手話、学んでみたいな」と言ったのです。

私は内心、ちょっと驚いてしまいました。「見えないのに、どうして?」と。

でもそれは、ごく自然な感情だったのだと思います。

モニターさんにとって、手話は“知らなかったけれど、知りたくなった世界”だったのです。

その言葉に、私もハッとしました。

私自身も、ADを書くという仕事を通して、ようやく見えてきたことがたくさんあります。

誰かにとっての「当たり前」は、自分にとっての「はじめて」かもしれないということ。

もしこの記事を通して、「そんな世界もあるんだな」と思ってもらえたら、それだけで本当に嬉しいです。

知るということは、無理に踏み込むことではなくて、

目線を少しだけ横にずらして、その人の世界を少しだけ想像してみることではないでしょうか。

“当たり前”の向こうにある仕事

ADは名前が出ることが少ない仕事です。(バリアフリー字幕に比べると、とても多いですが…)

しかし、その言葉があることで、誰かの物語体験が成立している。

ちゃんと伝わった、ちゃんと届いた、と思ってもらえるかどうかは、“数秒の言葉”にかかっています。

とてもささやかで、とても重要な仕事です。

映像にADをつけると、「観れた」と言ってくれる人がいます。画面は見えていないけれど、確かに“観た”のだと。

誰かの“当たり前”は、誰かの見えない仕事でできています。

それは、バリアフリー字幕も、ADも、同じことです。

目の前の生活から、ふっと目を離したときに、「ああ、そういう世界があるんだな」と感じてもらえたら嬉しいです。

世界の隅っこで静かに添えられている言葉たちに、少しでも目を向けてもらえたら、それはきっと何かの始まりになるのだと思います。