こんにちは!

この記事では、働くろう者や難聴者の皆さんに向けて「どうすれば職場で安心して力を発揮できるか」をテーマにお話しします。

聞こえない・聞こえにくい私たちが知らないうちに受けてしまっているハラスメントにも触れながら、今日からできるヒントをまとめました。この記事が皆さんの職場での働きやすさ向上に役立てば、とても嬉しいです。

働きやすい職場とは?

皆さんは「働きやすい職場」について、どのように考えていますか。

聞こえる人も、聞こえない人も、誰もが安心して力を発揮できる社会になれば、とても素晴らしいことですよね。

近年、リモートワークや副業など多様な働き方が広がり、働きやすさそのものも変化しています。しかし、大都市や大企業に比べ、地方や中小企業ではまだ課題が残っていることも現実です。

そこで注目されているのが「エンゲージメント」です。

エンゲージメントとは?

「エンゲージメント(Engagement)」には、英語で「約束」「つながり」といった意味があります。ここでは、企業と従業員との関係性の深さを示す言葉として使います。従業員が会社や職務に自発的に関わり、貢献する意欲を持つこと。生活のためだけに働くのではなく、仕事を通してやりがいや成長を感じ、「自分の成長」と「会社の成長」を結びつけて考えられることです。

つまり、企業が「雇う側」、従業員が「働かされる側」という上下関係ではなく、対等なパートナーとして一緒に成長していく関係性がエンゲージメントの基本です。

日本における課題と文化的背景

海外の企業と比べ、「日本はエンゲージメントが低い」とされることがあります。

理由としては次のような点が挙げられます。

- 企業理念や方針が分かりにくい

- コミュニケーション不足

- メンタルヘルスやハラスメントへの配慮が足りない

こうした状態では、従業員は「自分の仕事が何につながっているのか」を実感しにくく、意欲が低下してしまいます。逆に、理念が明確で、支援や安心感があると、「辞めたくない」「失敗しても前向きに挑戦できる」といったポジティブな気持ちが生まれ、離職率の低下や生産性向上につながります。

ただし、文化的背景も影響します。

日本では、

- 謙虚さや相手を立てることを重んじ、自分を控えめに表現する

- 個人よりも組織全体への忠誠心や協調性を重視する

といった文化特性があり、国際調査で「欧米型の質問項目」では熱意が低く見えてしまう場合があります。

「日本人はやる気がない」と短絡的に判断するのではなく、エンゲージメントの質や文化的背景を理解して考えることが大切です。

つまり、日本では 「組織のために自分を尽くす」「和を乱さない」 という価値観が強く、欧米の基準として「会社に尽くす気持ち」は強いけれど、「自分の仕事に熱意を持っているか」と問われると低く答える、というギャップが出やすいのです。

聞こえない・聞こえにくい従業員とエンゲージメント

聞こえない・聞こえにくい人は、「音声や音で情報を得る」ことが難しい場合が多いため、企業理念や方針、日常的な連絡・会議などを可視化(文字・図・動画・手話などで共有)することが欠かせません。

しかし、職場には次のような先入観や暗黙の了解の文化が残っている場合があります。

- 「補聴器つけているから聞こえているだろう」

- 「言わなくても見れば分かるだろう」

- 「発音がキレイだから聞こえているだろう」

こうしたことが不安や誤解を生み、離職につながることがあります。

一方、情報が見える形で共有され、企業の理念や方向性が明確に伝わると、安心して自分の役割を果たし、「自分もこの会社に貢献したい」という意欲を高めることができます。

- 企業理念や方針を明確化し、自分が取り組んでいる仕事がどれだけ企業に貢献できているか分かる

- 会議や日常的な連絡、雑談などの可視化(文字起こしアプリの活用、手話通訳者設置など)

- 「お願いね」という曖昧な指示ではなく、「お客様に提示しないといけないから◯日、もしくは、◯時までにお願い」など具体的に伝える

これにより、自分に合った配慮をお願いしながら、エンゲージメントを高めることができます。

無意識に受けてしまうハラスメント

皆さんは、次のような経験はありませんか?

- 情報やコミュニケーションの配慮をお願いしても改善されない

- 聞こえない・聞こえにくいを理由に職種や仕事内容が制限される

- 聞こえない・聞こえにくい人は仕事ができない、補聴器や人工内耳を装用している人は聞こえるなど思い込んで接する

- 本人の意思を確認せず、会議や出張を依頼しない

- 音声で話すことを強要される

これらは、無意識に受けてしまうハラスメントであり、安心感を奪い、エンゲージメントを下げます。

企業側がハラスメントを把握・対策することはもちろん重要ですが、私たちも安心して働ける環境づくりに意識を向けることが、エンゲージメント向上の第一歩です。

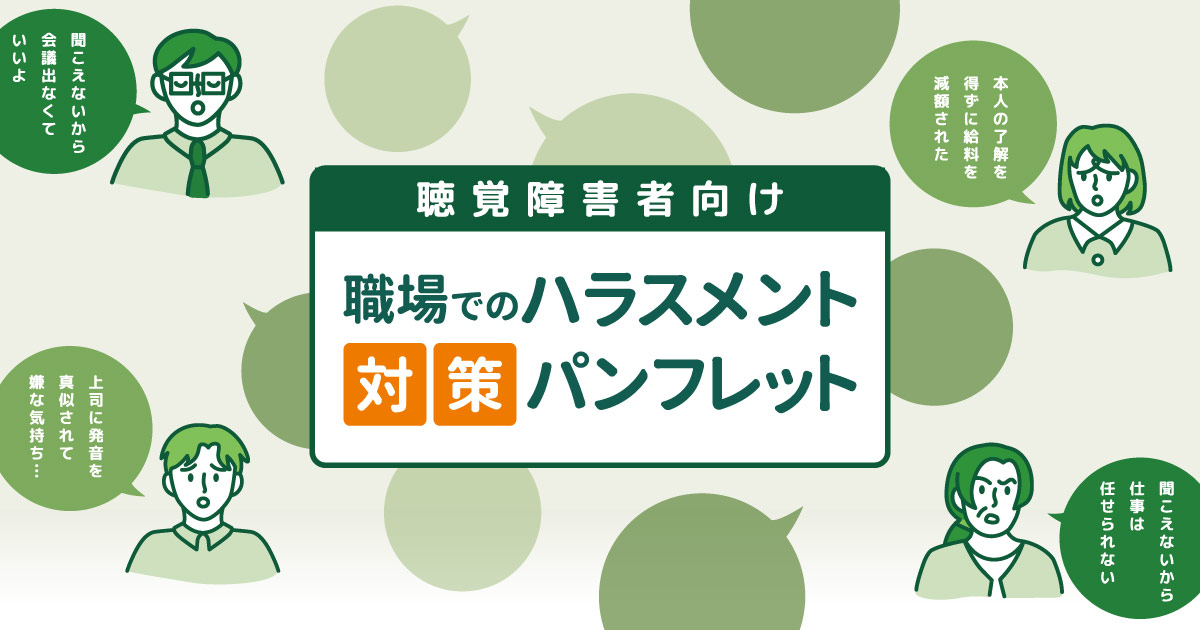

参考として、NPO法人インフォーメーションギャップバスターが公開している「聴覚障害者向けハラスメントパンフレット」も活用できます。

聞こえない・聞こえにくいあなたができる工夫とは?

企業が取り組むべき責任は大きいですが、自分の働きやすさを守る工夫も役立ちます。

- 必要な配慮(文字起こしアプリの活用、手話通訳者の設置、チャット利用など)を明確に伝える

- 会議や業務のやりとりは、記録を残して齟齬を防ぐ

- ハラスメントか迷ったときは証拠を残し、社内窓口や外部機関に相談する

- 自分の得意分野や意欲を積極的に伝え、エンゲージメントを高める

これは「自己責任」ではなく、もしかしたら周囲の人は、あなたが不安に感じていることを気づいてないかもしれません。周囲が気づいていない配慮を可視化し、職場環境を一緒に作る工夫です。

まとめ

エンゲージメントは単なる「やる気を高める」ではなく、誰もが安心して働ける職場環境を示す指標です。

就職や転職で聞こえない・聞こえにくい人がまず気になるのは、「情報保障やコミュニケーションはどうなっているのか」「どんな配慮があるのか」です。

これを明確に示す企業は、入社前からエンゲージメントが高く、自分がそこで力を発揮できるイメージが持てます。

つまり、

エンゲージメントが高い=ハラスメントがなく、安心して働ける職場。

その結果、聞こえる人・聞こえない人に関わらず、一人ひとりが力を発揮できる職場につながります。