中等度難聴ライターのナツです!

私は5歳のときに難聴が疑われ、小学校1年生で診断を受けましたが

補聴器をつけ始めたのは18歳からでした。

「補聴器をつけ始めるの、どうしてそんなに遅かったの?」とよく驚かれるので、記事にしてみました!

題して【18歳から、補聴器。】

三部作です!!

はじめに

難聴が疑われた5歳のときのこと、補聴器をつけることになった18歳のときのことをざっくりと時系列でまとめます。

- 幼稚園から「各家庭で簡単な聴こえの検査をするように」というお知らせがくる。母が数メートル離れて小さな声で呼びかけてみたところ、私は反応しなかった。

- 近所の耳鼻科にかかる。

- その耳鼻科医には「子どもが遊びに集中していて反応しないのはよくあること」と言われ、様子見になった。

- 様子見が続き、母がしびれを切らして大学病院を紹介してもらう。

- 小学校1年生。大学病院で検査を受け、「感音性中等度難聴」と診断される。定期通院が始まる。

*** - 高校卒業を目前にした定期通院にて。

主治医

「今何か困っていることはありますか?」

私

「大学の講義がわかるか心配です。」

主治医

「補聴器つけてもいいかもしれませんね」

私

「……! つけたいです」

こうして両耳に補聴器をつけることになりました。

なぜ18歳まで補聴器をつけなかったのか

「中等度難聴」であることがわかっていながら、

どうして小学校、中学校、高校と補聴器をつけなかったのか。

私の聴力はほとんど変動していないので、昔も今も約50dB。

補聴器をつけても何ら不思議ではない聴力です。

今なら「補聴器のこと、もっと早く言ってくれよ!!!」と叫びたいところですが、

どうしてそれまでずっと補聴器を勧められなかったのか。

私なりの考えでは、

【勉強や人間関係で遅れやトラブルが目立たなかったから】

【自分からSOSを出せなかったから】

だと思っています。

ここからは、学生時代の勉強と人間関係を振り返り、補聴器をつけなかった理由を探っていきます。

まずは〈勉強編〉です!

勉強が、得意だった!

小学生時代の記憶はおぼろげですが、文字や絵を書くことが好きだった気がします。

中学生になると、家でも進んで予習復習するように。

授業中は教科書を隅から隅まで読み、板書をノートに書き写すことに集中していました。

そして家に帰ってからノートを綺麗にまとめ直すのが趣味でした。

授業を全部きき取れていたとは思えませんが、テストに出ることは大抵教科書に書いてあります。書いたり読んだりしていると頭に入る。それで、自分で言うのも何ですが成績が良かったのです。

例外は、国語の音読と英語のリスニングでした。

どちらも耳からの情報に頼る割合が大きい。

耳慣れない英語の発音なんて、さっぱりきき取れる気がしませんでした。

でもまあ、リスニングテストの点数が悪くても別にいい。

問題は、席順に一文ずつ音読するとき。

間違えたらクラス全員の前で恥をかくことになる……。

今音読している人が読んでいる箇所を何とか突き止め

私まであと〇人、ってことは私が読むのは〇つ目の文……

手に汗を握って、頭を高速フル回転させていました。

こういうときに人間の底力は発揮されるのでしょう。

一度もミスすることなく、音読の時間を乗り切れてしまったのでした。

(その集中力、もっと別の場面で使っておくれよ……)

補聴器をつけ始めたらどうなった?

前述の通り、ついに補聴器をつけることになり

満を持して大学生活がスタートしましたが

つけたとして、劇的にきこえるようになるなんてことはなく。

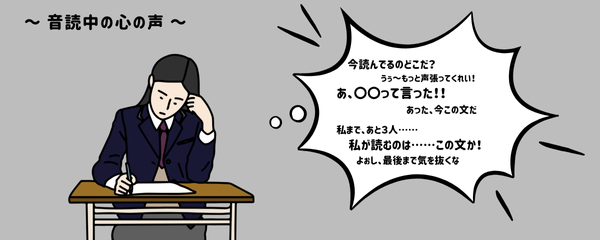

案の定、講義はさっぱりわかりませんでした。

マイク音反響、板書なし、話中心、専門用語炸裂。

もう、難聴者にとって相性が悪いものばかり。

それまでずっと読み書きによって知識を吸収していたので、流れては消える「話」をききながら理解することは、私にとってとても難易度が高いことでした。

きこえなくて、わからなくて、

それでも私にできたことは、わかりやすいと評判の教授、なるべくきき取りやすい声の教授の講義を選ぶことだけでした。

でもそれって、選択肢を自分で狭めてしまうということです。

ある日、学内でポスターを見つけました。

「ノートテイカー、募集中」

聴覚障害をもつ学生のために講義の文字起こしをする人がいるのか。

あ、これは私に必要かもしれない。きき取れるかどうかを心配せずに好きな講義を受けられたらどんなにいいだろう……。

でも今さらこんなことできないよ……。

劣等感と羞恥心が顔を出します。

きこえないときにどんなアクションを起こせばいいのか。その知識と練習が私には圧倒的に不足していたのです。

〈勉強編〉まとめ

リスニングテストの低さと音読中の挙動不審だけで、私が難聴だと気づける人はいなかったでしょう。

点数や成績などのわかりやすい数値に表れるわけではないのです。

きき取りにくさを、ほかの方法で補っているのかもしれません。

授業スタイルにもよるでしょう。グループワークやディスカッションが多かったら、私はもっと困っていたかもしれません。

きき取れないな、困ったな、と感じても

まわりにSOSを出せるかどうかは、人によります。

私はたしかにリスニングと音読で「やばい」と思っていましたが

それを先生に相談するなんて、考えもしませんでした。

大学生になって講義がわからなくなりましたが

自分が今どんな状況にあり、どんなサポートが必要なのか客観視して行動に移す、そんなスキルは持ち合わせていませんでした。

なまじ成績が良かったために、難聴と向き合うことをしなかったツケが、大学生以降どんどん積もり積もってゆくことになりますが

それは三部作の最終回で話すことにします。

次回は、【18歳から、補聴器。Vol.2】難聴がわかってもすぐに補聴器をつけなかった理由とは?〈人間関係編〉です!

私自身の「きこえ方」について書きました

自己紹介記事です!