挨拶

早くも今年も3月を迎え、東京は春めいた空気を感じることが徐々に増えています。4月になれば新しい場での生活が始まる方も多いかと思いますが、新生活に対するワクワクもあれば不安もまたあるでしょう。その不安の中には、聴覚障害のことを理解してくれる人がどれだけいるのか…ということも含まれているかもしれません。今回は「なぜ聴者は聴覚障害者を誤解しがちなのか」ということを考えてみたいと思います。

なぜ聴者は「誤解」するのか

聴覚障害者の中には聴者が『間違ったこと』を当たり前にやってくると感じている人は決して少なくありません。「大きな声を出せば大丈夫だと思っている」とか「あとで伝えれば大丈夫と思っている」など一つ一つ挙げいったらきりがないでしょう。

しかし、なぜ「聴者がなぜそのような対応になるのか」を考えると、「聴覚障害がどのような障害なのかがわからないケース」と「対応が大変なのでひとまず後回しにするケース」などがあって、1つの理由に絞ることはできないでしょう。「面倒と思っている」という場合はちょっと対策がかなり難しい…というかこちらは理屈で説得するのはかなり困難です。このケースはまた後で考えるとして、今回は「聴覚障害を理解する難しさ」に限定して話を進めます。

まず、前提として、「聴力がない状態」を想像するのは、おそらく聴覚障害者が思う以上に難しいことです。目と違って聴覚は意識的に遮断することができません。(視覚障害の知人は目をつぶることと視覚障害があることは全く違うといっていましたが…)

もちろん、耳栓をすることで聞こえない状態を「体験」することはできますが、聴覚障害者は「全く聞こえない」のではなくて「言葉が歪んで聞こえる」の方が遥かに多いでしょう。機能をオン/オフするのではなく、ちょっと物音に気づきにくいから全く聞こえないまでグラデーションがあるのが聴覚障害です。(もっともすべての障害がそうなのですが)しかし、耳が当たり前に聞こえるとこのグラデーションに気づくことはかなり困難なのです。

この記事を読んでいる読者の大半は腕が動くと思うのですが、「腕が動かない」ということもさまざまな原因があり、腕を動かしにくいがなんとか動くという人から全く動かせない人もいます。しかし、その一つ一つのケースに対して適切な対応ができるでしょうか。おそらく、腕を動かせないということを具体的にイメージが難しく、もし、相手がPCを使ってチャットをしているとしたら「腕を動かす程度にはそれほど問題がないだろう」と思ってしまうでしょうけども、もしかしたらその人は腕がほぼ動かず、音声入力でチャットをしているかもしれません。その場合は家事や調理といったことに大きな問題が発生するでしょうが、PCでチャットをしている、という一面を見たら「それほど問題がないのではないか」と誤って受け取ってしまう可能性があります。それほど、「できること」と「できないこと」のグラデーションを考えるはは難しいのです。

例えば、職場に挨拶をしたら普通に挨拶を返してくる聴覚障害者が仕事の指示になると途端に話が通じなくなる。こういう場合、「挨拶ができるのに仕事の話が伝わらないのは仕事のやる気がないからだ」と受け止める人がいるかもしれません。しかし、挨拶はテンプレート的なところが多いため、あまり聞こえていなくてもなんとなく理解して適切に返答することはさほど難しくありません。しかし、仕事の話は一つ一つ聞き取って理解して、適切に行動する必要があります。しかも、一部は理解できていても、他の部分はうまく聞き取れないということもあります。それに対して、聴者には「一つ聞こえていたらほとんど聞こえていて当たり前」という前提があるので、「なぜ一部が聞こえているのに他の場所が聞き取れないのか」と混乱してしまうこともあるでしょう。

まずはこのような「障害のグラデーション」というのは直感的には理解しがたいものがある、と認識する必要があります。

わかりやすいイメージの功罪

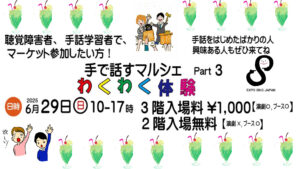

余談になりますが、聴覚障害者は日本国内では300万人いるといわれますが、その中で日本手話を母語とする人は3〜5万人程度ではないかと言われます。聴覚障害者と接するときは手話が必要と考える聴者が多いのですが、数の上ではそれは必ずしも正しくはありません。

ですが、手話を使う聴覚障害者はある意味で「わかりやすい」という理由でドラマや映画や小説といった創作ではよく採用されますが、いわゆる難聴者はその障害がドラマティックに描くことがあまり簡単ではないので、そういった作品はなかなか人目に触れることがないのです。

「聴覚障害者は手話を使う」ということは間違いではないのですが、正しくもありません。それでも聴覚障害と手話が強く結びついていることもまた「誤解」であり、手話が使えない聴覚障害者はそれほど問題を抱えていないのでは、と聴者が捉えてしまうことも多いのではないかと私は感じています。

聴者はエスパーではない

聴者が「聴覚障害のグラデーション」を理解していないとしたら、聴覚障害者はどうすればいいのでしょうか。前回のコラムでは「何を理解してほしいのか考えたほうがいい」と書きましたが、前提としてはまず「聴覚障害者自身が何を理解してほしいのか」を明確にする必要があります。できれば聴覚障害についてまるまる勉強して理解してほしいと思いますが、果たしてどこまで勉強してくれればいいのか、という点も考えておく必要もあります。(無限に研究できてしまう分野でもあるので、専門家にもならない限りそれは現実的に難しいでしょう)

また、聴者はエスパーではありませんから、聴覚障害者が困っていることはなんとなくわかっても、「何に困っているか」を察するのは本記事で書いた誤解もあって難しい。そうなると「自分が何に困っているか」を丁寧に伝える必要があります。要は「個人の困りごと」のレベルまで落とし込んで、それを伝えることが誤解を乗り越えるためのテクニックになるということですね。

続きは次回で

といったところで今回はこれまでにして、次回はそのテクニックのポイントになることを考えたいと思います。それではまた次回に。