視覚と聴覚の両方に障害のある「盲ろう者」にとって、日常生活を送る上で役立つツールの存在は非常に重要です。

筆者自身の体験をもとに、盲ろう者の生活の困難と、それを支える便利なツールについて紹介します。

盲ろう者の生活上の困難

盲ろう者は、情報の入手、移動、コミュニケーションの面で大きな制約を受けています。そのため、社会参加の機会が限定されやすく、孤立しやすい状況があります。

たとえば、街の中を白杖を持って一人で歩く時、視覚障害者として周囲の人々に認識されることが多いです。聴覚障害を伴っていることまでは理解されにくいのが現実です。そのため、見知らぬ人から突然声をかけられ、反応できずに驚くという体験が少なくありません。このような場面では、周囲の人が「筆談アプリ」を活用して、「お手伝いが必要ですか?」などと静かに画面で伝えることが、円滑なコミュニケーションと相互理解につながります。

実際に役立っている便利なツール

現在、盲ろう者がコミュニケーションをとるために活用できるツールは数多くあります。

盲ろう障害の状況等により使えるツールは異なります。弱視や難聴の場合には、少し見える少し聞こえる視聴覚を活用して、筆談アプリなどを活用します。特に、以下の筆談アプリは実用性が高く、多くの場面で活用しています。

こえとら(国立研究開発法人情報通信研究機構によるアプリ)

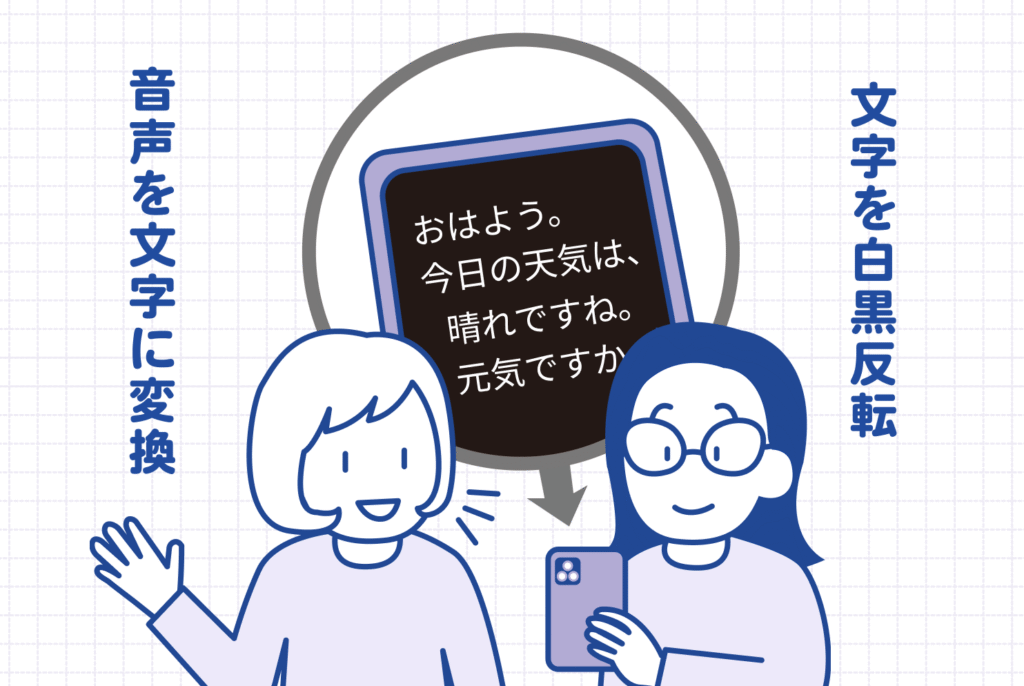

音声を文字に変換する機能があり、話しかけた内容がすぐに画面に表示されます。

Google翻訳

多言語対応だけでなく、音声入力やカメラ翻訳も可能で、視覚・聴覚の両方に配慮した使い方ができます。

これらのツールを活用することで、盲ろう者もよりスムーズに社会の中で人と関わることができ、生活の質が向上します。

また、情報を得るときにもパソコンやスマホを使います。白黒反転に設定したり、拡大鏡などを使い、より見やすい画面になるよう工夫します。

全盲ろう者の場合には、見ることや聞くことが全くできません。その場合には点字ディスプレイを使います。点字表記が可能なデジタルデバイスです。点字ができないと使えません。例えば、ろう者が視覚障害を負って盲ろう者になった場合、点字の学習をする必要があります。

まとめ:優しさの第一歩は「伝え方」

街中で盲ろう者と思われる人を見かけたときは、突然声をかけるのではなく、まず軽く肩を叩いて合図してください。そして、スマートフォンの画面に黒背景・白文字で筆談を表示し、静かにやり取りを行うことが望ましいです。

盲ろう者の理解を深めるために、ぜひ以下の記事「盲ろう者とは?」もあわせてご覧ください。