まみねこです。

前回の話に続いて、今回は聾学校幼稚部時代についてです。

※幼稚部時代の話はいくつかに分けてアップする予定です

前回の話はこちら→https://kikoniwa.com/mamineco-1/

今回もよろしくお願いいたします!

ろう学校での訓練の始まり

私がろう学校に入ったのは、2歳ごろだった。

ろう学校には親も一緒に通い、朝から夕方までわが子の訓練にずっと付き添っていた。

また、訓練以外の授業の時も教室の後ろに座り、それぞれがわが子の授業の様子を見守っていた。

その光景は今でもうっすらと覚えている。

当時のろう学校はどこでも「送迎だけでなく日中も親の付き添いが原則」でした。

その理由は、子どもの訓練の様子を見て覚え、家でも同じ訓練ができるようにするため。

また、子どもの障害の程度や成長の具合(発音が良くなった、聞き取れるようになった・・等)を実際に見て知ってもらうためだと言われていました。

そして今も親の付き添いが原則になっている学校がまだ多いと聞いています。

更に今は共働きの家庭も増えてきているため、祖父母が代わりに付き添っていることもあるようです。

特に高齢の祖父母だと送迎に加え一日中学校にいて付き添うのはとても大変かと思います。

また、万が一、ご両親が離婚した場合どうなるのか、といったことも考える必要があると思います。

このように、「障害児を産むと家庭内での負担が大きくのしかかってくる」ということはあってはならないので、今後は時代に合わせて改善していってくれたら良いと思っています。

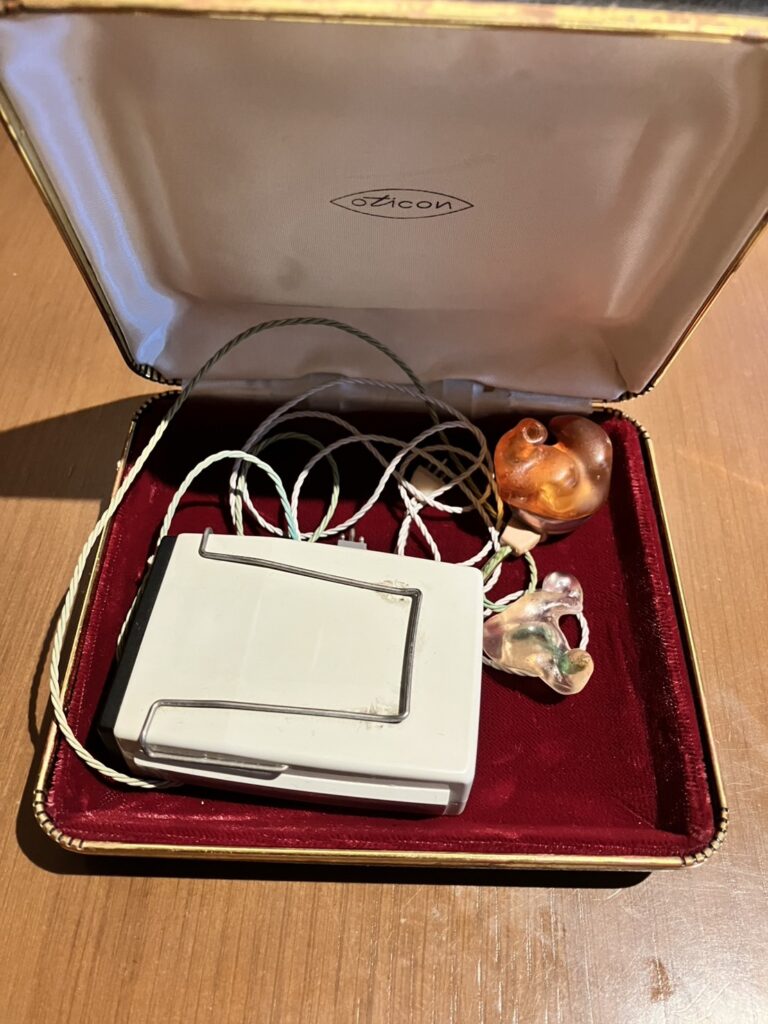

はじめての補聴器

まず、訓練の前にはじめて補聴器を付けた。

当時の補聴器は箱型で、ブラジャーみたいに補聴器を入れるバンドを胸に装着し、その中に補聴器を入れていた。

そして、音を聞く訓練がはじまった。

母によると、その当時、私は補聴器をとても嫌がり、外そうといつも躍起になっていたらしい。

実際、「外しちゃダメ!」としょっちゅう言ってきていた母のことは今も覚えている。

そして、あらゆる音を聞く訓練も行われた。

今も覚えているのは、救急車やパトカーの音、電話の音の聞き分けができるまで目をふさいで聞かされたこと。

他にも、机の上にイラストカードが並べられている状態で先生が紙で口を隠して話し、先生が話したことを当てるということもやった。

この訓練を通して、私は補聴器をつければ救急車やパトカーの音(厳密には救急車とパトカーの音の区別まではできなかったが)、電話の音ぐらいは分かるようになっていた。しかし、先生の話は分からずじまいだった。

いわゆる環境音(パトカーや救急車の音、電話の音)はほぼ決まっているため、聞こえてくる音を覚えれば大体分かるようになる人は多いと思います。

しかし、人の声はそもそも人によって声が違うこと、また、何が「あ」で何が「は」なのか?などの判別が難しい人が多いのが現状です。その理由として、脳の処理、また耳の中のつくりなどに問題があり子音が聞き取れず、語彙明瞭度が下がってしまうことなどがあるようです。

それで、補聴器や人工内耳さえあれば目をつむった状態で耳だけで聞き取れると思われると困ってしまう人も多いです。

「声を出す」ことの意味も知らず行われた訓練

同時に、声を出す訓練も行われた。

今でこそ理解できるが、当時の私はまだ2〜3歳。

“声を出す”という行為自体がどんなことなのかすら理解していなかった。

母によると、当時、母との会話すらできない状態でことばそのものを知らないことに加え、

どのようにして声を出していくのかなどを知らない状態で聞いたこともない声を出すという行為そのものを覚えさせることがとても大変だったとのこと。

聞こえる子どもたちは、生まれた時から周囲の方々の声を聞いて自然に声を出す方法を覚えていきます。

そしていつのまにか声を出して話せるようになっています。

しかし、聞こえない子どもたちはそれが難しいため、ろう学校幼稚部などで声を出す訓練を行なう必要があります。

ただし、訓練をしたからといって必ずきれいに話せるようになる保証はなく、その人の障害の程度や身体的特徴など様々なことに左右されます。そのため、「訓練を受けたのに上手に声で話せない人は訓練が足りなかった、または訓練をしっかり受けていなかったのだ」ということはありません。

訓練時は先生が一人ずつ子どもを部屋に呼び出して行なうことが多かった。

そして私のすぐ向かいに先生が座り、そして母は私の隣に座り、訓練が行われた。

そして先生が声を出すときに私の手を先生の喉に当てて声の振動を感じさせたり

また、私に顔を近づけて先生の舌や口の動きを見せてきたり。。

そして、私に先生がやっていることを真似させてきた。

しかし、それはあくまでも「形をなぞる」だけであって、 お腹から声を出す、喉を響かせる、という感覚もなかった。

そんな私に対し、先生は私のお腹をぐっと押したり、のどを押さえたりなど様々な工夫をして、なんとか声を出させようとしてきていた。

そして母は母で、私の隣に座って先生と一緒に私の体に手を添えながら、必死に声を引き出そうとしてきた。

口の形を読み取る訓練もあった

他にも、声を出すだけでなく口の形を読み取り、相手が何を話しているかを当てる訓練も行われた。

その一方で、「声」と「ことば」が伴わないと、ただやみくもに声を出せるようになっても意味がない、ということで、口の形を読み取るのと同時にあらゆることばを覚える訓練も行われた。

同時に文字も覚え、文字カードを読んで発音の練習をするということも行なわれた。

口の形を読み取る訓練の際は、あ~んまでの口の形を覚え、更に、「か」の時は舌が一瞬のどに引っ込み、かつ、のどぼとけが動くこと、「ま」の時は最初に口が閉じること、「さ」の時は唇が少し空いた状態まで閉じてから「あ」の形になること、「な」の場合は一瞬舌を軽く嚙み上の歯の後ろに舌をつけてくること・・など、一音ずつ口の形、唇や舌の動き、またのどの動きなどを何度も何度も、それこそ気が遠くなるほど繰り返し繰り返し徹底的に覚えさせられた。

他にも、例えば先生が母を指差して「おかあさん、お、か、あ、さ、ん」と言う。

それを見て私は真似をして「お、か、あ、さ、ん」と声を出す。

同時に、先生が「お、か、あ、さ、ん」と文字カードを指差しながら口を読み取らせる・・などもあった。

このようにして、文字、口、声と並行して言葉を覚えながら口の読み取りの練習も行なわれた。

私は特に障害が重かったので、この口の読み取り訓練をかなりさせられたように思う。

聞こえない方の中には、このような口の読み取り訓練を経て、ある程度口の動きから読み取れるようになっています。(個人差あり)

しかし、全ての人に対して必ず口が読み取れるわけではありません。

また、「口の読み取りができるなら、何を話してもなんでも読み取れるってことだよね」というのも実は誤解です。

その理由として、口の形や話し方の速度、クセなど人によって違うからというのがあります。

そのため、厳密には「いつも会ってる人など慣れている人の口ならある程度読み取れることもあるが、初めて会う人や慣れてない人の口は読み取りにくいことも多い」ことが正しいです。

※慣れている人であっても、口の読み取りは視覚的にもかなり疲れるため、最初から文字や手話を好む人もいます。

また、口の読み取りは頭の中でクロスワードパズルをしているようなものです。

例として、相手と会話するときにまず相手の口の形を読み取り、また聞きながら一瞬で頭の中で色々な言葉と当てはめて「今この人はこう言ったのかな?」と考えながら読み取っていく作業をしています。

そのため、突然違う話をされたら頭の中で言葉を用意していないため読み取れないこともあります。

もう一つ、「あめ」でも「飴」「雨」「編め!」・・・など、口の形が同じ単語は数多くあります。

そのため、口だけ読み取っていると話の内容が掴めず混乱してしまうこともあります。

それで、特に初対面の相手から「口の読み取りできるよね?」と言われると困ってしまいます。

※障害が軽い人に対しても、声や口だけでなく指さしや身振り手振り、また、文字、手話などの配慮があると会話がしやすくなります。

ちなみに、私の場合は口の読み取りは疲れるので、最初から文字または手話で話してもらえると嬉しいです。

なお、中途失聴(事故や病気で途中から聞こえなくなった人)の中には、口の読み取り訓練を受けていないため口の動きを読み取って相手の話を理解する行為自体が難しい方も多いようです。そのため、そういう方にも文字や手話などの配慮が必要になってきます。

怖さとして残る訓練の記憶

しかし、特に声を出す訓練に関する記憶は、なぜか曖昧なままだ。

もしかすると、それは私にとってはつらい記憶だったからかもしれない。

うまく声を出せなかったり思うように発音できなかったりすると、怒られることがあった。

手の甲をつねられたり、頭を叩かれたりしたことも。

(それが先生からだったのか、母からだったのかは記憶があいまいである)

今とは時代背景も指導法も考え方も異なっていたとはいえ、

先生と向かい合って座り、隣には母がいる状態で、まだ小さくて遊びたい盛りの時にずっと椅子に座って訓練。

失敗すれば怒られる、叩かれる。

どうしてこんなことをしないといけないのか?当時の私には分からなかった。

つづく・・・