オーストラリアは英語が公用語の国で、現地のろう者の中ではオーストラリア手話(Auslan・オースラン)が使われています。お隣のニュージーランドではニュージーランド手話が公用語とされていますが、オーストラリアではオーストラリア手話が公用語とはされていません。

また、人工内耳が開発された国でもあり、最大都市のシドニーに人工内耳の大手メーカーであるコクレア社の本社があります。

今回は、聴者の私がオーストラリアに住んでいた経験から、現地での生活で発見したろう・難聴者のための情報保障についてご紹介したいと思います。

電車・駅の案内編

今回は、私が以前住んでいたニューサウスウェールズ州の電車や駅についてご紹介します。

日本ではほとんどの駅のプラットフォームでは電光掲示板やモニターとともに音声アナウンスで次の電車の時間や行き先を表示します。そこで次の電車がどこにいるのかや何分遅れるかなどの情報も得られると思います。

オーストラリアの場合、日本よりも改札のない無人駅がとても多いです。

そして電車が遅れることや運行中止になることが日本よりも格段に多く、「昨日の大雨の影響で運行中止」や「ストライキで運行中止で代わりにバスが走る」などの情報がとても重要になります。

ƒƒF

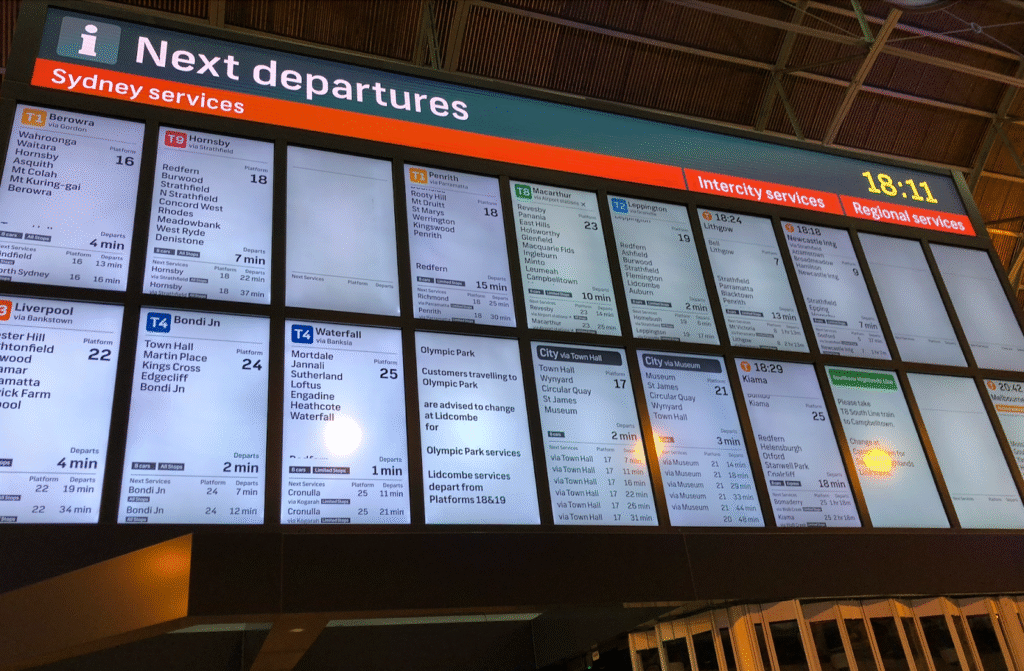

シドニーのセントラル駅にはとてもわかりやすいモニターがあります。

電車の番号とホームの番号、その電車が止まる全ての駅が表示されるので、これを見ればどの電車に乗れば良いのかが視覚的にわかります。

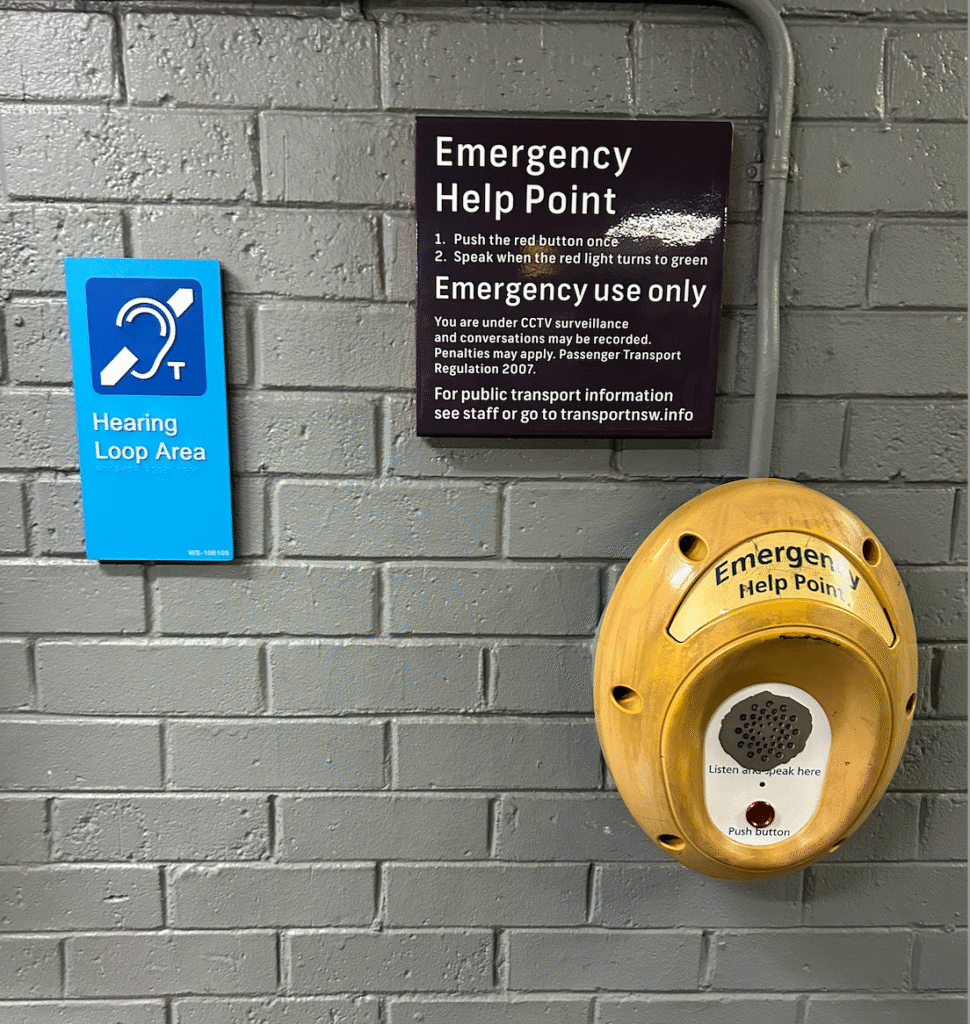

またこのようにヒアリングループ(磁気ループ)の仕組みが整っていて、補聴器などに直接アナウンスの音声が届くようになっています。ヒアリングループと言えば私の地元にある名古屋市科学館のプラネタリウムにも設置されていて、難聴の人でも音声ガイドが楽しめるようになっています。オーストラリアでは大きな施設だけではなく様々な公共施設よく見かけるものになります。

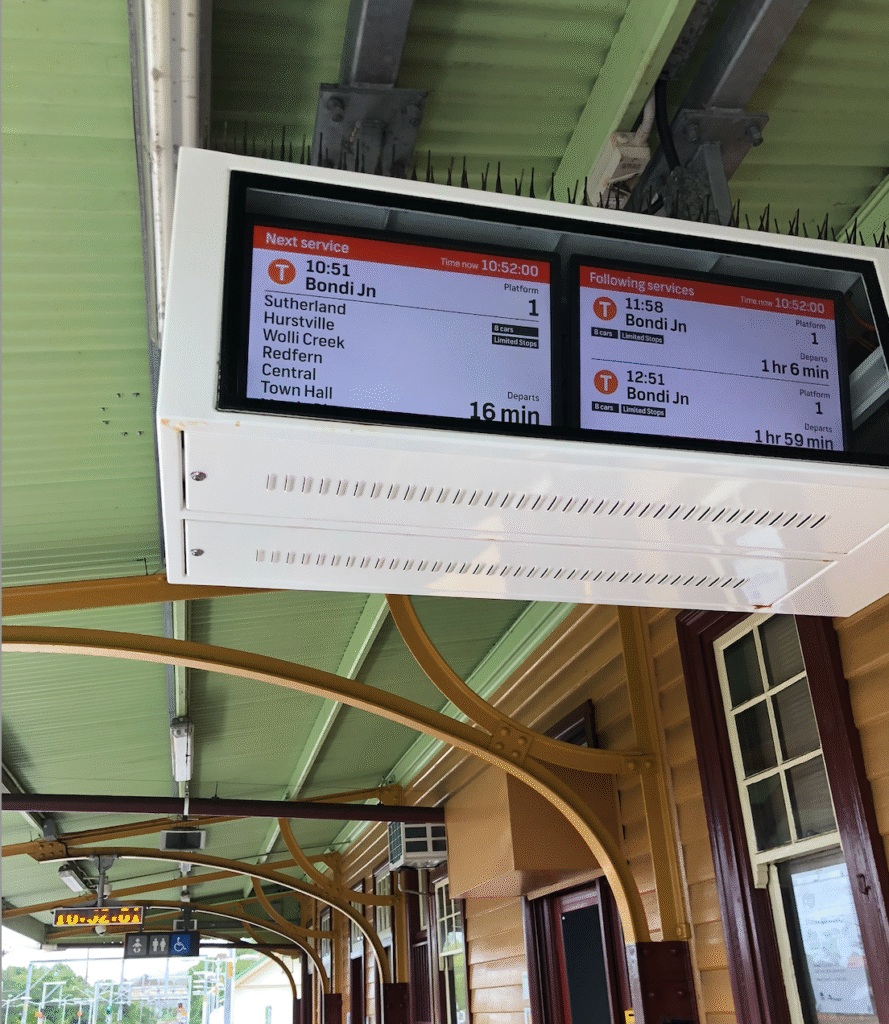

シドニーなどの大都市から少し離れると、駅員さんがいないような小さな駅も多いです。

この写真は電車や時刻の情報を示すモニターがあるタイプの小さな駅です。

1時間に1本しか電車が来ないのですが、止まる駅も時刻もしっかり表示されるので情報がわかりやすいです。遅延や運行中止の場合は、このモニターに表示されます。

ちなみにモニターの上のツンツンとしたものは鳥がモニターの上に止まることを防止するためのもので、鳥が多いオーストラリアらしい景色になります。

また、この写真の駅のようにモニターがなく、案内が音声だけで行われる駅も少なくないです。

公式のアプリや電車の乗り換えアプリに情報が反映されることもありますが、アプリの表示が最新情報であるとは限らないので、実際に駅に行ってみないと電車が走るのか走らないのかわからないことも多々あります。私も駅に行って初めて今日乗る予定だった電車がなくなっていることを知った経験が何度もあります。

補聴システムはどの駅にも入っていることが多いので、ヒアリングループ(磁気ループ)によって聞こえる人はまだ情報が得やすいとは思いますが、音声での情報が得られない・得にくい人にはとても困りやすいです。

右側の黄色の機械は、緊急通報のためのものですが、これもボタンを押してマイクに向かって話す必要があるため、音声言語でコミュニケーションが取れないと通報できません。

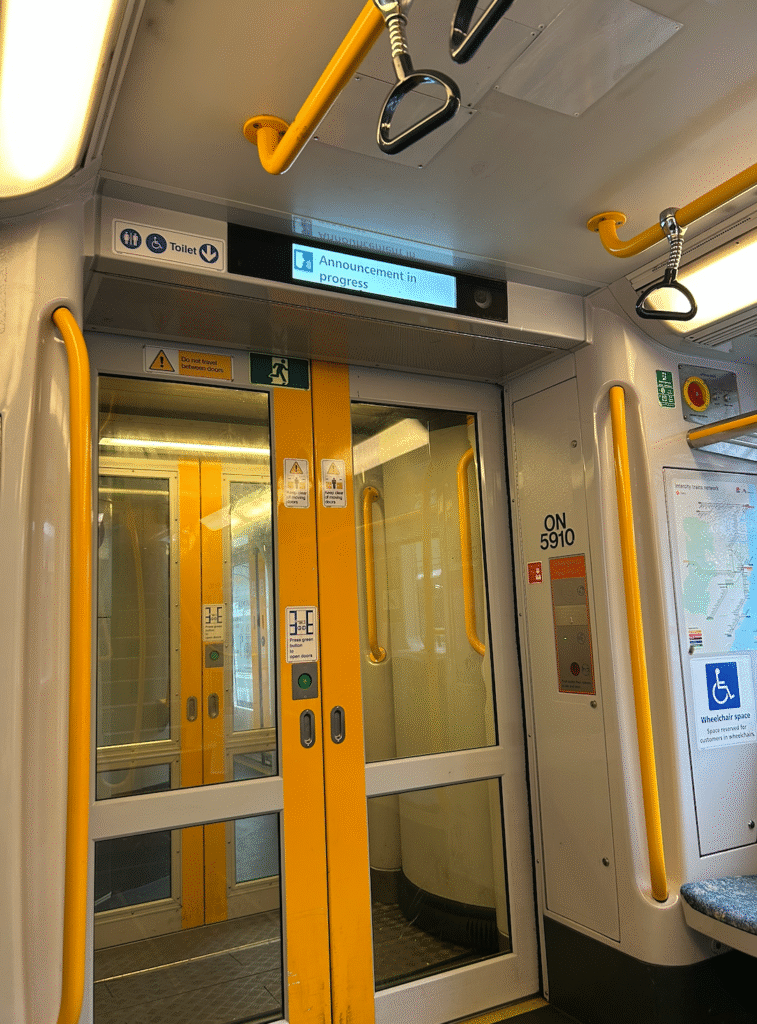

電車の中では、次の駅の表示は小さなモニターで行われます。

この写真はそのモニターに “Announcement in Progress” (音声案内中)というのが表示されているところです。

この表示がされているときは、車掌さんが車内で音声でアナウンスをしているということなのですが、残念ながら文字に起こされることはないので何かしらの音声情報があるという事実だけを知ることになります。

「この電車は予定されていた終点ではなく途中までしか運行しません」などが音声アナウンスで伝えられる状況も珍しくはないので、その場合は周りの人に尋ねることしか情報が得られないかもしれません。

しかし、電車内で携帯の電波が全く届かないこともあるので、音声認識のアプリや翻訳アプリが使えない可能性もあります。

写真はないのですが、電車の車内でも補聴ループシステムが整っていることも多いです。しかし二階建ての電車のどちらかの階だけにしかなかったり、車両が限られていたりするので、電車の中で補聴システムを使いたい方はヒアリングループ(磁気ループ)のマークを探してみると良いかもしれません。

オーストラリア手話は日常的に見かける?

上の電車におけるろう・難聴者対応と同じように、オーストラリアでは補聴システムが情報保障として使われていることが多く感じます。

人工内耳が開発された国ということもあるのか人工内耳を使っている人や、補聴器をつけている高齢の方を日本よりも多く見かけることも理由かもしれません。

私が通っていた大学でも、2枚目の写真のマークがあるように講堂に補聴システムは備わっていますが、手話通訳を使う学生は見かけたことがないです。

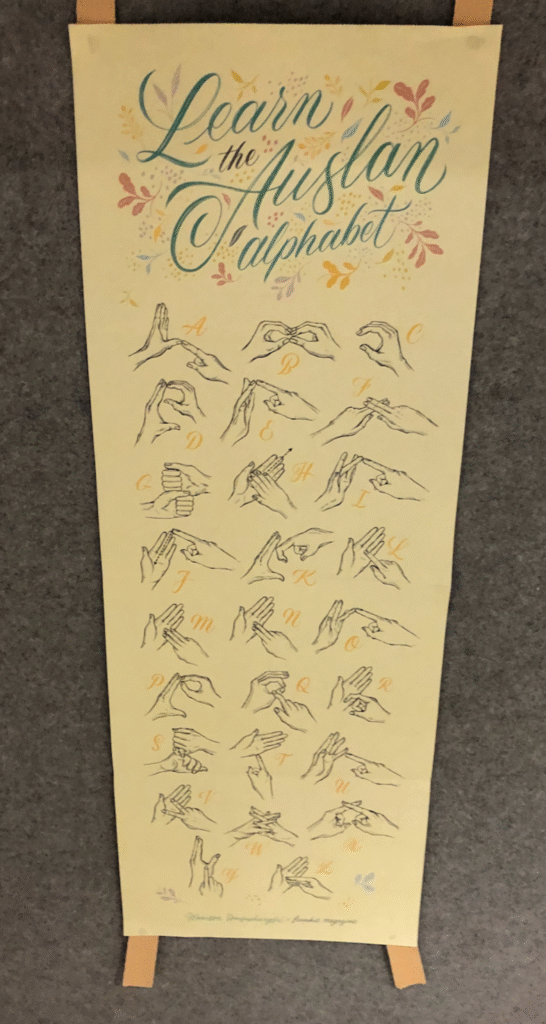

日本の大学では手話サークルが存在することが多いと思いますが、私が通っていた大学では学生団体やサークルで手話関連のものが一切ありませんでした。学内でなぜかオーストラリア手話の指文字のポスターを見かけたことだけが、学内での手話との出会いです。

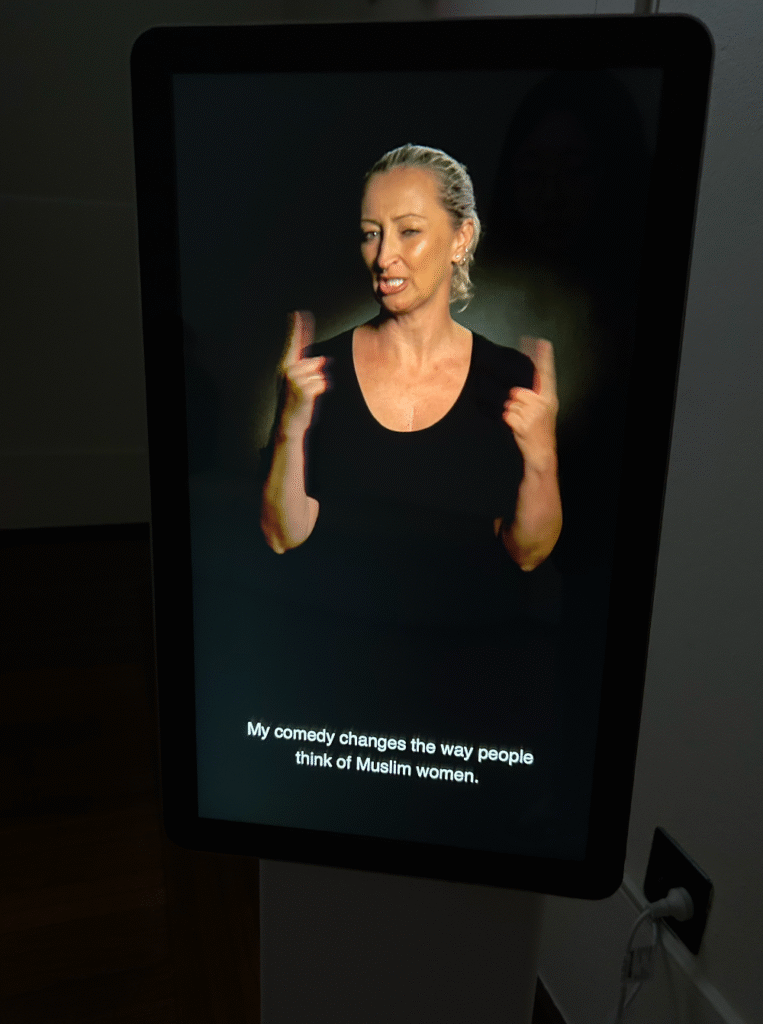

ですが、一度手話で表現されている展示を見かけて嬉しかったことがあります。

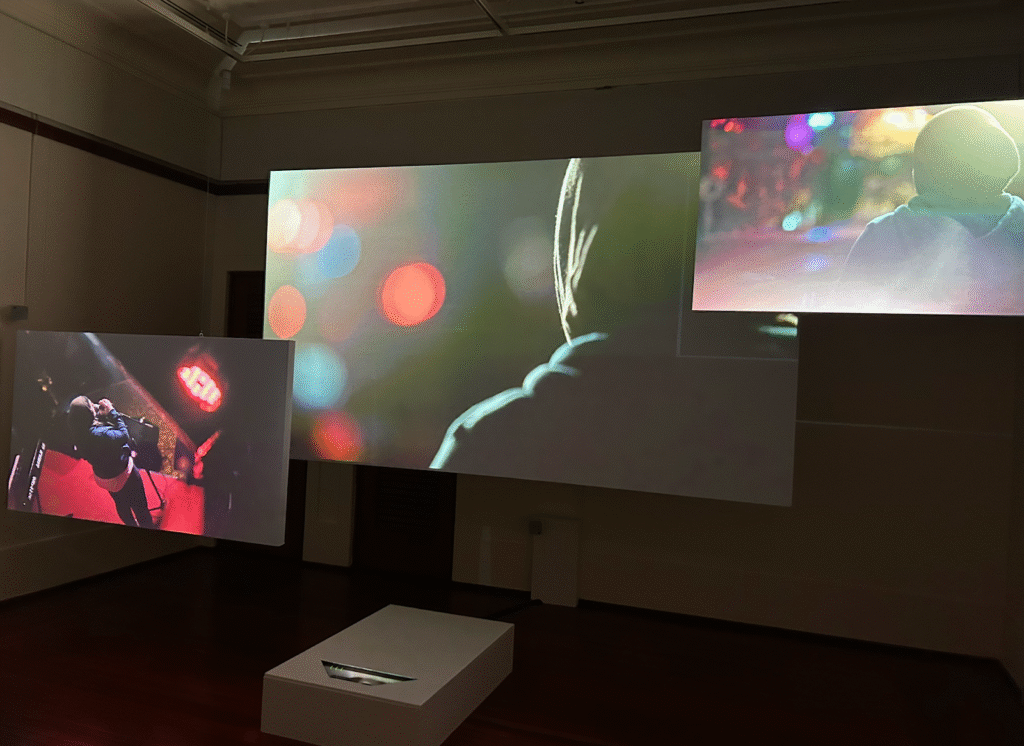

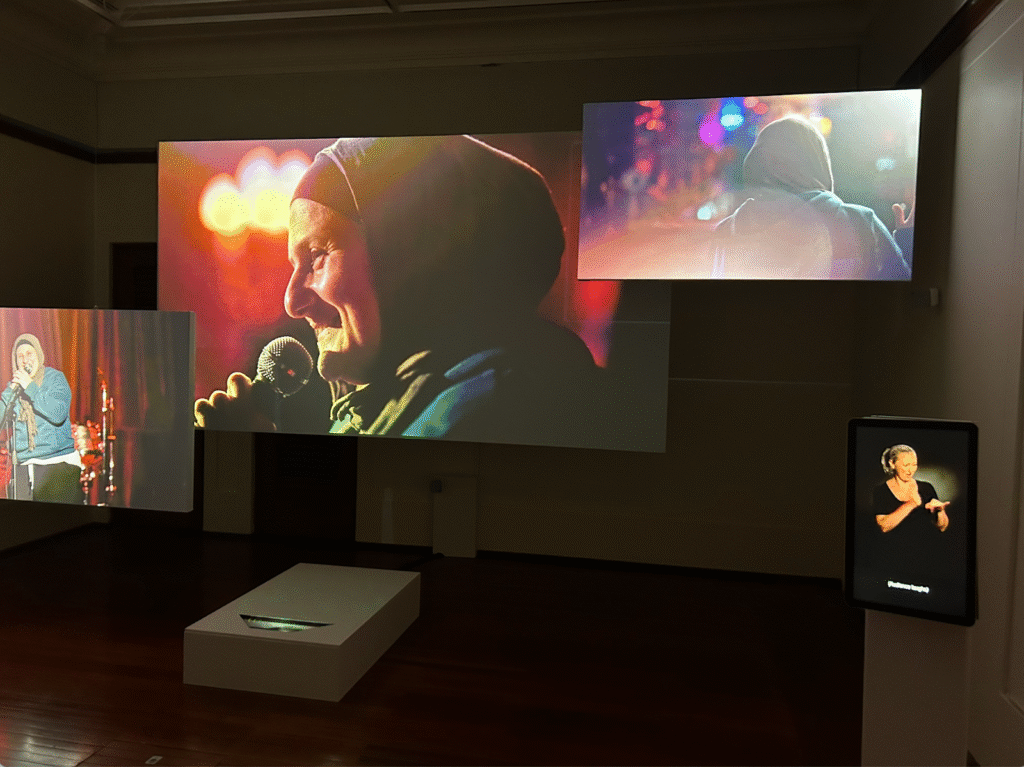

オーストラリアの首都・キャンベラにあるオーストラリア民主主義博物館では手話に翻訳された展示がありました。

このようにモニターに映像が表示され、音声も流れていました。

そのモニターの横に、手話表現と字幕が表示される別のモニターがありました。

字幕と手話の両方あれば、展示をもっと楽しめる人も増えると思うので、手話翻訳された展示が増えると良いなと思います。

オーストラリアの情報保障

今回は手話学習者の聴者の視点で、オーストラリアで見かけた情報保障を紹介しました。

オーストラリアでは特に公共交通機関があまり信頼できないこともあって、日本とは少し違う生活になることが、ろう・難聴者への情報保障にも影響があると思います。

国ごとの文化や社会的背景も踏まえ、現地のろう・難聴者が聴者と同じように情報が得られる形の仕組みが整うことを願います。