皆さん、こんにちは!

前回の記事「盲ろう者へのサポート」では、私の実体験も交えて、困りごとの状況や、やりたいことに制限があることをお伝えしました。あわせてご覧いただけると嬉しいです。

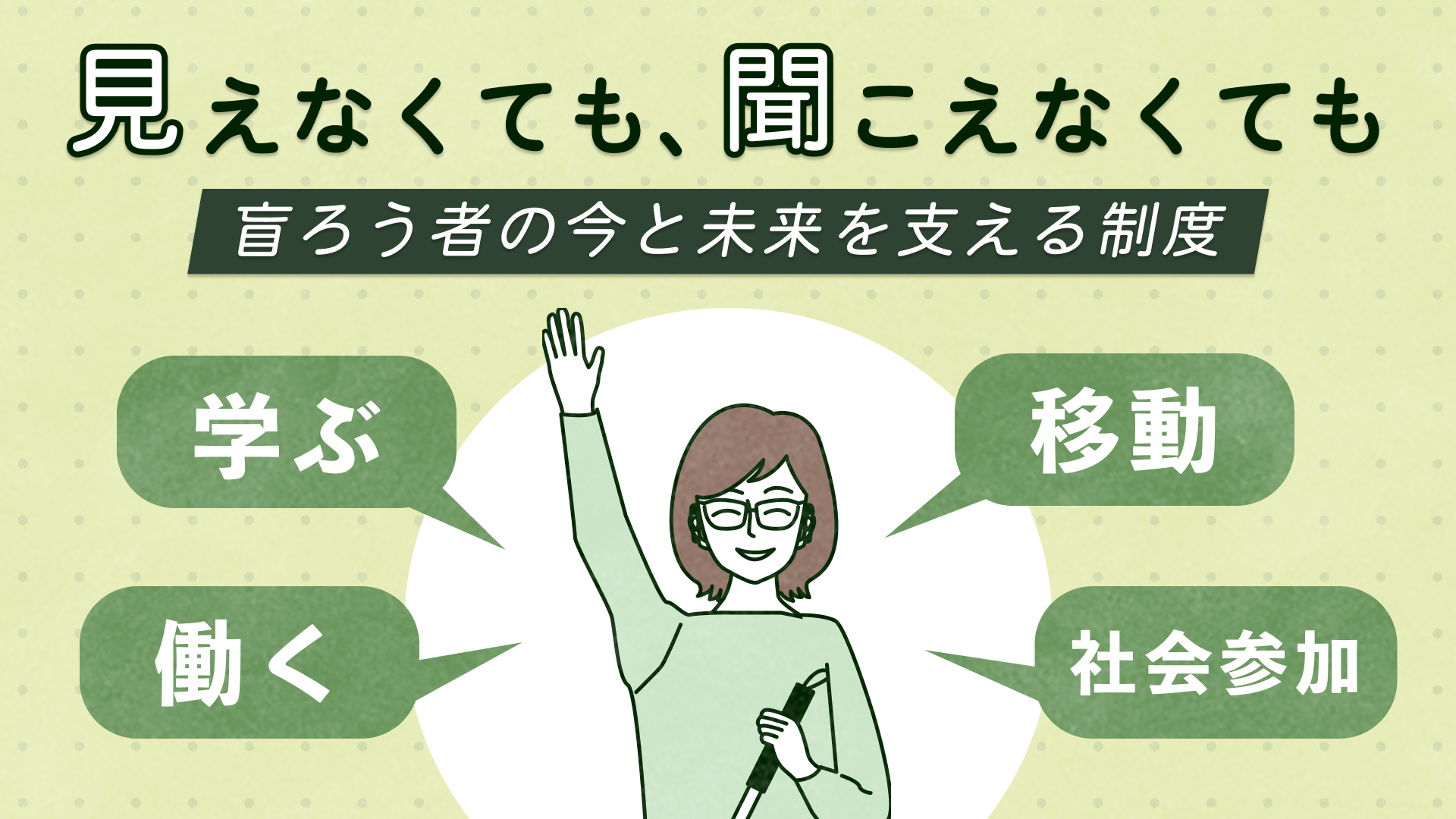

今回は、盲ろう者に関わる支援制度について紹介します。制度が私たちの生活にどのような影響を与えているのか、また、どのような課題があるのかを、皆さんに知ってもらいたいと思い、執筆しました。

通訳・介助員と同行援護の必要性

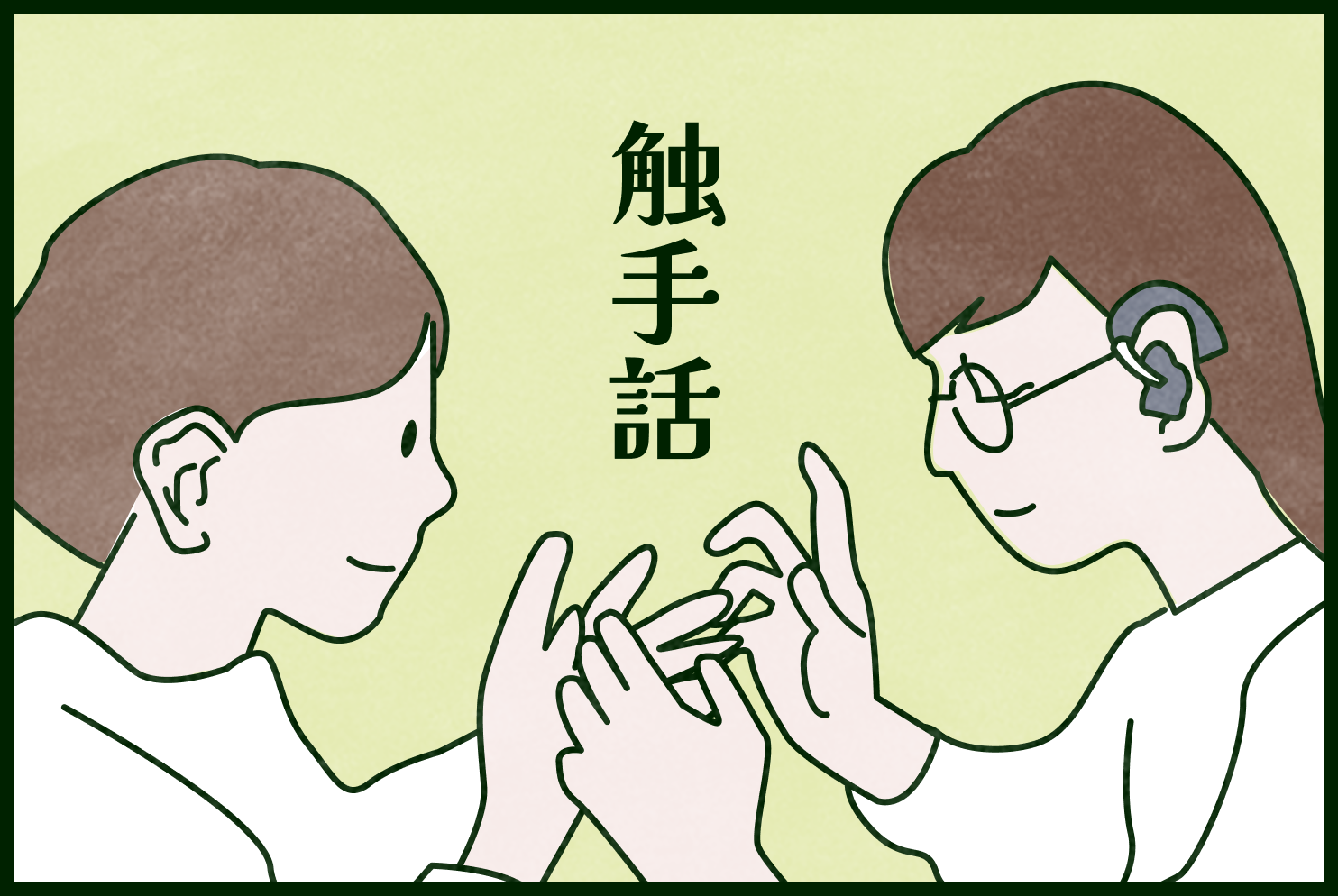

盲ろう者とは、視覚と聴覚の両方に障害がある人のことを指します。視覚や聴覚のいずれかに障害がある場合と比べて、情報の入手や移動、そして人とのコミュニケーションにおいて大きな困難があります。そのため、盲ろう者が外出したり、講演会や病院に出かけたりする際には、「盲ろう者向け通訳・介助員」や「同行援護」といった支援制度が欠かせません。これらの制度は、移動の補助にとどまらず、手話や指点字等による情報保障も担う重要な役割を果たしています。

制度の違い

盲ろう者向け通訳・介助員制度は、手話や指点字等による情報保障と移動支援の両方が可能で、盲ろう者の社会生活を様々に支えます。一方、同行援護制度は視覚障害者に対して同行援護従業者を派遣する制度で、主に移動支援を目的とし、外出時の安全確保や案内を担います。

盲ろう者に対しては盲ろう者向け通訳・介助員資格をもつ同行援護従業者を派遣する事業所があり、サービス内容は類似していますが、「介護の提供が可能」「居宅での利用は不可」などの違いがあります。

この2つの制度は、自治体や事業所によって運用が異なります。盲ろう者向け通訳・介助員制度を利用する場合、例えば東京都では、従業者の自家用車での移動が認められ、盲ろう者が従業者に直接依頼できる「チケット方式」が導入されています。

しかし、神奈川県では車での移動が認められておらず、コーディネーターを通して派遣が行われ、活動時間が8時間以内に制限されています。同行援護も事業所ごとで対応が異なります。

課題

制度の運用が自治体や事業所によって異なるために、地域格差が生じています。例えば、盲ろう者向け通訳・介助員制度を通学や通勤の際に利用できる地域とできない地域があります。学び、働くことは、社会とつながる大切な機会です。移動に困難を抱える盲ろう者が、安心して社会参加できるよう、全国の自治体で通学や通勤にも盲ろう者向け通訳・介助員制度が利用できることが望まれます。

また、支援者不足が課題です。通訳・介助員は高齢化が進み、退職する人が増えています。若い担い手を育てるためにも、副業を認めるなど、より幅広い人材が支援の現場で活躍できる環境づくりが求められています。制度利用者の中には先天性盲ろう児がいます。特別支援学校の先生などが盲ろう者向け通訳・介助員を担うことが出来れば、より良い支援になると考えられます。

以前に比べ、少しずつ盲ろう者の社会参加のフィールドが広がっています。マラソンやフライングディスクなどスポーツ大会への参加、大学や大学院への進学、海外渡航など、それに伴いより専門性の高い支援が必要であると、私自身の経験から強く思います。

まとめ

盲ろう者が安心して社会とつながり自立して生きるためには、福祉制度が不可欠です。同時に、日常生活の中に人々とのつながりがあることが大切です。友達、同僚、地域や街で出会う人々などに、盲ろう者と共に過ごすことを楽しいと感じてもらえる瞬間があるよう願います。盲ろう者に対する人々の理解をベースに、より充実した福祉制度が整備されるよう、当事者として今後も情報発信を続けます。