キコニワから未来を生きるろう・難聴に送る、

ろう者・難聴者版の職業図鑑。

あなたの目指す働き方のヒントに。

さまざまな職種のろう、難聴者にインタビューを行い

職業紹介の記事を連載します。

#ろう #難聴 #聴覚障害 #仕事 #職業 #就活 #新卒 #転職

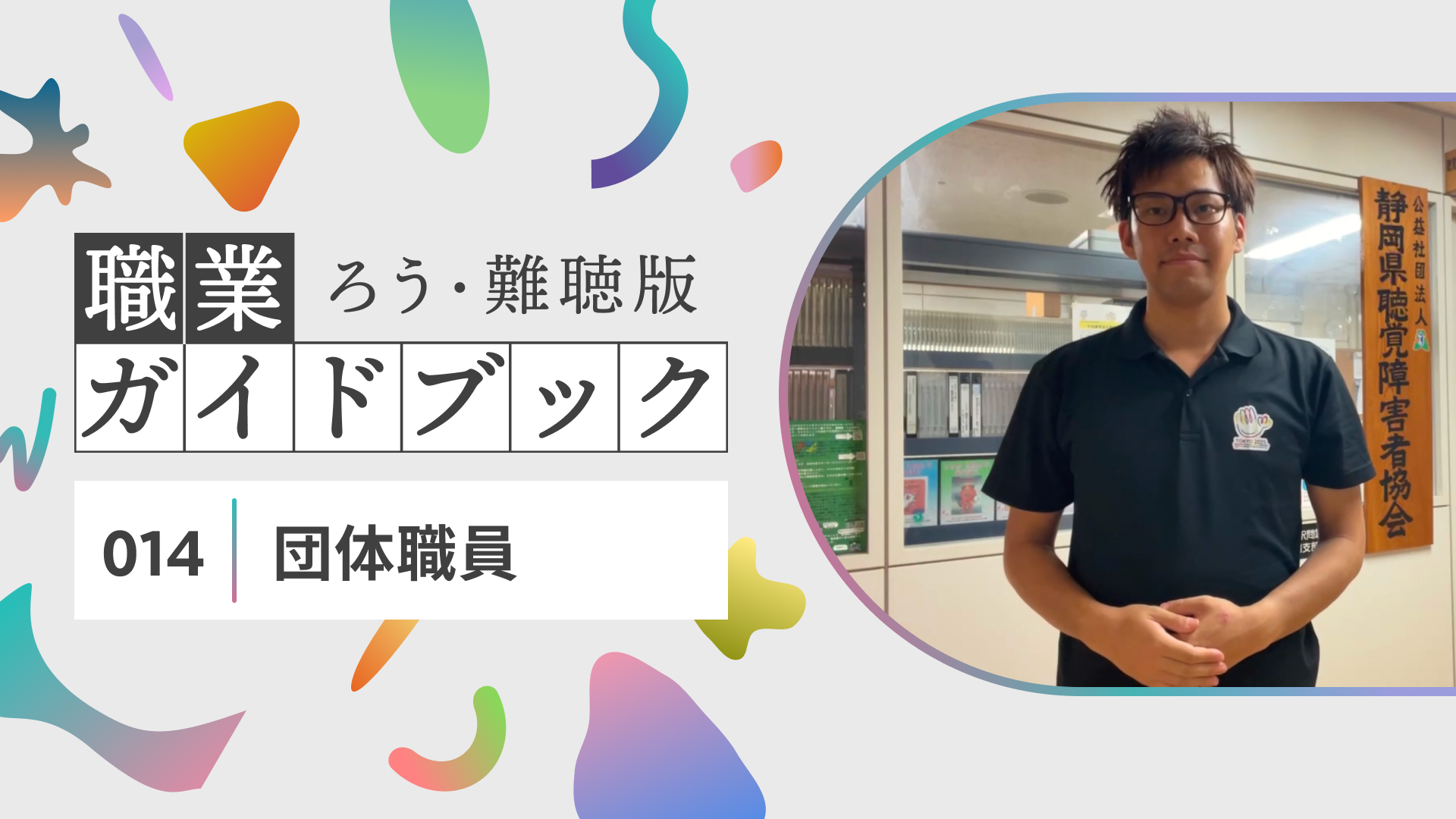

法人団体職員

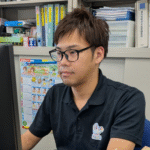

松本 拓也(まつもと・たくや)さん

‐ 静岡県出身

きこえについて

生まれつき耳が聞こえない(先天性・両感音性難聴、両耳100dB)

ろう学校は幼稚部から高校まで通う。高校卒業後、スズキに就職し、転職して現在に至る。

母がコーダ(耳が聞こえない、または聞こえにくい親から生まれた、聞こえる子どものこと)で母方の祖父母がろう者。

幼少期から家庭内でも手話で話すことも多かった。

現在は手話をメインに生活をしているが、仕事の都合上、手話と音声日本語の両方を活用して生活していた時期もある。

基本情報

公益社団法人静岡県聴覚障害者協会 正規職員

静岡県聴覚障害者協会は、すべてのろう者が安心して暮らせる社会の実現をめざし、事業の企画・実施・運営を行っている。

・事業実施のための資料作成、調査、事業企画サポート

・障害福祉サービス事業

・手話通訳者養成事業(受講生・講師の調整など)

・聴覚障害児・者生活支援事業(親子手話教室、相談員など)

・聴覚障害者文化学習活動等開催事業(行事運営など)

・会報「聴障しずおか」作成・編集・校閲・発行

・事務所内のIT等、システム管理

・担当理事との調整・打ち合わせ

このように、担当理事と連携しながら、政策提言に向けた検討も含め、幅広く聴覚障害者の暮らしを支える仕事に取り組む。

松本

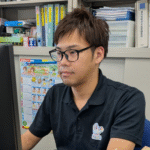

松本これだけでなく、副業としてクラウン(大道芸人)「きぼう」としても活動しています!

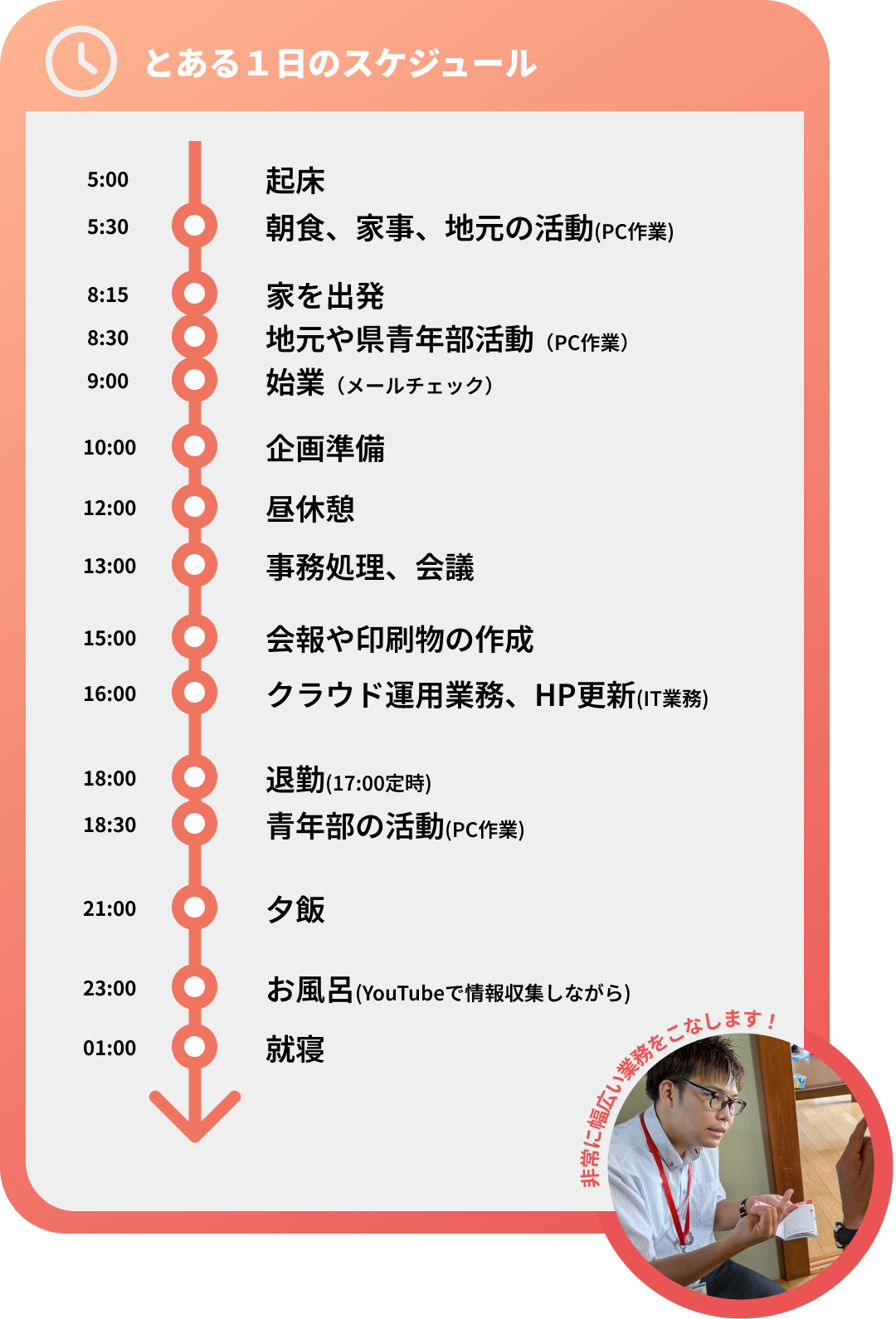

1日の流れ

団体(聴覚障害者協会)職員になるには

一般的なケース

地域によってはハローワーク(公共職業安定所)で求人募集が出ている場合もある。

または、全日本ろうあ連盟が発行する日本聴力障害新聞に職員の募集情報が載ることもあるが、

掲載がなくても直接問い合わせて確認し、タイミングが合えば、面接を経て内定をいただくこともある。

松本さんの場合

静岡県聴覚障害者協会(以下、静聴協)の理事を兼任していたとき、事務局員の急逝をきっかけにお声がけをいただく。

こんな人が向いている!

① 人が好き

基本的に人と関わる仕事のため、手話を使う人やろう者が主人公である。

相手の立場に立ち、その人のバックグラウンドを理解して考えることが大切。

前職のスズキの社是には「お客様の立場になって価値ある製品を作ろう」という言葉があった。

人が好きだからこそ、相手の立場に寄り添い、役立つ活動や必要なことを形にしていく人材が必要。

② やらまいか精神を持つ人

新しいことに果敢にチャレンジする精神が大事。

「やらまいか」は出身である静岡県浜松市を中心とした遠州地方の方言。

「やってやろうじゃないか」に近い意味を持つ。

③ よく見て情報を集めること

社会や私達を取り巻く環境はめまぐるしく変化しています。変化を恐れず常にチャレンジし続けることが大事。

そのためには、「知る」ことが必要不可欠。ITや法律など、幅広い分野に興味を持ち、学んで、自分の糧に取り入れていく探究心が必要。もっと知ることができれば、身の回りの生活をより便利にできる。

きこえる人は何もしなくても耳に自然に情報が入ってくるが、ろう者は自然に入ってこないため、自分から積極的に動く必要がある。

④ 社会を変えたいという気持ち

社会を少しでもよりよくしたい。そんな気持ちは大切ですが、待って誰かがやってくれるだろうという気持ちはNG。

きこえない自分から進んでやらないと社会は変わらないというそんな気持ちが仕事に対するエネルギーにつながる。

求められるスキル、必要な知識

① コミュニケーション力

仕事を進めていくうえで、言葉を使ったコミュニケーションは欠かせない。

しかしそれだけでなく、表情・仕草・視線などの「非言語コミュニケーション」も同じくらい重要。

② 構成を組む力

何かを達成したいとき、目指すべきゴールを明確にし、そこに至るまでの道筋を考える力が必要。

「どこに向かうのか」「どこまでできればゴールなのか」「そのために何が必要なのか」そうしたことを論理的に整理して考える力が求められる。

③ 技術を見て盗む力

誰かのやっていることを観察し、吸収し、自分なりに応用していく力も大切。

最初は真似から始まり、経験を重ねる中で自分のやり方やスタイルを築いていく。

これは、どんな仕事にも共通する「学ぶ姿勢」である。

④ なんでも興味を持つこと

どんなことにも関心を持つ姿勢は、新しい発見や成長につながる。

「なぜこうなっているのか」「どうすればよくなるのか」といった小さな疑問を持てる人は、

自然と知識や視野を広げていける。 好奇心こそが、自分を伸ばす原動力となる。

松本

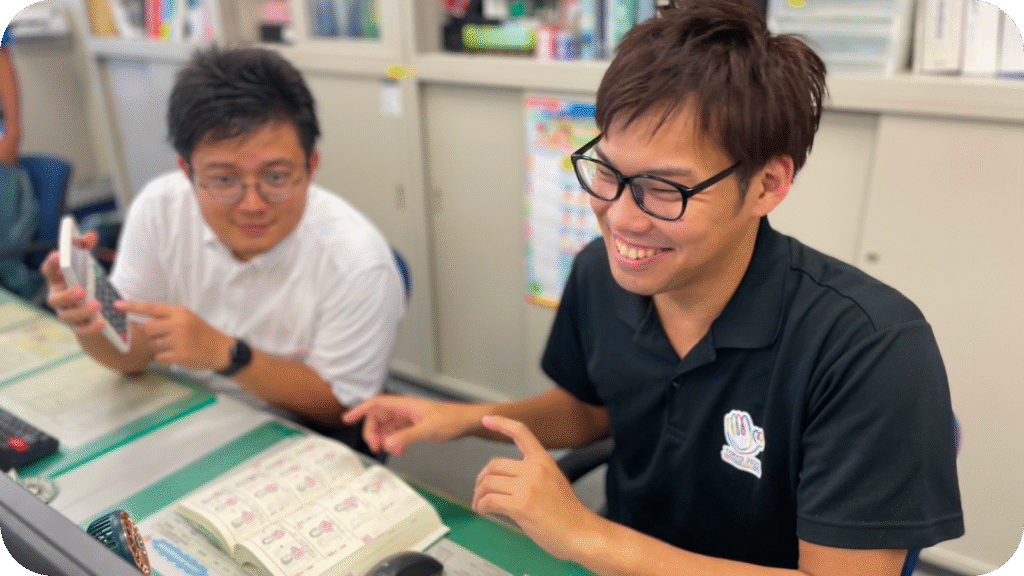

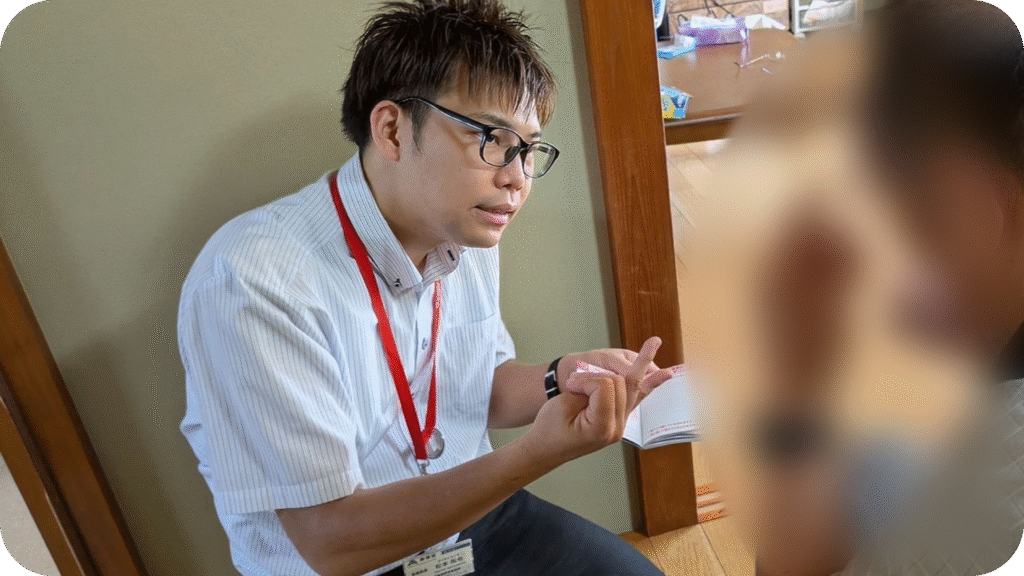

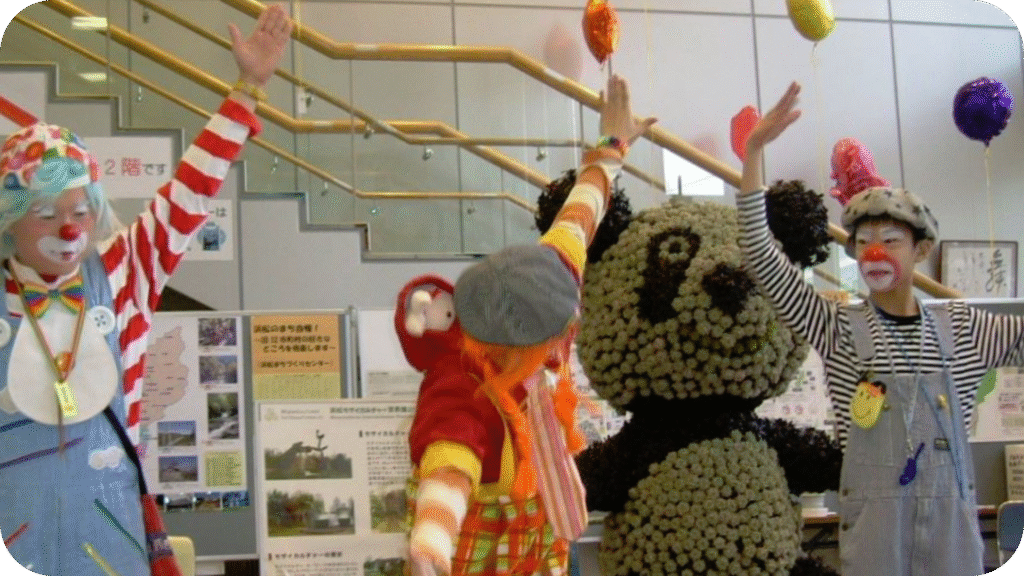

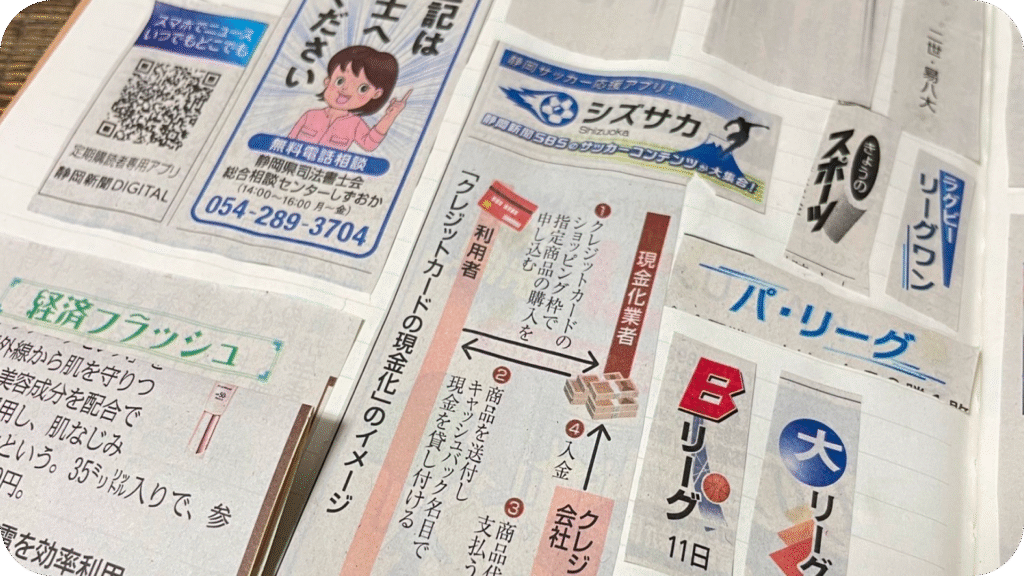

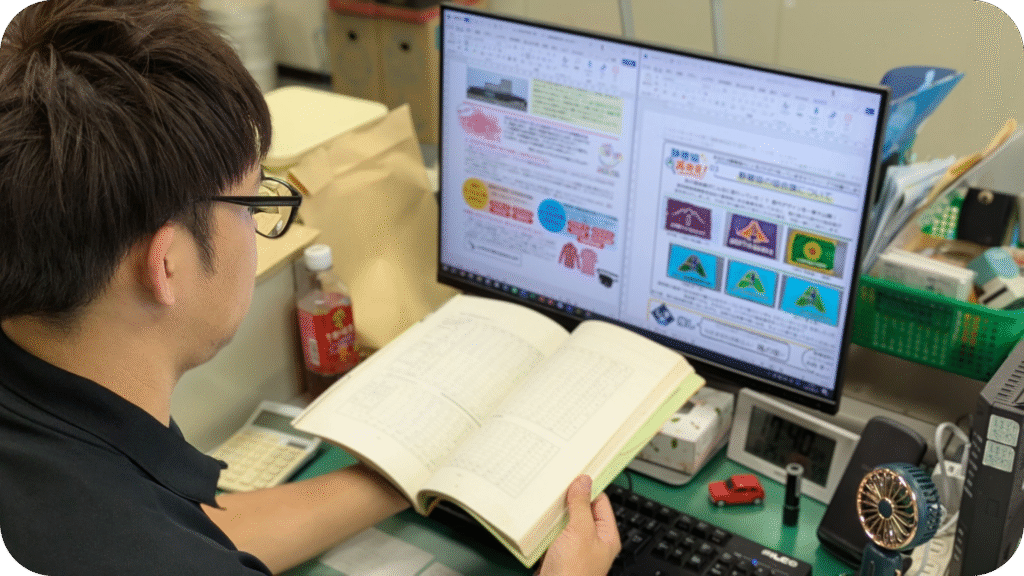

松本こちらの写真は、当事者が安心して暮らせるようにするために市町村にある福祉制度を紹介したり、関係機関につなげたり、困りごとを聞いてサポートする業務をしているところです。

スキルアップのためにしていること

・映画鑑賞

感性や表現力を高める。ストーリーや映像から、人の心を動かす力を学ぶことができる。

・YouTubeを見る

多くの情報を手軽に得られるだけでなく、話し方がうまい人のトークの構成やテンポを分析することで、 伝え方のスキル向上につながっている。

・イベントに参加する

参加者としてイベントに足を運び、運営スタッフの動きや会場の導線、空間づくりなどを観察する。

実際に体験することでしか得られない気づきがあり、それが次の行動のヒントになる。

・メモをとる

気づいたこと、思いついたことをすぐに書き留める習慣がある。

その場では小さなことでも、あとで振り返ったときに役立つことが多い。

中学・高校時代の夏休みには、気になった新聞記事を切り抜き、そこに自分の感想を書き込む「スクラップノート」をよく作っていた。こうした記録は、「興味を持つ」という力を育てる第一歩でもあると感じている。

教えて!センパイの経験談

この仕事を始めたきっかけ

30歳を目前に考えた将来

――現在の仕事を始めたきっかけを教えてください。

松本

松本30歳を前に、約10年勤めた前職のスズキでの経験を振り返りながら、

「もっと視野を広げるような仕事に挑戦してみたい」と考えるようになっていました。とはいえ、なかなか一歩を踏み出せずにいたんです。

そんなとき、静聴協の理事を兼任していたご縁もあり、当時の事務局員の急逝をきっかけに、法人団体の常勤職である事務局長からお声がけをいただきました。

「もっとやりがいのある仕事がしたい」と強く感じ、思い切って応募。

採用試験(面接)を経て採用され、現在に至ります。

大叔父の死

――静聴協で働こうと思った理由はなんでしょうか。

松本

松本静聴協で働く決意の背景には、親戚の悲しい出来事も関係しているかもしれません。

私の祖父はろう者で、9人兄弟のうち4人がろう者と祖父からきいています。その中でも祖父が特に可愛がっていたのが、祖父の弟にあたる私の大叔父(彼もろう者)です。

ある日、大叔父はろうの友人と一緒に川釣りに出かけました。ところが不意に川に落ちてしまい、溺れてしまったのです。

友人は必死に助けを求めましたが、山奥にある田舎であることと当時は手話や聴覚障害者への理解が乏しく、門前払い。周囲の人に取り合ってもらえなかったそうです。

その結果、大叔父は助けられることなく、命を落としてしまいました。

同じ過ちを繰り返さないように

――そんな悲しい出来事があったんですね。

松本

松本この出来事のあと、祖父は弟を助けられなかった友人を深く恨んでいたようでした。

そして私が小さい時、その友人は何度も頭を下げて謝っていました。でも私は、大叔父とは会ったこともないし、何も言うことができませんでした。

もし当時、田舎でもすぐに助けを求められる環境があったら――

田舎や都市関係なく、ろう者に対する差別や無理解がなかったら――

大叔父は今も生きていたかもしれない、そう思うことがあります。

だからこそ、同じような悲しいことが繰り返されないように。

きこえない人、きこえにくい人が少しでも生きやすい社会をつくりたい。

その想いから、聴覚障害者協会で働くことを決意しました。

楽しい瞬間

仕事の喜びと役割

――仕事で嬉しいと思う瞬間はありますか。

松本

松本自分の仕事が社会に良い変化を与えていたり、誰かに喜んでもらえたときが、仕事をしていて一番楽しい瞬間ですね。

「相談して良かった。」と感謝されたり、誰かにとってのロールモデル(規範)になれていると実感したときも嬉しいです。

というのも、最近、きこえない子どもを持つ親と関わる機会が増えており、多くの親が子どもの将来に不安を感じていることが分かりました。

その不安を少しでも軽くするには、大人のろう者が社会で活躍している姿を見せることが大切だと感じています。

手話によって繋がる社会

――どうしてそのように感じているのでしょうか。

松本

松本聞こえる子どもは、身近にたくさんのモデルとなる大人がいますが、きこえない子どもにはその機会がほとんどありません。

だからこそ、ろう者の大人がもっと社会の中で存在を示していく必要があると思い、その一環として、ろう者が働いている地元企業と連携し、子どもたちと交流できる場をつくるようにしています。

たとえば、国立印刷局の工場にろう者が働いており、昨年、新札移行に合わせて工場見学を行い、ろう者の社員と子どもたちが手話で交流する機会をつくりました。

そのとき、上司や人事の方が「普段はおとなしいと思っていた社員が、手話ではとても生き生きとしていた」と驚いていました。

きこえない子どものための企画でしたが、ろう者の社員や企業にとっても良い影響がありました。

自分だからできる社会貢献

――とても素敵な取り組みですね!

松本

松本ありがとうございます。

こうした機会は、企業側には手話やろう者への理解を深めてもらえ、社員自身も子どもたちとの交流を喜び、子どもたちも将来の自分を想像しやすくなりますよね。

そんなふうに、自分の仕事が社会に良い変化を与えていたり、誰かに喜んでもらえると、もっと頑張ろうという気持ちになります。

悩んだこと、悩んでいること

いつも昼食が怖かった

――仕事をしていくうえでの悩みはありますか。

松本

松本音に対する文化の違いを強く感じることがあります。

これは前職のスズキ時代から感じていることですが、昼食の時間がいつも少し怖かったんです。

というのも、自分のデスクで昼食をとる時があったのですが、その中に聴覚過敏の方がいて、咀嚼音や弁当箱を置く音が不快だと注意されたことがありました。

上司も同じように感じていたらしく、それ以来、ご飯を食べるときだけでなく、引き出しの開け閉めやちょっとした動作にも「音を立てないようにしなければ」と気を遣うようになりました。

自宅はコーダの母がいて、祖父母もろう者で、音には気を遣わなくても良い世界の中で一緒に過ごしていました。音に対する文化の違いを入社してすぐに知り、慣れるまでには時間がかかりました。

今の職場でも、ろう者の文化と聴者の文化の違いを感じることがありますが、どちらにとっても心地よく働けるよう、日々意識して行動しています。

きこえる人との協働の仕方

環境に応じた関わり方

――きこえる人と働くときはどういった工夫をされていますか?

松本

松本前職のスズキでは、「耳がきこえないこと」や「自分にできること・できないこと」を自分から隠さず、恥ずかしがらずにはっきり伝えるようにしていました。

聞こえる人とろう者では考え方にズレが生じることもあるため、コミュニケーションを重ねながら、試行錯誤を繰り返しました。

現在の職場は聴覚障害者の当事者団体なので、基本的に理解があり、手話でのコミュニケーションが可能です。

手話で仕事ができる快適さはありますが、時には手話ができない聴者と関わることもあります。

そのような場面では、重要な話には手話通訳を利用し、雑談などはクラウン(大道芸人)として培った身振り手振りなどのノンバーバルコミュニケーション(非言語コミュニケーション)を活かし、「手話ができなくても通じる」という体験をしてもらえるよう工夫しています。

学生時代の印象的な出来事

「好き」がたくさん。

――13歳の頃はどんな性格でしたか?

松本

松本何にでも夢中になれる、好奇心旺盛な性格でした。

「好き」がたくさんあって、いろんなものに興味を持っては、とにかくやってみる。

そして、一度始めたことは「最後までやり切らなきゃ」と思うタイプでした。

商売の感覚は小学生からでもできる!

――記憶に残っている出来事はありますか。

松本

松本学生時代は、とにかく仕事をしていた記憶があります。

クラウン(大道芸人)としてのキャリアを積んでいたので、一般の同年代より早く「働く」経験をしていたと思います。

謝礼をいただいては道具を購入し、腕を磨く。その繰り返しでした。

大道芸の道具は意外と高価なので、謝礼は遊びには使わず、すべて自己投資に充てていました。小学6年生の頃からずっと続けてきたことです。

道具の購入も、普通に買うよりも安く手に入れられる方法を探して、Yahoo!オークションなどを活用し、両親に相談しながらやりくりしていました。

当時は無意識でしたが、今思えば小学生の頃から経済感覚や商売の感覚が育まれていたのかもしれません。

学生時代にしておくべきこと

興味のあることを追求すべし!

――松本さんが思う、学生時代にしておくべきことは何でしょうか。

松本

松本いろんな場所に足を運び、実際に現場を見て、知ること。

気になった人に勇気を出して声をかけてみること。

「なんだろう?」と思ったらすぐに調べて、自分の知識として蓄えること。

新聞やニュースを見て、自分の生活とどうつながっているかを考え、興味を持った記事をスクラップしておくことをおすすめします。

塵(ちり)も積もれば山となる

――スクラップ!それは何故でしょうか。

松本

松本新聞には、天気から雑学まで幅広いジャンルの“ネタ”が詰まっています。

気になる記事をスクラップしておくことで、いつか自分の活動に活かせる日が来るかもしれません。

また、当時の記事と向き合うことで、その時の自分の考え方を振り返ることができ、過去の自分との対話にもつながります。

自分の「糧」を見直すきっかけにもなりますよ。

さいごに…

座右の銘

日ごろから心に留めている言葉を聞くことで

その人となりや、その人の歩んできた道が

垣間見えると思い、聞いてみました!

「だれか見たのかよ!あの煙の向こう側を、だれか見たのかよ。

映画 『えんとつ町のプペル』

だれも見てないだろ。 だったらまだ、わからないじゃないか!!」

――最後に座右の銘を聞かせてください!

松本

松本映画『えんとつ町のプペル』のセリフ「だれか見たのかよ!あの煙の向こう側を、だれか見たのかよ。だれも見てないだろ。だったらまだ、わからないじゃないか!!」です。

――その言葉にはどんな意味が込められているのでしょうか?

松本

松本コロナ禍で人に会えない時期があり、精神的にも落ち込んでいました。

クラウン(大道芸人)の仕事はすべてなくなり、在宅勤務で人とも会えず、孤独感と将来への不安が大きくのしかかっていました。

でも、不安だからといって何もしないのではなく、一歩踏み出すことが大切だと気づかされました。

そんなときに観たのが、映画『えんとつ町のプペル』です。

詳しくはネタバレになるので控えますが、「井の中の蛙大海を知らず」に通じるようなメッセージが込められています。

やりたいことがあっても、「どうせ無理だろう」「怖い」と踏み出せずに終わってしまうのは本当にもったいない。

少しでもできることを見つけて、一歩を踏み出す勇気を持つべきだと思うんです。

だからこそ、映画の中のそのセリフが、心に深く残っています。

団体職員を目指しているあなたへ

公益社団法人静岡県聴覚障害者協会で仕事をしています。クラウン(大道芸人)もやっています。

僕の仕事は「すべてのろう者が安心して暮らせる社会」をつくる仕事をしています。

市民に聴覚障害や手話を広め、仲間を作り、みんなで一緒に勉強し、行政に要望をしていく。また、手話通訳者を教えて育てる仕事もしたり、行事を企画・運営しています。

ひとりだけだと社会を変えることができません。まずはいろんなことに興味を持って、情報を集めてやってみて、仲間を作って、みんなで動くことが大事。

応援しています!一緒に頑張ろう!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3d56913d.8b604fb3.3d56913e.086948e9/?me_id=1213310&item_id=21006612&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F9802%2F9784772419802_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3d56913d.8b604fb3.3d56913e.086948e9/?me_id=1213310&item_id=18190998&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0169%2F9784344030169_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3d56913d.8b604fb3.3d56913e.086948e9/?me_id=1213310&item_id=13446103&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0084%2F9784863720084.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)