皆さん、こんにちは!

前回の記事「盲ろう者の生活と便利なツールについて -より豊かな社会参加のために-」日常生活を送る上で役立つツールについて紹介しています。あわせてご覧ください。

現在の社会では、「盲ろう者(視覚と聴覚の両方に障害がある人)」という存在を知らない人がまだ多くいます。「盲ろう者」という言葉を聞いたことがあっても、どのような配慮が必要なのかを理解している人は多くありません。この記事では、盲ろう者として生活する私の実体験を通じて、日常生活で直面する困難や、社会に求められる合理的配慮についてお伝えします。

空港での配慮

20歳のとき、私は初めて一人で鹿児島へ旅行に行きました。出発当日、羽田空港のカウンターでエアライン職員に、出発ロビーから搭乗口まで、そして到着空港でのロビーまでの誘導介助をお願いしました。事前に自分の障害や必要な配慮をメモにまとめて持参し、それを提示しました。しかし、職員は声で話しかけてきました。私は耳が聞こえないことを身振りで伝えましたが、なかなか通じませんでした。筆談の文字は細いボールペンで書かれており、全く読むことができませんでした。「見えません」と伝えると、職員は太いペンで書き直してくれ、ようやく意思疎通ができました。もしかしたら、盲ろう者と接したのが初めてだったのかもしれません。コミュニケーションはお互いの努力で成立します。はじめはスムーズにコミュニケーションが出来ませんでしたが、一生懸命に伝えようとする職員の姿勢は嬉しかったです。

デジタル技術の発展は目覚ましく、最近ではスマートフォンの「こえとら」「UDトーク」「拡大メモ」などの筆談アプリを使い、周囲の人とコミュニケーションを取ることができます。デジタルデバイスは私たちにとって大切なツールになっています。

まちを歩くときの配慮

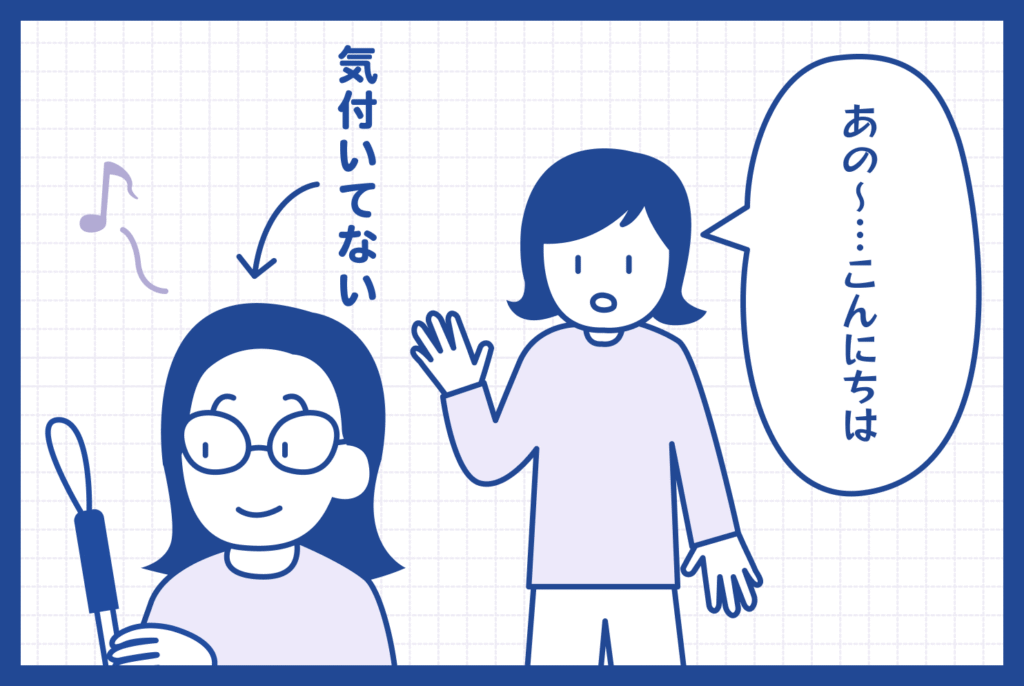

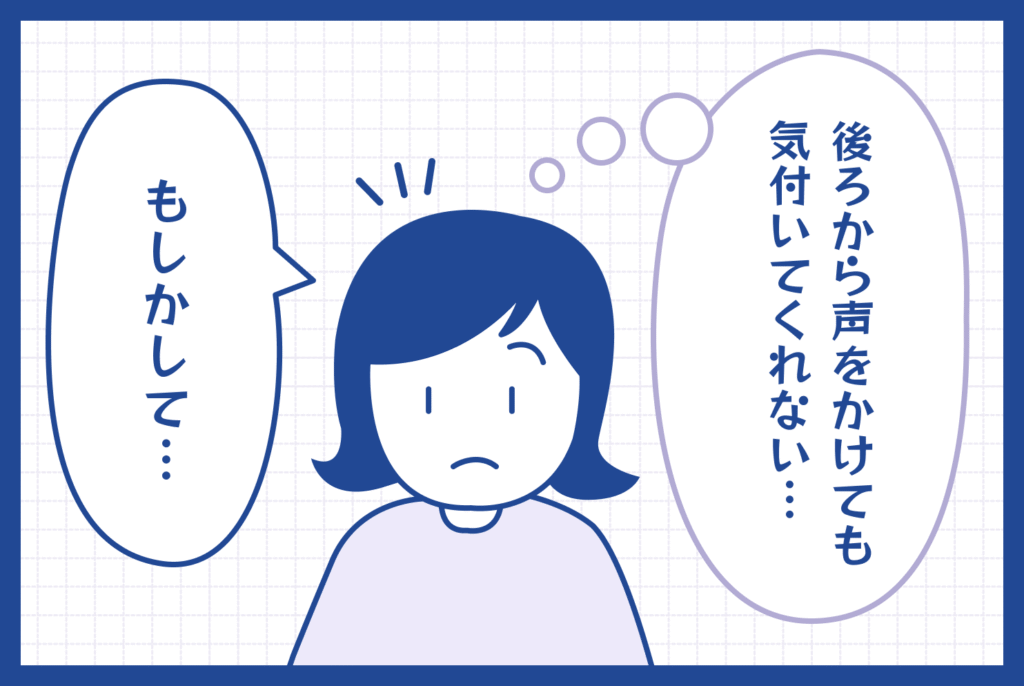

最近、一人で出かけることが増えました。外出先で見知らぬ人に肩を叩かれ、いきなり声で話しかけられることがあります。私は耳が聞こえないため、声では対応できません。そこで、筆談で「聞こえません」と伝え、スマートフォンを使って大きな文字でやり取りしています。

突然肩を叩かれると驚いてしまうこともあるので、できれば私の前に立って、静かにゆっくり存在を示していただけると助かります。そして、どのようなコミュニケーションが必要か音声、筆談など、その人に合った方法で伝えていただけると、とてもありがたいです。盲ろう者の中には、全く目が見えず、スマートフォンや筆談が使えない方もいます。その場合は、本人が持っている点字板や道具を使って伝える必要があります。一方、弱視ろう者(弱視+聴覚障害)の場合は、目が少し見えるため、筆談アプリなどを使ってコミュニケーションが可能です。

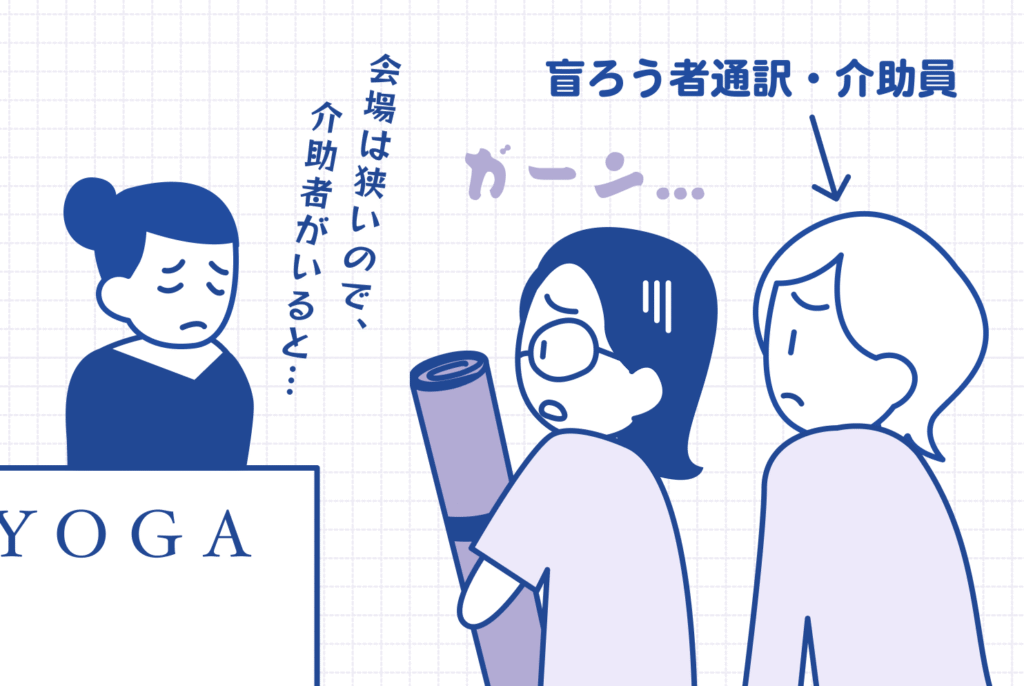

ヨガレッスンでの配慮

2025年5月28日、私は盲ろう者通訳・介助員と一緒にヨガの体験レッスンに行きました。体調管理や筋力アップのため、ヨガに興味をもったからです。場所は、通いやすい横浜駅近くのスタジオを選びました。インターネットで体験を予約し、当日現地で盲ろう者であること、通訳・介助員の同行が必要であることを伝えました。しかし、スタジオは狭く、受講者も多いため、「介助者がいると他の参加者の安全に影響するかもしれない」と言われ、体験レッスンへの参加を断られました。とても残念でしたが、現場ごとの事情により配慮を実現することの難しさも理解しました。この経験を通じて、改めて「理解されにくさ」と向き合うことになり、今後はもっと多くの人に盲ろう者の存在を知ってもらい、一緒に活動できる方法を考えて欲しいと思うようになりました。

まとめ

現在、日本では「障害者差別解消法」や「バリアフリー法」によって、障害のある人への合理的配慮が求められています。しかし、法制度だけでは現場のすべての課題を解決できません。本当に必要なのは、一人ひとりが「伝えようとする心」「理解しようとする姿勢」を持つことです。私も、必要な配慮内容を大きな文字で印刷して持ち歩くなど、自分の状況を相手に伝えやすくする工夫をしています。もし街で盲ろう者を見かけたら、まずはゆっくり近づいて、声をかける代わりにスマートフォンや筆談用紙を使って、丁寧にやりとりしていただけると助かります。