皆さん、こんにちは!

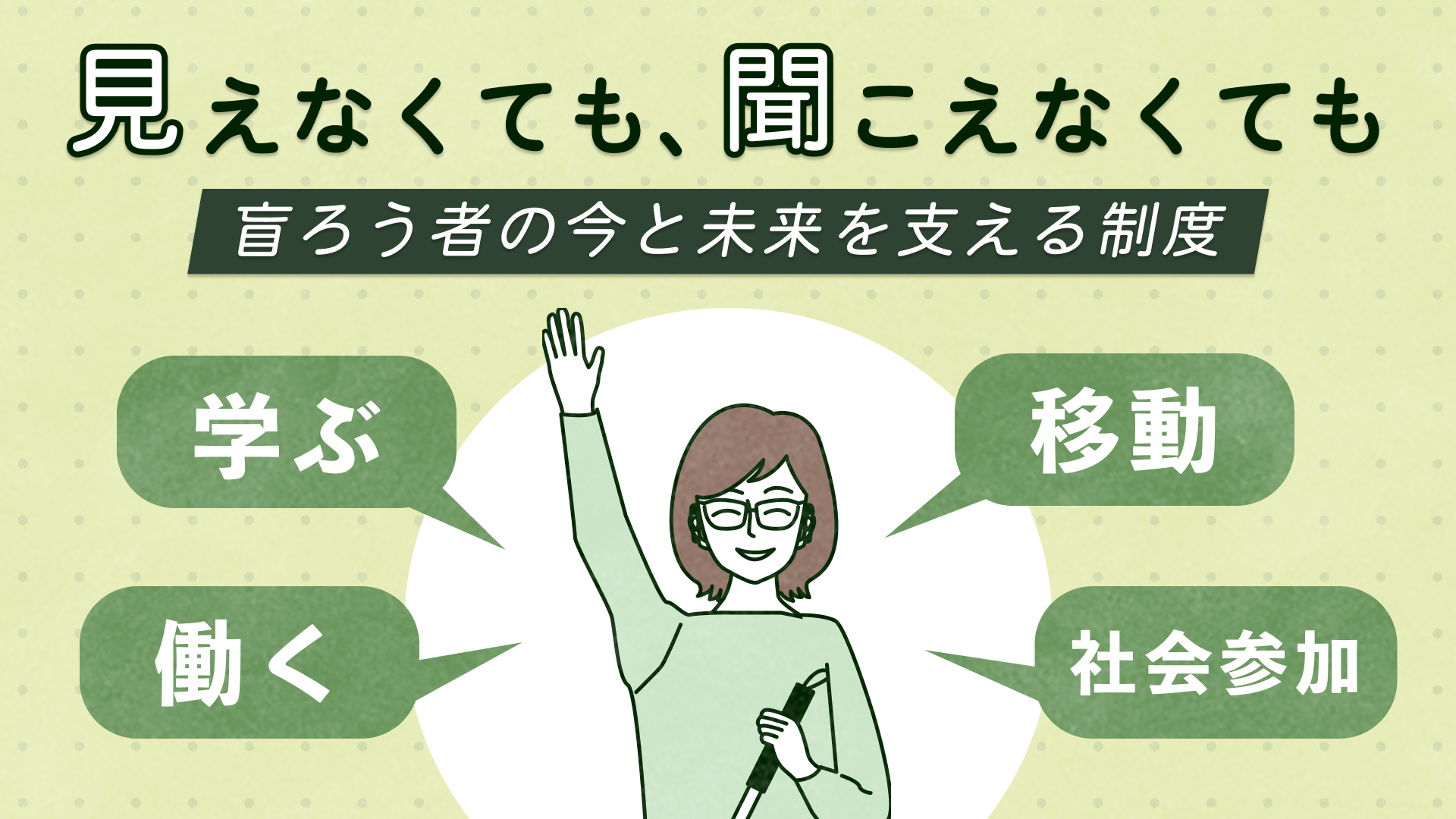

前回は盲ろう者に関わる支援制度を紹介しました。ぜひ、あわせてご覧いただけると嬉しいです!

今回は「盲ろうの教育」をテーマに、私の経験や海外で感じたことも交えながら、日本の教育にどのような課題があるのか、どのような支援が必要なのかを考えていきたいと思います。

日本の盲ろう児教育の課題

アメリカやヨーロッパでは、盲ろうの子どもに対して専門的な支援のもとで学びを保障する仕組みが存在します。一方、日本には「盲ろう教育」という明確な制度はまだ存在しません。先天性盲ろうの子どもが生まれた場合、保護者は「ろう学校」「盲学校」「養護学校」のいずれかを選ばざるを得ません。

しかし、これらの学校は本来「盲ろう児」を対象として設計されているわけではなく、十分な支援が得られない場合も少なくありません。結果として、コミュニケーション手段を得ることが難しかったり、授業内容を理解することが難しかったり、同年代の友人と自然に交流できない状況が生じています。

私自身の教育経験

私は先天性の盲ろう者として生まれました。

両親はどの学校に進学すべきか大変悩みましたが、コミュニケーションの中心が手話であったため、ろう学校を選びました。そこで私は先生方や同級生と共に学び、特に中学・高校時代は国語、数学、理科、社会、英語の主要科目で、先生による一対一の指導を受けながら学習を続けました。内容は他の生徒と同じであり、決して容易ではありませんでしたが、個別支援があったからこそ学び続けることができました。

この経験から「適切な教育環境と支援があれば、盲ろう児も他の子どもと同じように学び、成長できる」という確信を持つようになりました。

ノルウェーで見た盲ろう教育の実践

2025年8月、私はノルウェー・オスロにある盲ろう学校を訪問しました。建物は木目を活かした温かみのあるデザインで、大きな窓から自然光が差し込む開放的な雰囲気が印象的でした。校内には以下のような多様な施設が整備されていました。

- プールボールルーム:やわらかいボールに囲まれ、安心感を得られる空間

- ヨガルーム:落ち着いた照明の中で呼吸を整え、心身をリラックスできる部屋

- センサリールーム:音や光を調整し、感覚の過敏さを和らげるための環境

- 遊具スペース:触覚や身体全体を使って探索・体験できる安全な場

この学校では「学ぶこと」だけではなく、安心して過ごすことや自分らしく表現することも教育の一部として大切にされていました。日本の教育と大きく異なる点は、「学び」と「生活」を切り離さず、一人ひとりのペースに合わせて統合していることです。

まとめ ― 日本に必要なこと

教育は社会参加のための基盤です。アメリカやヨーロッパのように、日本においても盲ろう教育の仕組みを制度として確立していく必要があります。盲ろうの子どもたちが高校を卒業し、社会の一員として自立するためには、学習と生活の両面から支える教育が欠かせません。