皆さん、こんにちは!編集長のAkkoです。

5月の金曜日は今日で5回目ですね!なので、デフニュースも5回発信しました

皆さんがこれまでのニュースを読んで新たな発見や情報で、カフェに行くきっかけになったり盲ろう者とお話してみたり何かのアクションにつなげていけたら嬉しいなぁと思っています!

さて、今週もデフニュースを紹介をします。

コクヨKハートYouTubeチャンネル創設のきっかけとは?

コクヨ株式会社の特例子会社として設立されたコクヨKハート株式会社の取り組みについて紹介されており、手話を取り上げたYouTubeを立ち上げ、社内社外に発信しています。

創設したきっかけはコロナ禍により、手話教室が中止になってしまい、手話は言葉なので使わないと忘れてしまうから何かできないかと考え、動画なら各自で学ぶことができると社内向けの動画を作成、発信していました。その後に「YouTubeに投稿してみてはどうか」という声があり、それなら色んな方に見ていただければ、学べられるということで今も取り組んでいます。また、聴覚障害者でも働きやすいように様々な工夫に取り組んでおり、大変参考になる記事です。

投稿された動画を拝見しましたが、手話単語だけではなく、冒頭の挨拶のところやお話をしているところがユニークな面もあって、見ている側も楽しめますね!指文字の表現も学習中の方に分かりやすいように工夫されており、素晴らしいなと思いました。また、過去に地域での手話教室も行ったそうですが、そのきっかけはこの地域に住む方から挨拶したのに無視されたという声があり、聴覚障害者に対する理解と手話を広げるという目的から始まったそうです。聴覚障害者は外見だけでは分かりにくいので、このように理解を広めるという取り組みは職場の働きやすさにもつながっていきますね。

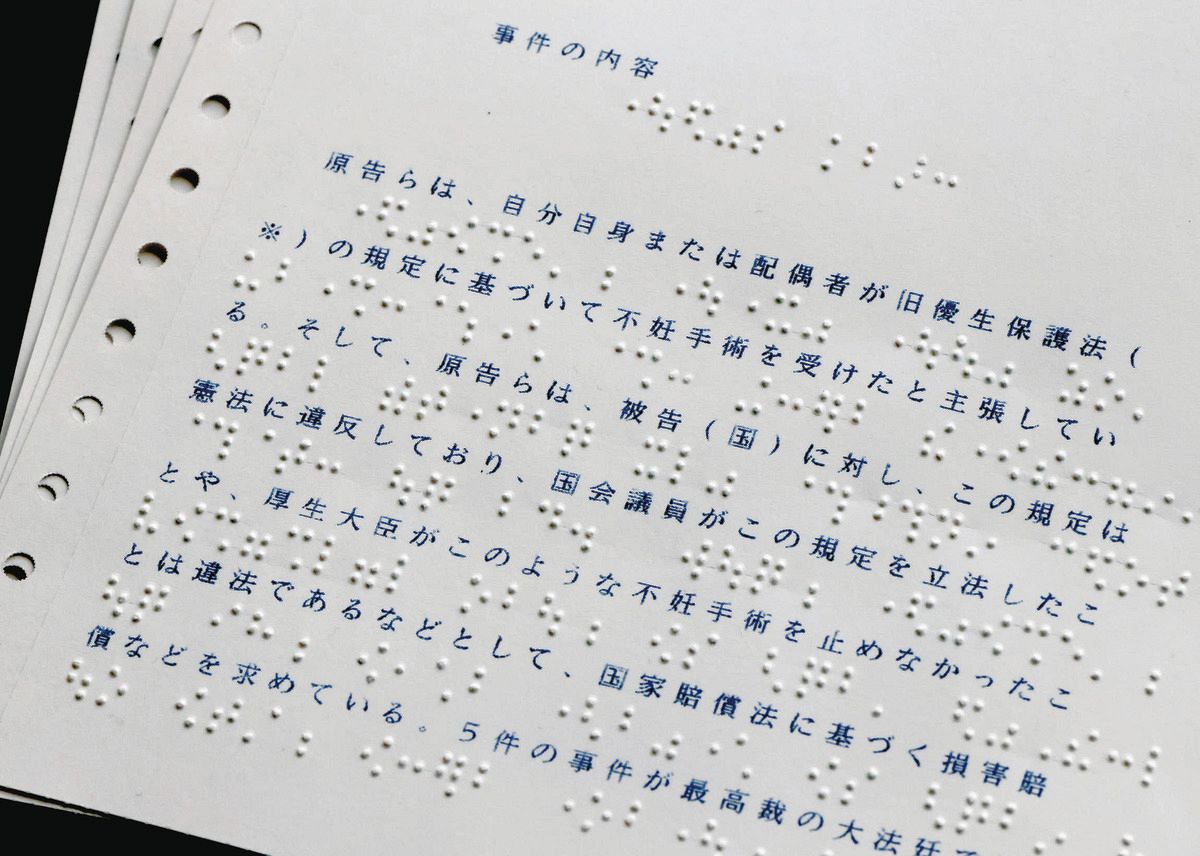

最高裁判所での障害者に対する配慮を行うが、課題もある

旧優生保護法を取り巻く裁判で、聴覚障害者や視覚障害者、様々な障害者にも配慮した情報保障を取り入れました。手話通訳者や要約筆記者の配置、口頭でのやりとりの内容を文字に変換するためのモニター設置、資料を点字版にするなどの対応をしました。最高裁判所(以下、最高裁)が障害者に配慮したことは今までになく初めての対応、また、資料も最高裁が点字版を作成しました。しかし、傍聴人に対する配慮は原告側が手配することになりました。配置は認められていても費用負担は原告側となるのは非常に残念だと述べています。裁判所内での情報保障の配置の図も掲載されていますので、読んでみてください。

最高裁は違反していないか公正に判断し、結論が出れば裁判は終わるという仕組みになっていると思います。そんな最高裁での情報保障の配慮の取り組みについて、他の裁判所にもより良い影響をもたらすだろうと思います。もっと言えば、傍聴人も含め多くの方が参加しやすいように、情報保障を公平に提供することで、公共機関、企業や団体、学校など全体的に理解が深まると思います。その裁判所が情報保障は各自で手配をしてくださいとなると、がっかりしますよね。記事内にもありましたが、異例な対応という言葉に私は引っかかりました。人によって捉え方が違うと思いますが、逆に裁判所からの合理的配慮がこれまでなかったことは本当に残念です。原告や被告、傍聴人に障害あるなし関係なく、公的な立場として合理的配慮を積極的に提供してほしいなと思いました。

東京都、デフリンピックに向けて手話解説者養成研修が始まる

2025年11月から開催されるデフリンピックに向けて、全日本ろうあ連盟が企画し、手話解説者養成研修が始まりました。デフリンピックだけじゃなく、スポーツ関連の放送などでも楽しめられるように、ろう者による手話解説者を養成し、活躍の場を広げることを目的として実施しました。全国から49人が受講し、講師はマラソンの手話実況を取り組んだ早瀬憲太郎さんが実況の心構えなどを学びました。また、スポーツの映像を見ながら手話での解説も取り組みました。今後は大会の中継やスタジオで実習を通じて、技術などを学ぶ予定です。

ろう者による手話解説の活躍の場が広がると、視聴者もスポーツがより楽しめますね。早瀬憲太郎さんは香川県で行われた香川丸亀国際ハーフマラソンで手話実況をした方で、YouTubeで実況の様子を見ることができますので、まだの方はぜひご覧ください。私はバレーボールやマラソンなどテレビでよく見ますが、字幕はあっても遅れて表示されるので、字幕と映像を巻き戻して照らし合わせています。なので、前述したような早瀬さんの手話実況はリアルタイムで知ることができ、わざわざ頭の中で照らし合わせる必要もなく、リラックして見ることができて楽しめました。そのような手話解説者が今後増えると思うと楽しみだなと思いました。

北海道、札幌地裁は『聾学校で日本手話で学ぶ』という請求に棄却

日本手話で授業を受けたいという子どもたちの訴えに地裁では却下すると判決が出ました。その背景はこれまで日本手話話者の先生による授業を受けて、理解してきたが、その先生が退職したのを皮切りに、日本手話が分からない先生による授業についていけず、学校に行けなくなった子どもが日本手話で授業を受けたいという請求に対し、札幌地裁では絵や文字にするなどあらゆるコミュニケーション方法を用いて授業を行ったことは違法ではないと判断し、棄却という結果になりました。

この記事を読んで、日本手話で授業が受けられないと思うと、心から残念に思います。法律の面から考えるとき、「一定の水準で授業を提供したことは違法ではない」ことは間違いありませんが、その「一定の水準」とは誰の基準で決めるのだろうかと私は思いました。日本手話で受けたい子どもたちはその「一定の水準」の授業でも理解できないから訴えたのに、振り出しに戻ったという印象です。

皆さんは気になる記事はありましたか?

私は『子どもたちが日本手話で学びたいという訴えに対し棄却』という記事が一番印象に残っています。

記事にもあったように授業内でイラストにしたり、文字にしたりなどの工夫があったと思いますが、文字はもちろん日本語ですが、イラストに日本語という概念があれば、日本語とは異なる日本手話が第一言語の子どもたちは理解が難しいと思います。

SDGsにもある「質の高い教育をみんなに」というように、第一言語の日本手話で思考力や想像力を深め、将来につなげられるように対応をすることが大切なのでは…と思います。例えば、英語が全くできない日本人が、英語環境の中でイラストや文字にして理解はできるのでしょうか?なかなかイメージが難しいと思うかもしれませんが、フランス語など言語が違うところに自分がそこにいたときのことを考えてみてほしいなと思ったりもします。「自然と慣れる」「努力が必要」は周囲が決めることではなく、自分で決めることであり、今回は日本手話で授業を受けながら、理解したい、勉強をしたいという子どもたちの努力や精一杯の訴えに私は感銘を受けました。

日本手話と日本語対応手話の違いなどは以下のサイトから詳しく記載されていますので、ぜひ読んでくださると嬉しいです。

では、週末の天気予報では雨や曇りのようで、体調には気をつけて良い週末をお過ごしくださいね