皆さん、こんにちは!

近年、SNSやドラマ、映画などで手話が使われる場面を目にすることが増えてきました。

その影響もあり、全国で手話に興味を持ち、学ぶ聴者の方も増えています。また、手話の認知が広がることで、聞こえない・聞こえにくい人への理解も少しずつ深まってきたように感じます。

2025年6月に施行された手話施策推進法により、毎年9月23日は「手話の日」として制定されました。

この法律は、手話を言語と位置付け、ろう者が手話を使う権利があり、ろう文化や日本手話を継承・発展させることを目的としている大切な法律です。また、社会にろう者や手話の存在と重要性を広く知ってもらうための啓発でもあります。

本記事では、「手話の日」と「手話言語の国際デー」に加え、「手話とは何か」について改めてご紹介します。

手話とは?

手話は、ろう者にとって日常的に使う言語であり、自分の思いや考えを伝えるための権利ある表現手段です。

「言語」とは、

『人間が共通する表現手段を用いて、自分の考えや感情を伝え、他者が理解し、それを受けてさらに意思疎通ができるもの』

を指します。

聴者は日本語を声で使うため「音声言語」と呼びます。

一方、日本手話は手や指、顔、目、眉、上半身の動きを使う「視覚言語」です。

音声言語には日本語や英語、韓国語などがあるように、視覚言語にも日本手話やアメリカ手話、韓国手話など各国の手話があり、文法もそれぞれ異なります。もちろん、日本語と日本手話も別の言語です。

手話が母語(第一言語)の人もいれば、第二言語として手話を学ぶ人もいます。どちらも、その人の生活やコミュニケーションの権利を尊重すべき言語です。

日本手話と日本語対応手話

手話には主に2つの種類があります。

- 日本手話 … ろうコミュニティから自然に生まれた、日本語とは異なる独自の文法を持つ言語。

- 日本語対応手話 … 日本語の語順に合わせて手話単語を使う表現方法。

難聴者や中途失聴者など、日本語を基盤に生活してきた人は、日本語対応手話を使うことが多い傾向にあります。

どちらを使うかは個人や状況によって異なり、どちらが優れているかではなく、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

ただし、日本手話を第一言語とする人が減少しており、保存・継承が課題となっています。

聴者も日本手話の価値を理解し、学び、共に守ることが必要です。

手話の日

手話は、ろう者や聞こえにくい人が自分らしく生活し、意思疎通を行うための権利ある言語です。

声を使った音声言語と同じく、思いや考えを伝える重要な手段であり、尊重されるべき言語なのです。

手話の日は、この権利を社会全体で確認し、理解を深める機会となります。また、日本手話を第一言語とする方々が減少している現状をふまえ、次世代への継承を促す意味もあります。ろう文化や日本手話の価値を社会全体で理解し、尊重しながら共に守っていくことが求められています。

さらに、手話の存在や価値、ろう者や聞こえにくい人の多様性を知ってもらうきっかけにもなります。手話を使う人が安心して生活できる環境づくりや、共生社会の実現を目指す取り組みとしても意義のある日です。

手話の日は、国際的な「手話言語の国際デー」と同じ9月23日に定められています。この日は、世界規模での手話の権利保障の意義と、日本国内での手話施策の推進をつなぐ日として位置付けられています。

手話言語の国際デー

国連総会は、「手話言語は音声言語と対等である」「ろう者の人権を守る」ことを目的に、9月23日を手話言語の国際デーと定めました。

この日は、1951年9月23日にフィンランド・ヘルシンキで世界ろう連盟が設立されたことに由来します。

背景には、手話が排除され、音声社会に合わせることが当然とされた歴史があります。

世界各国で「手話は劣る」「声を出さないのは恥ずかしい」といった偏見や差別があり、日本でも「猿真似」「みっともない」といった否定的な扱いを受けてきました。

母語である日本手話を奪われ、発声訓練を強いられたにもかかわらず、社会に出ると声が伝わらない──このような矛盾も存在しました。

こうした歴史をふまえ、「手話は言語である」「ろう者への理解を広める」ため、世界各地でイベントや啓発活動が行われています。

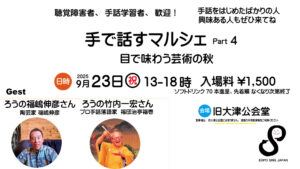

日本でも、地域ごとにイベントやブルーライトアップが開催されます。詳細は以下の全日本ろうあ連盟のHPをご確認ください。

まとめ

ろう者や難聴者、中途失聴者は、外見だけでは区別できません。補聴器や人工内耳を装用しているかどうかでも判断が難しく、誤解されやすい場面があります。

よくあるケースとして、「声をかけても返事がない=無視された」と誤解されることがあります。

私自身も、道でスマホを落としてしまったとき、後ろの人が声をかけてくださったのに気づかず歩き続けてしまった経験があります。手話で「ありがとう」と伝えたところ、とても驚かれました。

こうした場面では、「肩を軽くたたく」「見える位置に回り込む」といった工夫が役立ちます。

手話の日や手話言語の国際デーやは、ろう者や手話の存在を多くの人に知ってもらうきっかけになる大切な日です。

社会にはさまざまな人が共に暮らしていること、日本手話が日本語と対等で大切な言語であることを、ぜひ知っていただけたら嬉しいです。