こんにちは。

多様性への関心が高まるいま、SNSには障害の有無に関係なくさまざまな立場の人々が登場しています。手話によるコンテンツやエンターテイメントも増え、見る側の私たちも楽しめるようになりました。

ろう者・難聴者・中途失聴者など「聞こえない人」たちのさまざまな生き方が可視化され、自分自身の可能性も広がっている──そんな手応えを感じている方も多いのではないでしょうか。

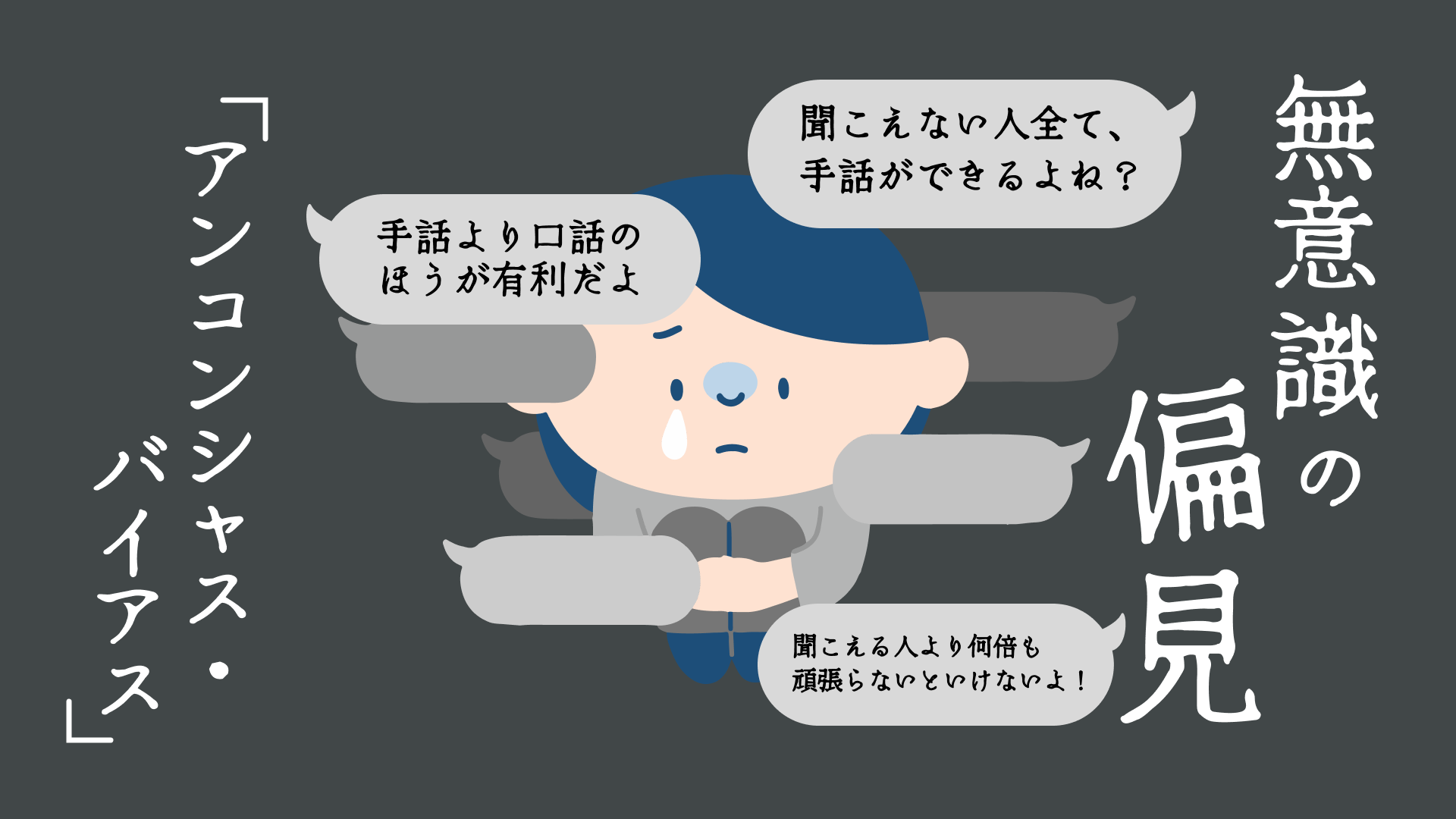

アンコンシャス・バイアスとは?

テレビや新聞でも見られるアンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)。

これは、育った環境や経験から気づかないうちに身についた思い込みが、他者への評価や意思決定に影響してしまう現象です。

典型となる例:職場に潜むバイアス

- 「男性は力仕事が得意」「女性はサポート業務が向いている」

- 子育て中の女性に出張を頼まない、男性の育休取得を想定しない

- 電話や印刷など“簡単な”作業は女性に回す

- 重要な商談や管理職は男性──という暗黙の前提

こうした判断は、悪意よりも慣習や思い込みから生まれることが多く、公平性を損ねる要因になります。

形成要因

社会構造

制度設計が男性優位、同じ仕事でも女性の賃金が低く、家庭を優先するなど…

経済的地位

高収入🟰高学歴で優秀、低収入=教育水準が低いという決めつけなど…

文化的要因

家庭や学校での「男らしさ/女らしさ」、「普通は〇〇である」などの常識の固定化など…

完全に消すことは難しいものの、存在を知り、自覚的にふるまうことがバイアス軽減の第一歩です。

2025年現在、「アンコンシャス・バイアス」は“知っているつもり”のまま放置されがちです。表面的な知識ではなく、実際にどんな場面でどう作用するか、具体例と共に再確認することが求められています。特に障害に関わるバイアスは、まだ十分に語られていない分野でもあります。

聴覚障害者が受けるアンコンシャス・バイアス

聞こえない・聞こえにくい立場の私たちが職場で感じがちな“善意のズレ”を挙げてみます。

※聴力の程度に関係なく、「聴覚障害者」と明記しています。ご了承ください。

- すべての聴覚障害者は手話を使える

- 口の動きを読めれば少しは聞こえている

- 手話より口話のほうが社会的に有利

- 電話応対を外せば仕事に支障はない

- ルーティンワークを好む

- 「会議や出張はコミュニケーションが大変だから」と任せない

こうした誤解の背景には、少ない事例を“聴覚障害者の代表像”として一般化してしまう心理があります。

👉 例えば…

Aさんは手話が堪能。Bさんは読唇が得意。 「読唇できる=日本語力が高い=なんでもできる」と思い込み、Bさんに業務を集中させてしまう。

しかし、得意不得意は人それぞれであり、聴覚障害のある・なしを問わず多様です。対話によって適切に見極め、業務を割り振ることが生産性向上の近道になります。

情報共有の量と質

「聞こえない」とは音声が届かないだけでなく、周囲の情報が入りにくい状態でもあります。

情報がない中で、

- 何を言えばよいかわからない

- 何がわからないかも説明しにくい

質問や確認をしたくてもできないといったケースもあります。

また、マニュアルだけ与えても指示待ちが増え、成長機会を奪う結果となってしまいます。十分な情報共有と経験を積める場づくりが、本人の自己表現を後押しします。

聴覚障害者側のバイアス

バイアスは聞こえる人だけでなく、聞こえない本人にも潜みます。

- 聞こえる人はなんでもできる

- 聞こえないからこの仕事は無理

- 読唇できる人は日本語力が高い

社会構造から文化的要因へと影響され、情報不足や孤立が思考を硬直させてしまいます。そして相手にも自分自身にも大切にしてないことにつながります。

まとめ

アンコンシャス・バイアスは誰もが持つ心のクセです。

リーダーや管理職のささいな仕草──腕組み・上目線・無表情──でさえ、部下には威圧として映ることがあります。

聴覚障害者の中には、目で情報を得るので、そのような仕草があると、どうしたらいいのか戸惑ってしまうこともあります。逆も然り。

どうしたらいいのでしょうか。

- 自分の言動をふりかえる:「〇〇すべき」「どうせ」など思考が固定になっていないか。偉そうに見える態度になっていないか(周囲の反応を確認するなど)

- 相手にたずねる:「私はこう感じたけど、あなたはどう?」と投げかけてみる

- 多様な視点を取り組む:意識的に情報を共有し、学び合う仕組みをつくる

リモートワークなど柔軟な働き方や多様な人材が増える中で、「気づかぬバイアス」でチームの力を弱めてしまう場面もあります。

異なる背景を持つ人と「どう関係を築くか」「どうすれば本音で協働できるか」──

その問いに向き合うことが、企業にも個人にも、持続的な成長をもたらすはずです。

バイアスを完全にゼロにすることはできませんが、対話を重ねることで視野は広がり、企業も個人も豊かになります。

自分自身を知ってもらう“トリセツ”といった説明書を作って、職場に配布している聴覚障害者もいます。聞こえる人もトリセツを作り、交換し合うこともきっと面白いかもしれません。ぜひ取り組んでみてください。