中等度難聴ライターのナツです!

2本目の記事では、私のきこえ方について掘り下げてみます。

どんなふうにきこえるの?

専門用語と数字は専門家の発信に丸投げし、サクッといきますね……。

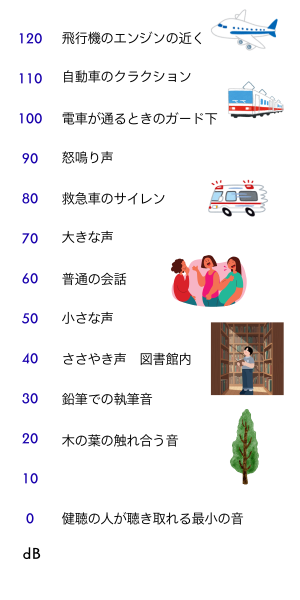

難聴の程度は、平均聴力レベルによってこのように分類されています。

軽度難聴 25dB以上‐40dB未満

中等度難聴 40dB以上‐70dB未満

私、ここ

高度難聴 70dB以上‐90dB未満

重度難聴 90dB以上

日本聴覚医学会による難聴(聴覚障害)の程度分類

聴力レベルはdB(デシベル)という単位で表され、数値が大きいほど大きい音です。

こちらの図をご覧ください!

参考:深谷市環境課 騒音の大きさの目安

大日本図書 単位プラス デシベル

dBで表された数値が、日常生活の中のどんな音声に相当するかを表しています。

つまり、「普通の大きさの会話」に多かれ少なかれ困難を感じるラインに立つのが、中等度難聴(40dB以上70dB未満)をもつ人なのです。

「普通の会話」こそ、ちゃんとききたい……。

それが難しいというのは、日常生活、いや、人生に大きな影響を及ぼすと思いませんか。

感音性中等度難聴・両耳約50dBの私が、補聴器をつけずに人と会話するとき

どのように感じ、どんな行動を取ってしまうか、書いてみました。

- 相手の声自体はきこえても(何か喋っていることはわかっても)、何を言っているかまではきき取れない。

- 虫食いのようにところどころきこえないので、きき取れた言葉から虫食い部分を予測している。

- 「きき取り」と「予測」に意識を集中させてしまうので、「今何の話だ?」とわからなくなることが多々。

- 一発で初耳の固有名詞をきき取るのは、至難の業。

- 予測するために、相手の口形や表情などの視覚情報を総動員している。

- そんなことをしていると、すぐにきき返さずに待ってしまうことがある。

- その結果、後戻りできなくなってきき返すタイミングを失い、「きこえたフリ」になってしまうことも……。

- 相手の声質や相手との距離、口形が見えるか、会話参加人数などによっては、かなりきき取れることもあるし、逆もしかり。

ポイントは、言葉をきき取ることが難しいということ。

いろんな情報を総動員し、穴埋め問題を解きながら話をきいているような感覚です。

そしてその問題の難易度は、状況によって大きく変動するのです。

~ 余談 ~

私は生まれつきの難聴なので、このきこえ方しか知りません。

難聴でない人はどんなふうにきこえているのか、知る由もありません。

なので、ここまで書いてきた「私のきこえ方」とは、とても主観的なものです。

加えて、「会話」とはとても不確かで曖昧なものだとも思います。

よく難聴者に対するコミュニケーションノウハウで挙げられるのは

- 話し方(大きな声でゆっくりはっきり、ジェスチャーを交えて、一人ずつ)

- 距離や位置(顔が見えるように、後ろから話しかけない)

- 環境(静かな場所で)

などですが、そんな単純なことではないっ!!

話の難易度、前提知識や解釈のずれ。人間には思い込みや感情の浮き沈みもある。

会話とは、「きこえるかきこえないか」という問題だけじゃないな、とひしひし感じています。

余談をまとめると……

どうきこえるかというのは主観的な話で、同じ聴力であっても千差万別であること。

きこえの壁をクリアしたとしても、ましてや聴覚障害がなくとも、人間同士のコミュニケーションはどんなに難しいものだろうかということ、です。

補聴器をつければきこえるの?

私は18歳から補聴器をつけ始めたのですが、

環境音はかなりきこえやすくなりました!

- 別の部屋にいても、洗濯機の終了音がきこえた。

- 電子レンジが発するジーーーという作動音がきこえた。初めてきいたときは何の音かわからなくて、爆発するんじゃないかと震えた。

- 「お風呂が沸きました」の音声は給湯器の近くにいればきこえていたが、その前にメロディが流れていたことを初めて知った。

- 自分の足音が、こんなにうるさいとは。

しかし、人との会話に関しては……。

正直に言うと、18歳のあの日

補聴器をつければ、きこえるようになるんだ!

と期待した通りにはいきませんでした。

虫食い部分は少し減りましたが、一言一句きき取れるなんてことはありません。

私は感音性の難聴なので、そもそも音声が歪んで認識される。

そのボリュームが大きくなったところで、きき取れる言葉には限りがある、ということなのでしょう。

それでも、つけるのとつけないのとでは大違いです。

補聴器をつけていることで、見た目で難聴であることをわかってもらいやすいというメリットもあります。

人と会うときには、欠かせないアイテムです。

相手に、どんなふうに話してほしい?

以前は自分が難聴であることを人に伝えるときに、「大きい声で」とお願いしていました。

しかし、「大きい声」の基準は人によって異なり、具体的にどうしてほしいのかが伝わりにくい。

それを実感したエピソードがあります。

とある場所で初対面の方に、「難聴なので、大きい声でお願いします」と伝えたところ、その方は、私の真隣に来て耳に顔を近づけてお話されました。

その方にとっては、それが「大きい声で話す」イメージだったのでしょう。

それがいいという人もいるかもしれませんが、私は相手の顔(とくに口形)が見える方がいいです。

また、今まで耳元で話される経験がなかったので戸惑ってしまい、慌てて筆談に切り替えてもらいました。

「大きく、ゆっくり、はっきり」(形容詞・形容動詞)は、人による。

アクション(動詞)を伝える方が、相手は何をすればいいかわかりやすいかも!

例えば……

- 筆談してもらう。

- 文字起こしアプリを利用させてもらう。

- 相手がマスクを着けている場合、口形を見たいことを伝えて外すことが可能か確認する。

私の場合、もしも情報保障手段をひとつだけしか選べないと言われれば(そんなこと言われたことないですが)

「文字起こし」や「字幕」を選びます。

情報の全体を見られることは、大きな安心です。予測を働かせる必要がないので、疲労感も違います。

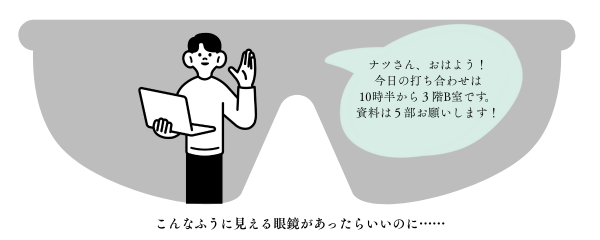

漫画みたいに、その人が言ったことが吹き出しに書かれて見えるようなハイテク眼鏡があったらいいのにと、何度思ったことでしょう。

でも、何よりも、きき返したときに

「いや、なんでもない」「大したことじゃないから」「ちゃんときいててよ~」でなく

もう一度繰り返してもらえる、それがとてもありがたいのです。

次回は、どうして補聴器をつけ始めたのが幼少期ではなく18歳だったかについて書きたいと思います!

1本目(前回)の記事はこちら!