こんにちは!

今日はハロウィーンですね🎃皆さんはどんな一日を過ごしますか?私は、ハロウィーン仕様のデザートとホットコーヒーで楽しみます☕

さて、今週のデフニュースも5件をお届けします✨

注目記事は、欠陥条項による仕事の制限に立ち向かい、廃止活動を行った早野久美さんが薬剤師として活躍するまでの道のりをインタビューで語る内容です。彼女の揺るぎない思いは、後輩たちにも引き継がれており、私たちにとっても学びとなる記事です。

ろうの薬剤師が伝える 新しい共生のかたち

薬剤師法の欠格条項を撤廃し、日本で初めて耳の聞こえない薬剤師になった早瀨久美さん。薬剤師として医療現場に手話を広め、デフアスリートとしても活躍しています。人とのつながりを力に、誰もが関われる社会を目指して挑戦を続けています。

早瀨さんのマイルールや「法律は人がつくったものだから変えられる」という言葉に心を打たれました。その先の景色を想像しながら、自分の信念を貫く大切さを教えられます。

観劇の新たな視点──舞台手話通訳が演出に与えることとは?

近年、日本でも舞台手話通訳付き公演は増えているものの、数は限られ、観客は鑑賞日や作品を選ばざるを得ない状況です。EPOCH MANの『我ら宇宙の塵』では、ロンドン公演での経験を通じて、国内再演でも舞台手話通訳を導入。通訳者の存在が演出や俳優の魅力を引き立て、誰もが心地よく観られる舞台づくりを進めています。

舞台手話通訳付き公演を観ましたが、手話通訳者がいたおかげで感情移入という気持ちが湧きあがったことも初めてでした。多くの方、特に演出家の方にも読んでほしい記事です。

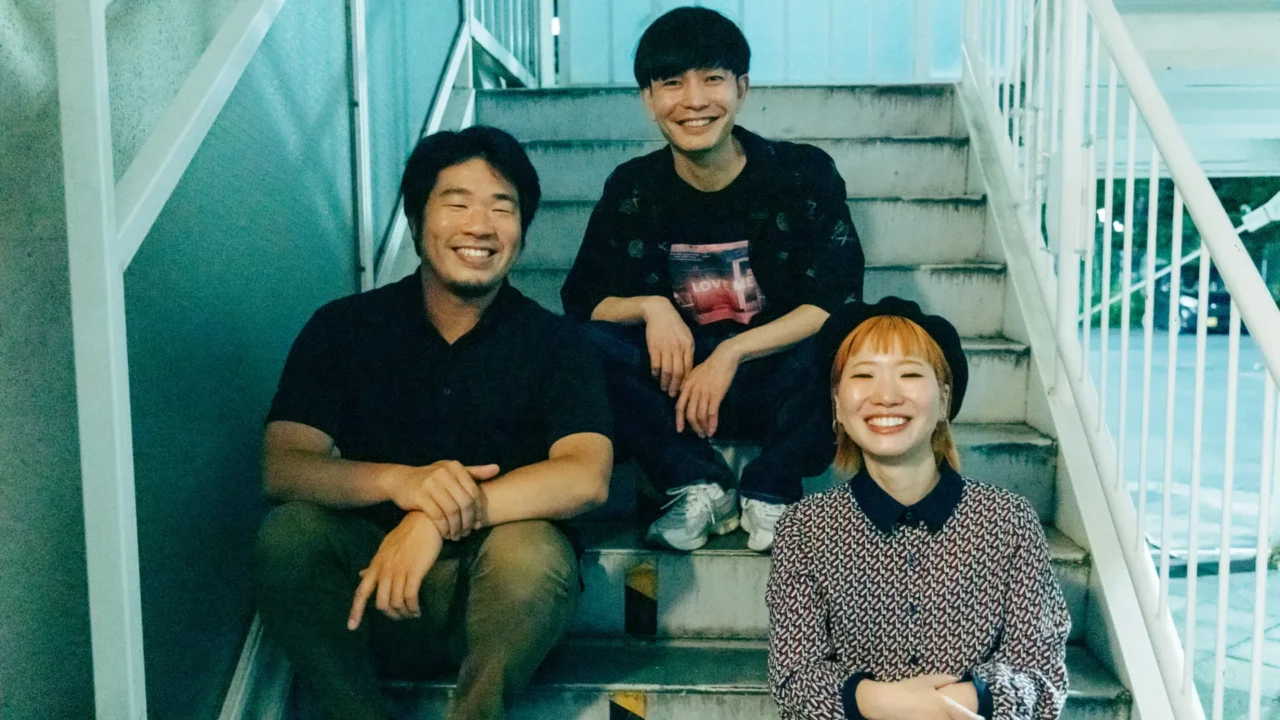

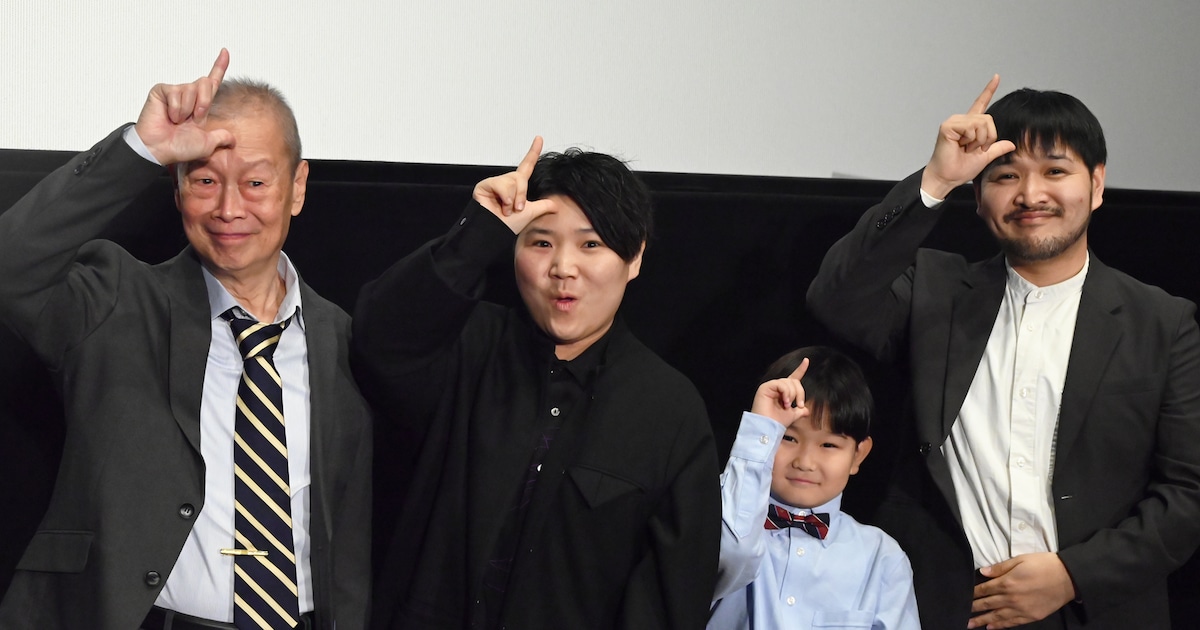

東京国際映画祭で上映、『黄色い子』出演者が手話でトーク

第38回東京国際映画祭で映画『黄色い子』が上映。角川シネマ有楽町で行われたQ&Aに出演者が参加しました。日本手話と台湾手話の違いやろう者同士の交流を描写。作品を通して、手話が一つの言語であることを自然に伝える内容となっています。

YouTubeでも配信されており、内容は記事と同様です。出演者のトークや予告編の動画を見て、『黄色い子』をますます観たくなりました。次回上映は11月1日(土) 20:05〜です。ぜひご覧ください✨

🎥詳細はこちら▼

手話も音声もAIで文字に いわき市が窓口で試行

福島県いわき市は、AI技術で手話と音声をそれぞれ文章化できる「Sure Talk(シュアトーク)」を使い、窓口業務での実証実験を11月から開始します。手話通訳者が不在でも円滑なやり取りができる環境を整え、双方の負担軽減を図ります。今後は成果を踏まえ、他部署への導入も検討する予定です。

音声を文字化する技術が多い中で、手話を読み取り文字化する試みはこれまでにないものです。言語間のサポートをAIで実現できるのは喜ばしいことですが、手話通訳者の役割も重要で、場面に応じて使い分けていくことが大切だと感じます。

沖縄ライカムで手話イベント 劇団アラマンダがコントで伝える

沖縄県は「手で話そう運動」の一環として、10月25日にライカムで手話啓発イベントを開催しました。劇団アラマンダが、買い物をテーマにしたコントを手話で披露し、観客とともに表現を学ぶ時間も設けました。参加者からは「手話の普及が少しずつ進んでいる」と期待の声があがりました。

動画も公開されており、楽しそうな雰囲気が伝わります。コントの内容も気になりますし、このようなイベントを全国各地でさらに開催してほしいと感じました✨

デフリンピックをきっかけに、ろう者や難聴者への理解や手話の普及が少しずつ広がっています。

これまで知る機会の少なかった、ろう者・難聴者、盲ろう者などの人生やアート、手話通訳・字幕付きの作品など、情報アクセシビリティが増えてきたことで、私たちの生活もより豊かになってきていると感じます。

日本開催のデフリンピックの存在は、その意味でも大きいと改めて実感します。

もちろんそれだけでなく、ろう者や難聴者など、それぞれの努力によって切り拓かれていることも多くあります。

デフリンピックがあることで、ろう者や難聴者の人生、さまざまな取り組みを記事として知る機会が生まれ、私たちもその方々を身近に感じることができるのだと改めて感じます。

それでは、良い連休をお過ごしください✨